デジタル広告の世界では「DSP広告」という言葉をよく耳にしますが、「何となく聞いたことはあるけれど詳しくはわからない」という方も多いのではないでしょうか?

本記事では、初心者の方にもわかりやすいように、DSP広告の意味・仕組み・特徴・他広告との違いを図解を交えて解説します。

これを読めば、DSP広告の基本がしっかり理解できます。

DSP広告とは?

DSPの意味と定義

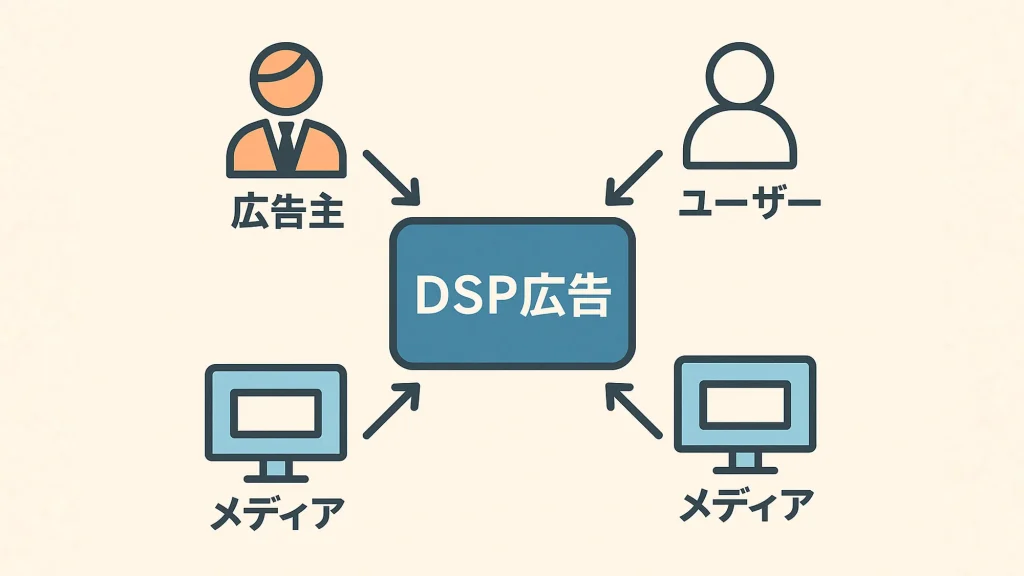

DSP(Demand Side Platform)とは、広告主側が広告配信を効率化するためのプラットフォームです。

広告枠を自動で買い付け、配信先やタイミングを最適化する機能を持ち、ユーザーの行動データや属性情報に基づいた精緻なターゲティング広告を可能にします。

従来は広告代理店や媒体と直接やり取りしていたのが、DSPの導入により、広告主が一括で複数の媒体に広告配信できるようになったのです。

ディスプレイ広告との関係

DSP広告は、ディスプレイ広告の一種です。ただし、バナーを「どこに」「誰に」出すかを自動で最適化する技術がDSPの強みです。

DSP広告の仕組みを図解で理解する

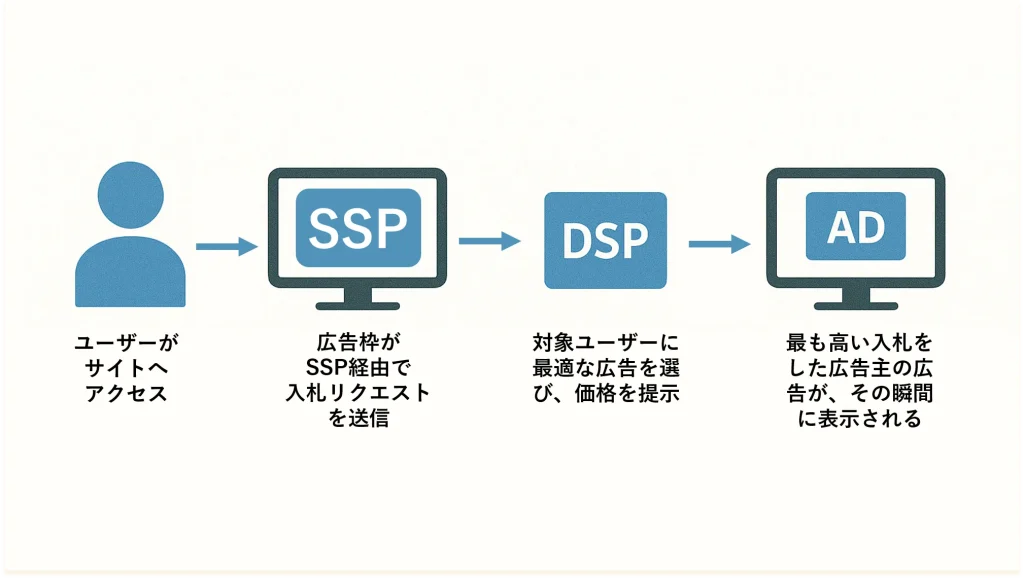

DSP広告の中核は、**リアルタイム入札(RTB: Real-Time Bidding)**です。

- ユーザーがWebサイトにアクセス

- サイトに埋め込まれた広告枠がSSP(Supply Side Platform)経由で入札リクエストを送信

- DSPが、対象ユーザーに最適な広告を選び、価格を提示(入札)

- 最も高い入札をした広告主の広告が、その瞬間に表示される

これが0.1秒以下のスピードでリアルタイムに行われています。

この仕組みにより、広告主は無駄な配信を減らし、効率的な広告運用が可能になります。

DSP広告の特徴とメリット

ターゲティング精度の高さ

DSPでは、性別・年齢・興味関心・閲覧履歴・位置情報など、多様なデータを組み合わせた精緻なターゲティングが可能です。

これにより、「なんとなく広告を出す」から「必要な人に必要な広告を届ける」広告へと進化しました。

配信の自動化と効率性

広告配信のタイミング、出稿先、入札額などを自動で最適化してくれるため、人手による細かい調整が不要です。

マーケティング担当者の作業工数が減り、PDCAサイクルもスピーディーになります。

運用型広告との比較

DSP広告は「運用型広告」とも呼ばれ、成果に応じた配信調整が可能です。

リスティング広告と同様に、クリック単価やコンバージョン率を見ながら運用ができるため、費用対効果が見えやすいのも特徴です。

DSPと他の広告手法の違い

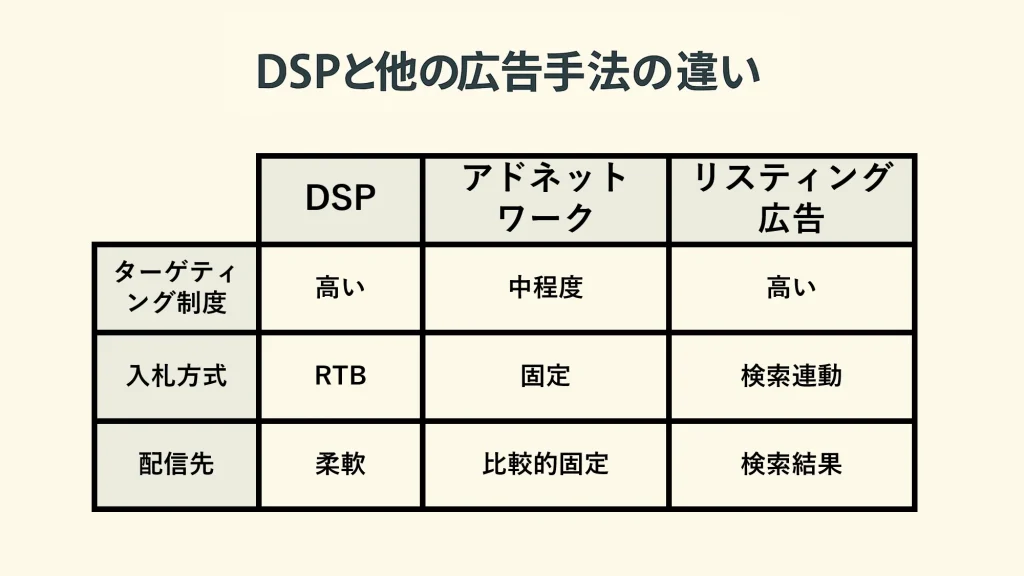

アドネットワークとの違い

アドネットワークは、あらかじめ用意された広告枠の集合体に対して配信する仕組みです。

対してDSPは、複数のアドネットワークや媒体を横断して自動入札・配信するため、より柔軟で精度の高い配信が可能です。

リスティング広告との違い

リスティング広告は「検索キーワード」に対して表示されるのに対し、DSP広告はWeb上の行動や属性に基づいて表示される点が大きな違いです。

検索行動がない潜在層にもアプローチできるため、認知拡大フェーズにおいて強みを発揮します。

SSPやDMPとの関係性

- SSP(供給側):広告枠を売りたい側(メディア)が使うプラットフォーム

- DMP:ユーザーデータを蓄積・分析し、DSPの配信最適化に活用される

つまりDSPは、SSPから供給された広告枠に対して、DMPのデータを使って最適な広告を配信するという立ち位置になります。

DSP広告の活用シーンと活用企業例

どんな業界・目的で使われているか?

- ECサイト:購入履歴や閲覧履歴に基づいたリターゲティング

- 不動産業界:地域・年齢などで絞った配信

- BtoB企業:業種別ターゲティングやIPアドレスによる企業単位ターゲティング

DSPは「特定のターゲットにピンポイントで広告を届けたい」という目的に適しています。

実際の導入事例(簡易)

例:ある人材会社では、転職サイト閲覧ユーザーに対しDSP広告を活用し、コンバージョン率が1.5倍になったという実績もあります。

まとめ|DSP広告は「仕組み理解」が第一歩

DSP広告は、従来のディスプレイ広告を進化させた高度な広告配信技術です。

その仕組みや特徴を理解することで、より効果的なマーケティング施策に繋がります。

まずは「DSP広告とは何か?」という基礎を押さえることで、

次に「どんなツールを選べばいいか」「どのように活用すべきか」という応用にも進んでいけるでしょう。