日本の農業は、世界的な競争が激化する中で、新たな価値を生み出す必要性に迫られています。その中で注目を集めているのが「農産物のブランド化」。消費者に「選ばれる商品」として認識されることは、地域農業を持続可能にし、農家の収益向上につながる重要な要素です。本記事では、ブランド化の基本的な考え方から、日本国内で成功を収めた事例、そして具体的な実践方法までを詳しく解説。「売れる仕組み」を作り上げるためのヒントをお届けします。

農業におけるブランド化とは?

農業のブランド化とは、農産物に特定の価値やイメージを付与し、市場で他の商品と差別化する取り組みを指します。ただの「美味しい商品」ではなく、「その地域だからこそ生まれる特別な商品」として認知されることで、付加価値を高めることが目的です。

ブランド化には、生産者だけでなく消費者や地域全体にとっても多くのメリットがあります。消費者にとっては、信頼できる品質や特別な価値を得られることが魅力となり、生産者や地域にとっては、高価格での販売や安定した需要の創出が期待できます。

また、ブランド化は地域経済にも良い影響を与えます。特定の農産物がブランドとして定着すれば、その地域の知名度が向上し、観光や関連産業の活性化につながることもあります。日本各地でブランド化が進む背景には、こうした多方面のメリットがあるのです。

次章では、実際にブランド化に成功した日本国内の具体的な事例を紹介し、その成功要因に迫ります。

農業のブランディングについて、こちらの記事でも詳しく解説しています。

日本国内の成功事例

日本各地では、農産物のブランド化に成功し、高い評価を得ている事例が数多く存在します。ここでは、特に注目すべき5つの成功事例を取り上げ、それぞれの特徴と成功要因を見ていきます。

1. 博多あまおう(福岡県)

「赤い」「丸い」「大きい」「うまい」の頭文字を取った「あまおう」は、福岡県が誇る高級イチゴブランドです。JAと県が一体となった品質管理と広告戦略により、全国的な知名度を獲得しました。さらに、海外市場にも進出し、香港や台湾などの富裕層からも高く評価されています。

2. 太陽のタマゴ(宮崎県)

宮崎県産の完熟マンゴー「太陽のタマゴ」は、糖度15度以上、重さ350g以上という厳しい基準をクリアしたものだけが名乗れるブランドです。完熟して自然落下したものを収穫する独特の手法と、高品質を徹底的に追求する姿勢が、ブランドとしての地位を確立しました。

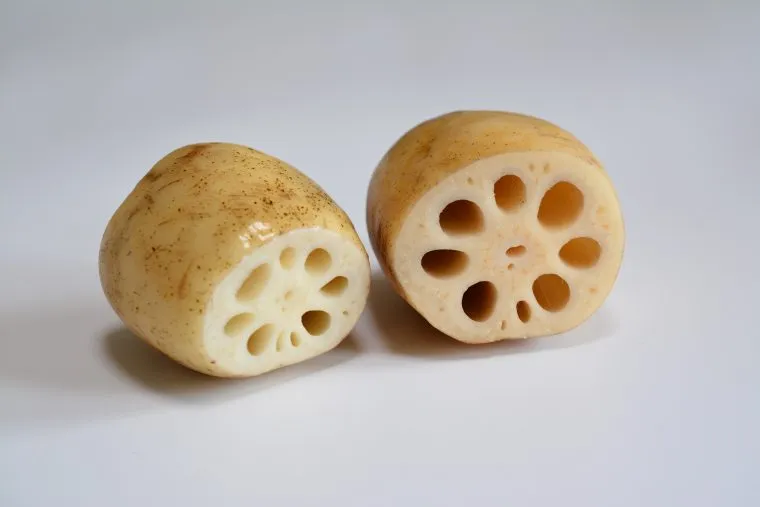

3. 野口農園のレンコン「あじよし」(茨城県)

茨城県霞ヶ浦沿岸で生産されるレンコン「あじよし」は、甘みと食感の良さで差別化を図っています。生産者である野口農園は、パッケージデザインやブランド名の工夫、徹底した品質管理により高級食材としての価値を高めています。

4. くろさき茶豆(新潟県)

新潟市黒埼地区の特産品である「くろさき茶豆」は、濃厚な香りと甘みが特徴です。地理的表示(GI)保護制度に登録されることで、品質と産地の信頼性を向上させ、全国的なブランドとしての地位を築きました。

5. 山形セルリー(山形県)

山形県山形市で生産されるセロリ「山形セルリー」は、シャキシャキとした食感とえぐみの少ない風味が魅力です。GI保護制度に登録されたことで、地域ブランドとしての価値をさらに高め、東北随一の産地として定着しています。

これらの事例は、いずれも農産物の品質を高めるだけでなく、効果的なプロモーションや地域資源の活用が成功のカギとなっています。次章では、これらの成功事例から見えてくるブランド化の共通要因について掘り下げます。

ブランド化の成功要因

日本国内で農産物のブランド化に成功した事例を振り返ると、いくつかの共通点が浮かび上がります。これらの成功要因を知ることで、他の農産物や地域もブランド化を進めるための参考になります。

1. 高品質な商品づくり

成功しているブランド農産物の多くは、品質に徹底的にこだわっています。例えば、「博多あまおう」では、果実のサイズや甘み、見た目などに細かな基準を設け、消費者が信頼できる品質を維持しています。「太陽のタマゴ」も同様に、糖度や重さの厳しい基準を設けることで、他のマンゴーとの差別化を実現しています。

2. 一貫した品質管理

生産から出荷に至るまで、一貫した品質管理が重要です。「野口農園のあじよし」では、生産工程を統一することで品質を安定させています。また、「山形セルリー」では、自家採種による独自の品種維持と、エコファーマーとしての環境配慮型農業が信頼性を高めています。

3. 地域資源を活用した差別化戦略

地域特有の気候や土壌など、地域資源を活用して他産地と差別化することも成功の秘訣です。「くろさき茶豆」では、新潟の土壌と気候が生み出す特有の香りや甘みがブランド価値を高めています。地域の魅力を農産物に反映させることで、消費者にとって唯一無二の商品として認識されます。

4. 効果的なプロモーションと広報活動

いくら品質が高くても、消費者にその価値を知ってもらわなければブランドは確立できません。「博多あまおう」や「太陽のタマゴ」では、テレビCMやSNSを活用した積極的なプロモーションを展開し、国内外で認知度を高めました。特に、海外市場への進出では、高品質なパッケージデザインや輸出用の規格化も重要です。

5. 地理的表示(GI)保護制度の活用

「くろさき茶豆」や「山形セルリー」のように、地理的表示保護制度に登録することで、地域性や品質の信頼性が向上します。GI保護制度は、模倣品の排除やブランド価値の向上に役立つため、ブランド化を進める上で非常に有効です。

(参考リンク:農林水産省「地理的表示(GI)保護制度」)

これらの要因は、単独で効果を発揮するものではありません。品質、管理、差別化、広報活動が総合的に機能することで、初めてブランドとして確立されるのです。次章では、ブランド化を進めるための具体的な手法についてさらに詳しく解説します。

ブランド化を成功させるための具体的手法

農産物のブランド化を成功させるためには、単なる品質向上だけではなく、消費者の心をつかむ仕組みや戦略が必要です。この章では、実際に取り組むべき具体的な手法を紹介します。

1. 差別化ポイントの明確化

自分たちの農産物が「他と何が違うのか」を明確にすることが第一歩です。例えば、味や食感、見た目、栽培方法、地域性など、他と差別化できるポイントを掘り下げて特長を強調しましょう。

例:博多あまおうは「甘くて大きい」ことをブランドの中心に据えています。

2. 地理的表示(GI)保護制度の活用

GI保護制度を活用することで、地域の農産物に公式な認知を与えられます。GI登録は品質保証と同時に、産地ならではの特性を訴求する絶好の手段です。

例:くろさき茶豆や山形セルリーがGI登録を通じてブランド価値を高めています。

3. 消費者ニーズを踏まえた商品開発

市場や消費者のニーズをリサーチし、それに応じた商品を開発することも重要です。味や見た目だけでなく、パッケージやストーリー性も消費者の購買行動に影響します。

アクション例:

- 試食イベントやアンケートでフィードバックを収集

- 高級志向の消費者向けにギフト対応パッケージを開発

4. デジタルマーケティングの活用

現代では、デジタルマーケティングがブランドの認知拡大に欠かせません。SNSを活用したプロモーションやECサイトでの販売を通じて、国内外の消費者に直接アプローチが可能です。

推奨プラットフォーム:

- InstagramやTikTok:商品ビジュアルを活かして認知拡大

- YouTube:生産過程や地域の魅力を動画で伝える

5. コミュニティとの連携

地域コミュニティや観光業と連携することで、農産物の付加価値を高められます。地元の祭りやイベントでの露出、観光地での販売など、地域全体を巻き込む取り組みが効果的です。

例:地元レストランと提携し、「地域ならではのメニュー」として提供。

6. ブランド戦略の可視化

ブランドの理念や価値観をロゴやキャッチコピー、パッケージに反映させることで、消費者に分かりやすく伝えることが重要です。

例:「太陽のタマゴ」のシンボルである赤いロゴと高級感あるパッケージ。

これらの具体的な手法を適切に組み合わせ、地域や農産物に合ったブランド戦略を構築することで、「売れる仕組み」を作り上げることができます。次章では、ブランド化が地域農業や経済に与える未来展望について考察します。

ブランド化による未来の農業の可能性

農産物のブランド化は、単なる商品価値の向上にとどまらず、地域農業や経済、さらには日本全体の農業の未来に大きな影響を与える可能性を秘めています。この章では、ブランド化がもたらす具体的な効果とその未来展望について解説します。

1. 地域経済の活性化

ブランド化された農産物は、地域の観光や関連産業を活性化させる力があります。ブランド商品を目当てに訪れる観光客が増えることで、農産物の販売だけでなく、地元の宿泊施設や飲食店、土産品店などの収益向上にもつながります。

例:博多あまおうは、福岡県を訪れる観光客にも人気があり、地域全体の魅力向上に貢献しています。

2. 農業人口の増加と次世代への継承

魅力的なブランドを持つ農業は、若い世代にとっても憧れの仕事として映ります。ブランド化による収益の安定や高付加価値化が、若手農業者の育成や農業人口の増加を促します。

展望:次世代の農業者がブランドを引き継ぎ、さらに発展させることで持続可能な農業が実現します。

3. 海外市場への展開

ブランド化は、海外市場での競争力を高めるための重要な鍵です。高品質で独自性のある農産物は、富裕層を中心に需要が高まります。日本独自のブランド農産物が国際的な舞台で評価されれば、輸出拡大にもつながります。

例:太陽のタマゴは、香港や台湾などの富裕層に高い人気を誇っています。

4. 持続可能な農業の実現

ブランド化は、環境に配慮した農業を推進するきっかけにもなります。消費者が品質だけでなく、生産方法や環境への配慮を重視するようになる中で、持続可能な農業を実現することがブランド価値の向上につながります。

例:山形セルリーはエコファーマーとして環境配慮型農業を実践し、消費者から信頼を得ています。

5. 日本農業の国際的な競争力向上

農産物のブランド化を全国的に推進することで、日本農業全体の国際的な競争力が向上します。ブランド化に成功した地域が全国のモデルケースとなることで、他地域への波及効果が期待されます。

ブランド化は、農産物そのものの価値を高めるだけでなく、地域の魅力を発信し、農業の未来を切り開く力を持っています。次世代に誇れる農業を創り上げるために、地域の特性を活かしながら、「売れる仕組み」を追求することが求められるのです。

まとめ

農産物のブランド化は、地域の魅力を高め、農業の価値を再定義する重要な取り組みです。これまで紹介してきたように、日本各地で成功を収めた事例は、品質の向上や独自性の発揮、効果的なプロモーション、地域との連携が鍵となっています。

これからブランド化に取り組む農業者や地域が目指すべきは、単に商品の付加価値を高めるだけでなく、消費者との信頼関係を構築し、長期的に選ばれる存在になることです。特に、地理的表示(GI)保護制度の活用やデジタルマーケティングの導入は、現代のブランド戦略には欠かせない要素です。

さらに、ブランド化が地域経済の活性化や農業人口の増加、国際市場での競争力向上に寄与することを考えれば、単なる一地域の取り組みに留まらず、日本全体の農業の未来を切り開くポテンシャルを秘めています。

本記事を通じて、ブランド化の成功に向けたヒントを得られたでしょうか。自分たちの農産物や地域の特性を活かし、他にはない魅力を創り上げることで、「売れる仕組み」を作り、持続可能な農業の発展に貢献してください。ブランド化の取り組みが、新たな成功の扉を開くきっかけとなることを願っています。

この記事が具体的なブランド化の実践に役立つものとなれば幸いです。さらに具体的なアドバイスや個別のご相談が必要な場合は、ぜひお声がけください!