公式スポンサーではない企業が、大規模イベントの熱狂を巧みに利用してブランドを大きくアピールする手法――それが「アンブッシュマーケティング」です。比較的低コストで一気に注目を集められる反面、法的リスクや主催者との軋轢といった課題も伴います。本記事では、アンブッシュマーケティングの基礎知識から成功事例、実践時の注意点までを徹底解説。イベントを最大限に活かすヒントを探している方は、ぜひチェックしてみてください。

アンブッシュマーケティングとは

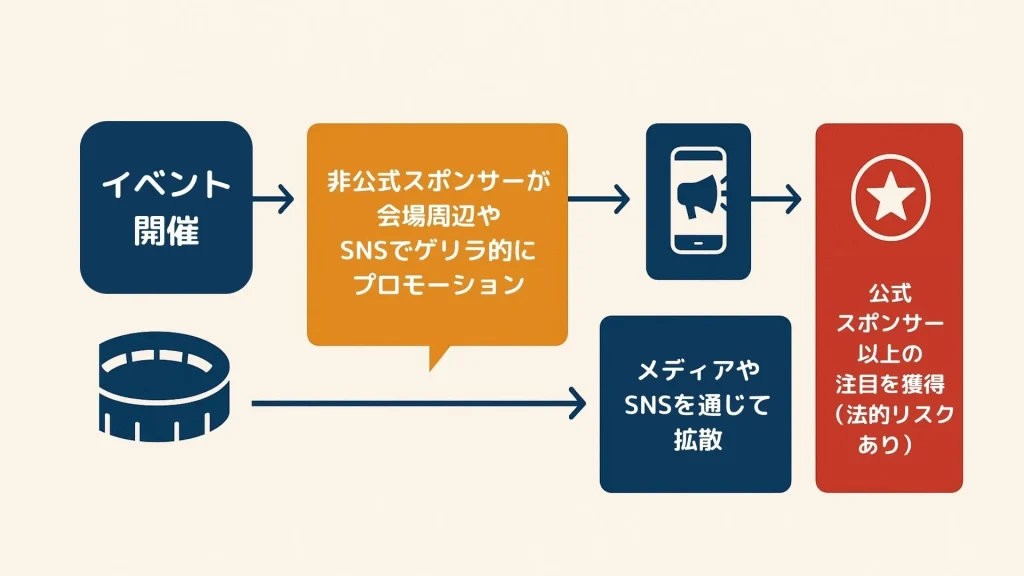

アンブッシュマーケティングとは、大型スポーツ大会や音楽フェスなどの公式スポンサーではない企業が、そのイベントの熱狂を利用して広告効果を高める手法を指します。通常、公式スポンサーは多額の費用を支払い、イベントロゴや会場での独占的な広告枠を確保します。しかしアンブッシュマーケティングでは、非公式の立場にもかかわらず、イベントを連想させるコピーやビジュアル、さらに会場周辺やSNSを駆使した宣伝によって、あたかも公式スポンサーのような注目を集めることができるのです。

たとえば、オリンピックやワールドカップなどでよく見られる「観客や出場選手への製品提供」「会場周辺でのゲリラ広告」「SNSのハッシュタグやトレンドを利用した巧妙なキャンペーン」などが典型例にあたります。こうした活動がうまくはまれば、公式スポンサーを凌ぐ話題性を獲得し、低コストで高い認知度アップを実現することも可能です。

一方で、イベント主催者や公式スポンサーの立場からは“正当なスポンサー料を支払っている側の権利”を脅かす行為と見なされ、規制強化や法的リスクが生じる場合もあります。特に大会名やロゴなどが無断で使われた場合は商標侵害に問われる恐れがあるなど、境界線の引き方が難しい手法です。アンブッシュマーケティングを成功させるには、こうした法的リスクや世間からの目線も踏まえた上で、どのようにイベントと絡ませるかを考える必要があります。

歴史的背景と代表的な手口

歴史的背景

アンブッシュマーケティングが広く認知されるようになったのは、1980年代後半から1990年代にかけてです。特にスポーツ大会ではテレビ放映やメディア露出が大きいため、公式スポンサーの広告費は莫大な金額にのぼります。それに対し、非公式スポンサーが大会に乗じて話題をさらう事例が相次いだことで、「アンブッシュ(待ち伏せ)マーケティング」という言葉が定着していきました。

オリンピックやワールドカップでは、公式スポンサーが払うスポンサー料はイベント運営の重要な収入源です。しかし非公式企業が「イベントを連想させる表現」などで注目を集めれば、公式スポンサーとの区別をつけられない消費者も一定数出てきます。こうした現象を防ぐために、主催者は会場周辺の「クリーンゾーン(広告規制区域)」設定や、選手が特定ブランドを身に着ける行為への制限など、ルールを厳格化してきました。

代表的な手口

直接的手法

イベント名やロゴを直接的に使わないものの、開催地や競技種目をイメージさせるキーワード・デザインを広告に盛り込みます。たとえば、「大会開催地の国旗カラーを活かした商品パッケージ」「イベント開催記念SALE」など、一見するとイベントとの関連をにおわせつつ、違法性を回避しやすいプロモーションを展開するやり方です。SNSでは「#感動をありがとう」「#世界がひとつに」など、大会をほのめかすハッシュタグを使う手法もよく見られます。

略奪的手法

イベントのロゴや名称を無断で利用したり、会場内で公式スポンサーに準じた露出を狙うような大胆なプロモーションは「略奪的手法」と呼ばれます。これは大会規定や商標法に抵触しやすく、法的リスクが非常に高いのが特徴です。たとえば、大会ロゴを模したデザインを使って「自社がまるで公式スポンサーのように見せる」行為や、会場周辺で過度に目立つ屋外広告を出すなど、主催者との攻防が繰り返されてきました。

選手・著名人の活用

スポーツ選手や有名人と個別契約を結び、公式ユニフォームの上からブランドロゴを露出させる、あるいはSNS投稿などを通じて“あたかも公式と関わりがある”ように見せる戦略もアンブッシュマーケティングの一種です。メディアやSNS上で「選手愛用ブランド」と報じられると、公式スポンサー並みに注目されることがあります。

こうしたアンブッシュマーケティングの隆盛とともに、主催者側はスポンサー企業を守るためにルールを強化し、「オリンピックでは特定期間において選手が公式スポンサー以外の宣伝を行うことを禁止する(Rule40)」など、厳格なガイドラインが設けられるようになりました。それでもSNSやオンライン上では規制が及びにくい部分もあり、年々“手口”が高度化しているのが現状です。

アンブッシュマーケティングが注目される理由

費用対効果の高さ

公式スポンサーになるには巨額のスポンサー料が必要ですが、アンブッシュマーケティングでは比較的低コストでイベントの熱狂を活用できるため、コストパフォーマンスに優れた宣伝が可能です。SNSやオンライン媒体を巧みに使えば、世界規模の大会でも短期間で大きな波及効果を得られます。

イベントのポジティブイメージを借用

大型イベントは多くの人々からポジティブな印象を持たれています。非公式企業が「イベントを連想させる」広告表現を行うと、そのポジティブな空気感を自社ブランドに取り込みやすくなります。結果的に、消費者との心理的距離を短縮し、一気に認知度と好感度を高めるチャンスとなるのです。

SNS時代のバイラル効果

近年ではSNSの拡散力がイベントマーケティングを左右する大きな要素となっています。ユニークな切り口や“思わずシェアしたくなる”企画を用意し、ハッシュタグなどで拡散を促せば、公式スポンサーよりもインパクトのある話題づくりが可能です。特に若年層やネットに親和性の高い層を取り込みやすいため、アンブッシュ戦略との相性が良いと言えます。

次章では、これらの理由を裏付ける具体的な事例と、企業にとってのメリットをさらに深堀りしていきます。一方で法的・倫理的な課題も無視できないため、そのリスクや対策についても後半で解説していきます。

成功事例:アンブッシュマーケティングの実態

ナイキ(Nike)のケース

1996年アトランタ五輪で公式スポンサーはライバル企業のリーボックでした。しかしナイキは、選手村付近の店舗や屋外広告を目立つ形で展開し、さらに有力選手に自社製品を提供することで、大きな話題を獲得。大会公式スポンサーではなかったにもかかわらず、「五輪=ナイキ」のイメージを多くの消費者の記憶に刻み込みました。

Beats by Dr. Dreのヘッドホン

ロンドン五輪(2012年)では、Beatsが参加選手に無料でヘッドホンを配布。選手たちが試合前後やSNSでBeatsのヘッドホンを身につける姿が数多く露出し、公式スポンサーに負けない存在感を発揮しました。大会運営側は対策に追われたものの、すでにSNSやメディアで話題沸騰となり、ブランド認知度が飛躍的に向上する結果に。

音楽フェス・文化イベントへの便乗

スポーツ大会だけでなく、音楽フェスや大規模な文化イベントもアンブッシュマーケティングの格好の舞台です。たとえば、フェス会場周辺にポップアップストアを設置したり、出演アーティストと個別契約を交わすことで、非公式ながらもファンコミュニティへ深く浸透していく手法が近年増えています。

これらの事例が示すように、アンブッシュマーケティングは主催者の広告独占をかいくぐり、短期間で大きな注目を集める可能性を秘めています。企業にとっては「イメージ向上」や「商品認知拡大」に絶好の機会ですが、その一方で法的リスクや倫理面の問題をはらんでいるのも事実です。

リスクと課題:法的・倫理的側面

アンブッシュマーケティングは注目を集める一方、以下のようなリスクや課題を抱えています。

法的リスク

大会名やロゴなどの商標権を侵害した場合、損害賠償請求や法的措置につながるおそれがあります。特に、略奪的手法とみなされる行為は違法性が高いため、十分な注意が必要です。

ブランドイメージへの負荷

公式スポンサーの権利をかいくぐる手法は、消費者から「ずるい」「正々堂々としていない」と受け取られる可能性があります。ブランド認知度は高まっても、長期的な信頼を損なうリスクがあるため、過度な便乗は逆効果になる場合も。

イベント主催者・スポンサーとの軋轢

大会運営側や公式スポンサーの怒りを買い、今後の協力関係を築けなくなる恐れがあります。将来的に公式スポンサーの座を狙いたい場合などは、短期的な便乗で関係を壊すリスクを考慮しなければなりません。

まとめと今後の展望

アンブッシュマーケティングは、公式スポンサーではない立場からイベントの盛り上がりを活かす強力な手段です。低コストで大きなインパクトが狙える一方で、法的リスクや倫理面の問題を回避しながら実施する高度な戦略が求められます。

- 実施時のポイント

- イベントの規約・法律を十分に調査する

- 費用対効果とリスクのバランスを見極める

- SNSやインフルエンサーの活用など、多角的なプロモーションを検討する

今後、オンライン施策やSNS上での創意工夫によって、アンブッシュマーケティングの幅はさらに広がると予想されます。消費者に「面白い」「共感できる」と感じてもらえる企画を組み立て、イベントの熱気をブランドの躍進につなげましょう。