MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)は、企業の方向性を定め、組織の一体感を高めるために欠かせない要素です。しかし、「どう作ればいいのかわからない」「浸透させる方法が難しい」と感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では、MVVの基本から具体的な策定ステップ、社内浸透のポイント、実際の成功事例まで、初めての方でも実践しやすい形でわかりやすく解説します。

はじめに:MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)とは?

経営戦略や組織づくりを語るうえで、近年ますます注目されているのが「MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)」です。

MVVとは、企業や組織が掲げる「存在意義」「目指す姿」「行動指針」を言語化したもので、社員一人ひとりの行動を導き、企業の成長を支える“羅針盤”のような役割を果たします。

特に人材不足や働き方の多様化が進む今、単に「稼げるビジネスモデル」を持っているだけでは組織が持続的に成長することは難しくなっています。社員が自ら動き、同じ方向を向いて進むためには、「なぜこの仕事をするのか」「どんな未来を目指しているのか」「何を大切にしているのか」といった、企業の“軸”を明確にすることが不可欠です。

しかし実際には、「MVVをつくろうと思っても何から手をつければよいかわからない」「言葉ばかりが先行して、社員に浸透しない」といった声も少なくありません。

本記事では、そうした課題を感じている経営者・人事担当者・組織リーダーの方々に向けて、

- MVVの基本的な考え方

- MVVを策定するメリット

- 実践的な作り方(ステップ解説)

- 社内に浸透させるための具体的な方法

- 他社の成功事例

といったポイントを、初心者でもわかりやすく、実務で活用できる形で解説していきます。

組織の方向性を明確にし、強いチームをつくるために、ぜひこの機会にMVVの策定と見直しに取り組んでみてください。

MVVを策定するメリット・重要性

MVVは単なるスローガンではありません。組織の内と外の両面において、強力な“経営資源”として機能します。ここでは、MVVを策定することで得られる主なメリットと、その重要性について解説します。

組織の方向性が明確になる

MVVを明文化することで、企業として「どこへ向かうのか」「なぜそれをするのか」という根本的な方向性が明確になります。これにより、経営層から現場スタッフまでが同じゴールを共有しやすくなり、意思決定や行動に一貫性が生まれます。

「自分の仕事が何に貢献しているのか」を社員が理解できることで、目の前の業務に対する納得感と意欲も高まります。

採用・組織づくりの軸になる

MVVは採用活動でも大きな効果を発揮します。理念や価値観に共感した人材を採用することで、入社後のミスマッチを防ぎ、定着率を高めることができます。また、MVVを共有することで、部署や役職を超えたチームワークが促進され、「自走する組織」を育てる土台になります。

エンゲージメントの向上・離職防止に寄与する

「自分の価値観と合致している」「共感できる」と感じるMVVを掲げている企業では、社員のエンゲージメント(組織への貢献意欲)が高まりやすい傾向があります。これは、社員が企業との心理的な“つながり”を強く感じるからです。

実際に、MVVを明確に定義・浸透させた企業では、離職率の低下や人材定着の成果が現れている例も多くあります。

対外的な信頼構築につながる

MVVは顧客・取引先・株主といった外部ステークホルダーに対しても強いメッセージとなります。企業が「何のために存在し、何を大切にしているのか」が明確になることで、共感や信頼を得やすくなり、ブランド価値の向上にもつながります。

たとえば、近年ではESG経営やサステナビリティへの取り組みが重視される中で、MVVは企業の“姿勢”を示す手段として重要性を増しています。

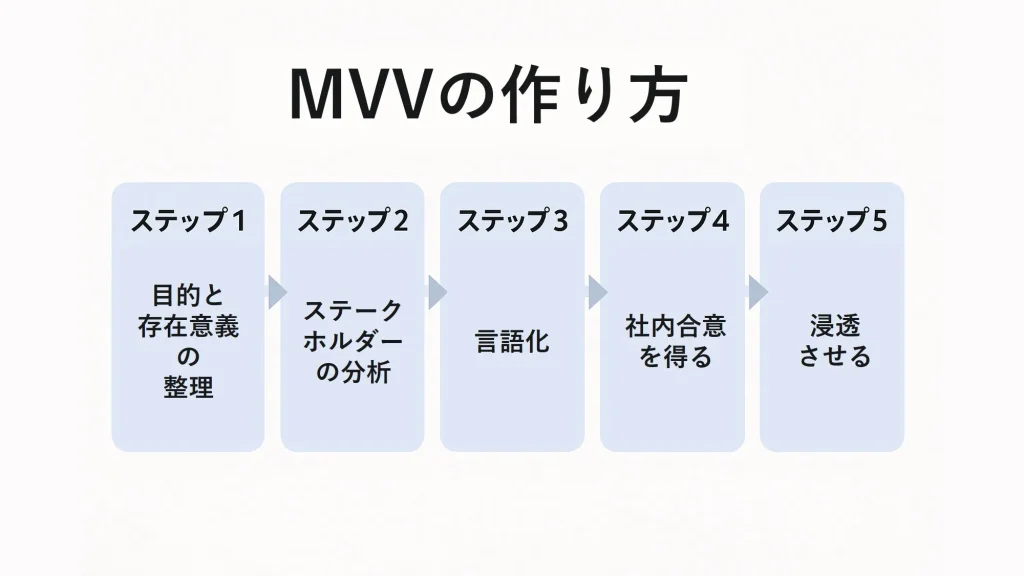

MVVを作る5ステップ

MVVを効果的に策定するためには、単に「良さそうな言葉」を並べるのではなく、組織の実情や目的に即したプロセスを踏むことが重要です。ここでは、初めてMVVを策定する方にも実践しやすい5つのステップをご紹介します。

STEP1:事業の目的と存在意義を整理する

まずは、自社の事業が「誰の、どんな課題を、どう解決しているのか」という基本に立ち返りましょう。

- 創業の背景・原点

- 現在の事業が社会に与えている価値

- 顧客や社会に対して果たすべき役割

これらを言語化することで、「ミッション(使命)」の土台が固まります。経営陣だけでなく、現場社員の声を取り入れると、より現実に即した内容になります。

STEP2:ステークホルダーの視点を分析する

MVVは社内向けであると同時に、顧客や取引先といった“社外”にも影響を与えるものです。以下のような観点でステークホルダーを分析すると、より多面的な視野での策定が可能になります。

- 顧客は企業に何を期待しているか?

- 社員はどんな価値観に共感しているか?

- 取引先や地域社会とどんな関係を築きたいか?

こうした分析をもとに、「ビジョン(目指す姿)」や「バリュー(行動指針)」に具体性が加わります。

STEP3:ミッション・ビジョン・バリューを言語化する

いよいよMVVを言語として形にしていきます。ここで重要なのは、“抽象的すぎず、かつ共感を得られる”表現にすることです。

- ミッション:なぜ自社は存在するのか?(存在意義)

- ビジョン:どんな未来を目指しているのか?(理想像)

- バリュー:社員が大切にするべき行動や価値観は?(行動原則)

たとえば、バリューを「挑戦・誠実・共創」といったキーワードで表現し、各項目に具体的な行動例を添えると、社員の理解・行動がぐっと現実的になります。

STEP4:社内で合意形成を図る

策定したMVVは、経営陣だけのものではなく、社員一人ひとりが納得し、腹落ちすることが必要です。そのために、社内ワークショップやアンケートを実施し、以下のようなプロセスで合意形成を進めましょう。

- MVVの案を共有し、率直なフィードバックを集める

- 異なる部署・役職の声を拾う

- 表現をブラッシュアップし、組織としての“言葉”に磨き上げる

このプロセスがあることで、MVVの浸透率と実効性は大きく高まります。

STEP5:社内外への発信と浸透を図る

MVVを策定したら終わりではありません。それを組織文化として“生きたもの”にしていくためには、継続的な発信と活用が必要です。

発信の例:

- 社内報や社内SNSでの紹介

- 全体会議や朝礼での言及

- オフィス内への掲示やビジュアル化

- 採用サイトや企業HPへの掲載

活用の例:

- 人事評価や表彰制度にバリューを反映

- 新入社員研修での共有

- 経営判断の拠り所として使用

これらを日常業務に溶け込ませることで、MVVは形式的な「理念」ではなく、社員の行動と意思決定に影響を与える「文化」へと昇華していきます。

MVVを浸透させるための4つのポイント

MVVを策定するだけでは、組織を変える力にはなりません。重要なのは、社員一人ひとりの行動や意思決定にMVVが自然と根付く状態をつくることです。ここでは、MVVを社内に浸透させるために効果的な4つのポイントをご紹介します。

トップが率先して発信する

MVVを語るのは広報や人事の役割――そう思っていませんか?

実は、MVVの浸透で最も影響力を持つのは「経営者・代表者の言葉」です。

- 定例会議や朝礼でミッションやビジョンに触れる

- 経営判断や新しい施策にMVVの背景を説明する

- 社内外で語るメッセージの中に自然とMVVを盛り込む

こうした“日常の中の発信”が、社員の心にじわじわと染み込んでいきます。

日常業務にバリューを組み込む

MVVのうち、特にバリュー(行動指針)は日々の業務と最も関係が深い要素です。以下のように業務設計や評価制度と結びつけることで、自然と社員の行動に反映されやすくなります。

- バリューに沿った行動を評価制度に反映

- バリューに沿った取り組みを表彰

- 会議や面談で「どのバリューを体現できたか」を共有する

抽象的な理念を、具体的な行動レベルまで落とし込むことがポイントです。

伝えるだけでなく“理解の場”をつくる

MVVを社内報や壁に掲示しても、それだけでは「知っている」にとどまります。大切なのは、「共感して、自分ごととして理解している」状態をつくることです。

そのためには:

- MVVに関するワークショップやディスカッション

- 成功事例の共有(「このプロジェクトはどのバリューを体現したか」など)

- 新入社員や管理職研修に組み込む

など、一方的な情報伝達ではなく、対話型の取り組みが効果的です。

採用・オンボーディングでも活用する

MVVは社内に向けたものであると同時に、社外の人材に向けた“企業の顔”でもあります。採用活動や入社後のオンボーディングでMVVを伝えることで、カルチャーフィットした人材を惹きつけ、早期離職のリスクも下げられます。

- 採用ページにMVVを明記

- 面接でMVVへの共感度を確認

- 入社初日のオリエンテーションでMVVを共有

こうした取り組みが、組織の一体感や文化の強化につながっていきます。

MVVの成功事例

実際にMVVを明確に定義し、組織に浸透させたことで成果を上げている企業は多数存在します。ここでは、その中から特に参考になる3社の事例をご紹介します。

事例1:ユニクロ(ファーストリテイリング)

ユニクロは、「本当に良い服、今までにない新しい価値を持つ服を創造し、世界中のあらゆる人々に、良い服を着る喜び、幸せ、満足を提供します」というミッションのもと、ビジョンやバリューを明文化し、社員の行動に浸透させています。評価制度や研修にもMVVが組み込まれており、現場レベルでの実践が徹底されています。

ポイント:

理念と日常業務の強い連動が、グローバル企業としての一体感を支えています。

ファーストリテイリングのMVVは公式サイトをご覧ください。

事例2:グッドパッチ

UI/UXデザインを強みとするグッドパッチでは、「デザインの力を証明する」という明確なミッションを掲げています。MVVは社内ツールやSlackにも常に表示され、日常的な会話の中でも引用されるなど、自然な形で文化として根付いています。

ポイント:

“使われる理念”として、日々のコミュニケーションに溶け込んでいる点が特徴です。

グッドパッチのMVVは公式サイトをご覧ください。

事例3:デジタル庁

行政機関であるデジタル庁もMVVを定義し、職員の行動原則として「挑戦」「個の力」「多様性」を明示しています。民間出身者も多く、多様な背景を持つメンバーがMVVを共有することで、一体感を醸成しています。

ポイント:

公的機関でもMVVが文化形成に活用されている好例です。

デジタル庁のMVVは公式サイトをご覧ください。

まとめ

MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)は、企業や組織の“軸”として、内部の結束を高め、外部との信頼関係を築くうえでも極めて重要な役割を果たします。

策定においては、以下の5つのステップを丁寧に踏むことが成功の鍵です:

- 目的と存在意義の整理

- ステークホルダーの分析

- MVVの言語化

- 社内の合意形成

- 浸透・活用の仕組みづくり

さらに、MVVを“生きた文化”として根づかせるためには、継続的な発信・仕組みづくり・共感の機会提供が欠かせません。

MVVは一朝一夕で完成するものではありませんが、明確なMVVを持つことは、企業にとって大きな競争力となります。この記事をきっかけに、自社のMVVを策定・見直す第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。