マーケティングの基本概念として長年にわたり確固たる信頼性を誇る「4P(Product, Price, Place, Promotion)」。現代の急速に変化する市場環境においても、企業が「売れる仕組み」を構築するための基盤として、その理論は依然として大きな価値を持っています。本記事では、私自身が培った実務経験を背景に、4Pの基本原則から最新の実践事例に至るまで、体系的に解説していきます。

マーケティングの権威であるフィリップ・コトラー氏は、著書『Marketing Management』などを通じて、4Pが企業の戦略立案において不可欠な要素であると説いています。コトラー氏の示す理論は、従来のオフラインマーケティングだけでなく、デジタル時代におけるオンライン戦略との融合によっても、その有効性を発揮していることが、様々な場面で実証されています。

本記事では、4Pの各要素がどのように連携し、「売れる仕組み」を構築するのか、その具体的な手法や実践例を豊富にご紹介します。また、実際の事例や最新の市場動向に基づく分析を交えながら、理論だけでなく実務に直結する知見を提供することで、読者の皆様が直面するマーケティング上の課題解決に寄与できればと考えています。

それでは、まずはマーケティングの基本である4Pの概念とその歴史的背景について、順を追って解説していきます。

マーケティングにおける4Pとは?

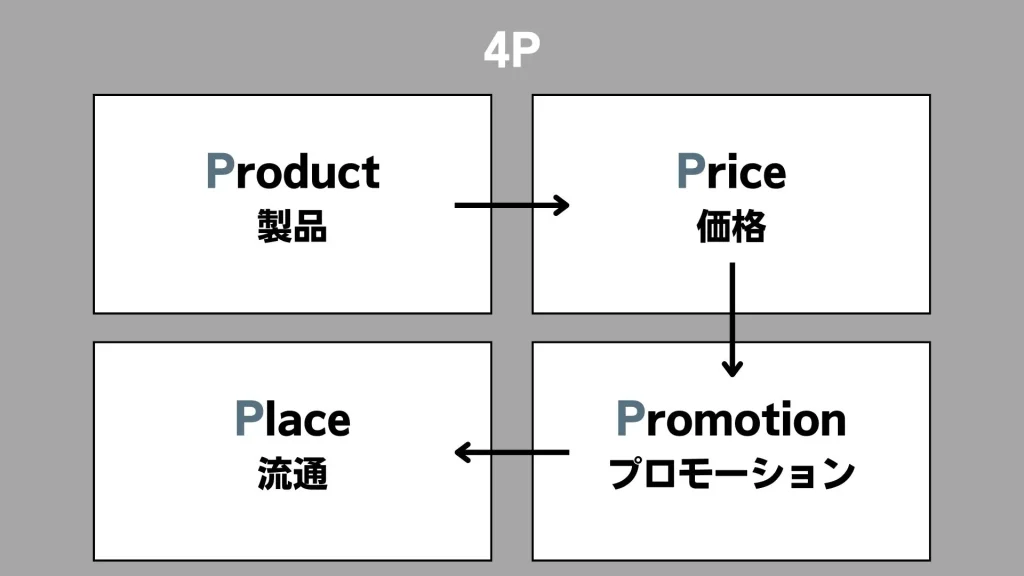

マーケティングの基本概念として、4P(Product, Price, Place, Promotion)は企業の戦略立案において欠かせないフレームワークです。この概念は、1960年代にE. ジェローム・マッカーシー氏によって初めて提唱され、その後、フィリップ・コトラー氏などのマーケティングの権威によって理論的裏付けがなされ、広く普及しました。

4Pの基本要素

- Product(製品)

製品やサービスそのものの価値、品質、デザイン、ブランドなど、顧客に提供する核となる要素を指します。企業は、ターゲット市場のニーズに合わせた製品開発やブランディング戦略を構築することが求められます。 - Price(価格)

製品やサービスの対価としての価格設定は、企業の収益性や市場ポジションに直結します。需要や競合状況、コスト構造を踏まえた適正な価格戦略が、売れる仕組みを作る上で重要です。 - Place(流通)

製品やサービスを顧客に届けるための流通チャネルや物流、販売網を意味します。オンラインとオフラインの両チャネルを組み合わせたオムニチャネル戦略が、近年のマーケティングにおいて注目されています。 - Promotion(プロモーション)

製品やサービスの認知を広げ、購買意欲を刺激するための広告、PR、セールスプロモーションなどのコミュニケーション施策が含まれます。特にデジタル時代においては、SNSやコンテンツマーケティングの活用が新たな潮流となっています。

4Pの背景とその進化

4Pは、企業が市場における競争優位性を確立するための基盤となる考え方として、長い年月にわたり実践されてきました。フィリップ・コトラー氏は、著書『Marketing Management』において、4Pの重要性とその応用可能性を詳述しています。コトラー氏の見解によれば、4Pは単なる理論上の枠組みではなく、実際のマーケティング現場で企業が顧客価値を創造し、持続可能な成長を実現するための実践的ツールとして位置づけられています。

また、マーケティングの実務においては、伝統的な4Pの概念に加え、顧客視点をより強調する「4C」や、デジタル環境に即した新たなフレームワークが登場しているものの、依然として4Pの基盤的な考え方は多くの企業で採用されています。

なぜ4Pは今も有効なのか

市場環境が急速に変化する現代において、企業は顧客の多様なニーズに迅速かつ柔軟に対応する必要があります。4Pは、そのシンプルな構造と実践的な応用可能性により、以下の点で有効性を発揮しています。

- 戦略の可視化: 企業は製品・価格・流通・プロモーションの各要素を個別に分析し、全体としてのバランスを取ることで、戦略の見える化を実現します。

- 柔軟な適応力: 伝統的な4Pの枠組みは、デジタルマーケティングやグローバル市場への対応にも十分に応用可能であり、変化する市場環境に合わせた戦略調整が可能です。

- 実践的な指針: Kotler氏の理論をはじめ、多くの専門家が4Pを実務に落とし込むための具体的な手法や事例を提供しており、企業の経営現場で即戦力となる知見が得られます。

このように、4Pは理論と実践の双方から強固な支持を受け、現代のマーケティング戦略においても重要な役割を果たしています。次章以降では、各要素の詳細な解説と、実際の事例やケーススタディを通じて、どのようにして「売れる仕組み」を構築するのかを具体的に見ていきます。

各Pの詳細解説

マーケティング戦略の中核をなす4Pは、それぞれ独自の役割を担いながら、連携して企業の成功を導きます。ここでは、各要素の特徴と実務における応用方法を、具体的な事例や権威ある外部リンクを交えて解説します。

1. Product(製品)

「製品」は、企業が市場に提供する価値そのものであり、製品の品質、デザイン、機能、ブランドイメージ、さらにはアフターサービスなど、顧客にとっての総合的な価値を意味します。

- 製品開発とイノベーション:

製品開発においては、顧客ニーズの正確な把握と、そのニーズに即した革新的なアイデアの実現が求められます。たとえば、Apple社のiPhoneは、常に革新的な技術とデザインで市場をリードしており、製品自体がブランド価値を高める重要な要素となっています。 - ブランド戦略:

製品は企業のブランドイメージとも直結しています。フィリップ・コトラー氏は『Marketing Management』において、強いブランドが製品に付加価値をもたらし、消費者ロイヤリティの向上に寄与することを示しています。

2. Price(価格)

価格は、製品やサービスに対する対価として、企業の収益性や市場でのポジショニングに直結する重要な戦略要素です。

- 多様な価格戦略:

価格設定には、コストプラス法、価値基準法、需要に基づく価格設定など複数のアプローチがあります。Kotler氏は、効果的な価格戦略には市場調査だけでなく、消費者心理や競合状況の分析が不可欠であると強調しています。 - 競争環境と差別化:

適正な価格は、競合他社との差別化を図るための重要な指標となります。たとえば、高級ブランドは意図的に高価格を設定することで、ブランドの希少性と高品質感をアピールし、消費者に対する独自の価値を強調します。

3. Place(流通)

「流通」は、製品やサービスがどのようにして顧客の手に届くかという、マーケティングの実務面で非常に重要な側面を担います。効率的な流通チャネルは、企業の市場浸透力を大きく左右します。

- チャネル戦略の構築:

従来の実店舗に加え、オンラインストアやSNS、モバイルアプリといった多様なチャネルを統合する「オムニチャネル戦略」が注目されています。各チャネルの特性を活かし、シームレスな購買体験を提供することが、現代の競争市場では必須となっています。 - 物流とサプライチェーンの最適化:

効率的な物流システムとサプライチェーン管理は、製品を迅速かつ確実に顧客に届けるための基盤です。例えば、Amazonは先進的な物流ネットワークを構築することで、短時間での配送サービスを実現し、市場での競争優位性を確立しています。

4. Promotion(プロモーション)

プロモーションは、製品やサービスの魅力を効果的に伝え、購買行動を促すためのコミュニケーション活動全般を指します。広告、PR、セールスプロモーション、デジタルマーケティングなど、多岐にわたる手法が含まれます。

- 統合マーケティングコミュニケーション(IMC)の実践:

オンラインとオフラインの枠を超えた統合的なプロモーション戦略は、ブランド認知度や顧客エンゲージメントの向上に大きく寄与します。コトラー氏は、IMCの導入により、メッセージの一貫性と効果的なターゲットコミュニケーションが実現されると述べています。 - デジタルプロモーションの台頭:

ソーシャルメディア、SEO、コンテンツマーケティングなど、デジタルチャネルの活用は、費用対効果の高いプロモーション手法として急速に普及しています。

まとめ

各Pは単体で重要な役割を果たすと同時に、互いに補完し合うことで、企業のマーケティング戦略全体の成功を支えます。フィリップ・コトラー氏をはじめとするマーケティングの権威が示すように、これらの要素をバランスよく統合し、実務に落とし込むことが「売れる仕組み」を構築する鍵となります。次章では、これらの4Pを具体的な事例やケーススタディを通じて、どのように戦略に落とし込むかをさらに詳しく探っていきます。4Pの実践的な活用事例とケーススタディ

マーケティング戦略は理論だけではなく、実際の現場でどのように活用されるかが成功の鍵となります。ここでは、各Pの要素が統合的にどのように機能し、企業が市場で成果を上げたのか、実際の事例やケーススタディを通じて解説します。

4Pの実践的な活用事例とケーススタディ

マーケティング戦略は理論だけではなく、実際の現場でどのように活用されるかが成功の鍵となります。ここでは、各Pの要素が統合的にどのように機能し、企業が市場で成果を上げたのか、実際の事例やケーススタディを通じて解説します。

成功事例に見る4Pの統合アプローチ

AppleのiPhone戦略

Appleは、革新的な技術とデザインを武器に、世界中で支持されるブランドを築きました。

- Product(製品):

iPhoneは常に最新技術と洗練されたデザインを取り入れ、ユーザーに独自の体験を提供しています。Appleの公式サイト(Apple)では、製品開発に対する徹底したこだわりが伺えます。 - Price(価格):

プレミアムブランドとしてのポジショニングを維持するため、他社と一線を画す高価格戦略を採用。Kotler氏が説く「価格はブランドの価値を反映する」という考え方が実際に体現されています。 - Place(流通):

自社直営店(Apple Store)やオンラインチャネルを駆使し、顧客がどこにいても同じ体験を享受できる仕組みを整えています。Appleのグローバルな流通ネットワークは、Appleの直営店情報で確認できます。 - Promotion(プロモーション):

洗練された広告キャンペーンや製品発表イベントにより、ブランドのストーリーを一貫して伝えています。デジタルプロモーションも積極的に展開し、SNSやYouTubeでの情報発信が効果を発揮しています。

このように、Appleは4Pすべての要素を統合的に運用することで、他社との差別化を実現し、長期的なブランドロイヤリティを獲得しています。

Amazonのオムニチャネル戦略

Amazonは、オンライン販売の先駆者として知られるだけでなく、物流・配送ネットワークの強化により、顧客体験を最大化しています。

- Product(製品):

Amazonは、独自のプライベートブランドや幅広い商品ラインナップを通じて、多様なニーズに応えています。 - Price(価格):

効率的なオペレーションにより、競争力のある価格設定を実現。顧客が「お得感」を感じる仕組みづくりがなされています。 - Place(流通):

先進的な物流システムと、Fulfillment by Amazon (FBA) に代表される倉庫管理・配送ネットワークが、迅速な商品配送を可能にしています。 - Promotion(プロモーション):

パーソナライズされたレコメンド機能や、プライム会員向けの特典を通じて、顧客とのエンゲージメントを強化。

Amazonの成功は、オンラインとオフラインの垣根を越えたオムニチャネル戦略に裏打ちされた、4Pの各要素の最適な統合運用にあると言えるでしょう。

業界別ケーススタディ

消費財業界:Coca-Colaのブランド戦略

- Product:

世界中で愛される味とパッケージデザインにより、製品そのものがブランドのシンボルとなっています。 - Price:

各国の市場に合わせた柔軟な価格戦略を採用し、幅広い層にアプローチ。 - Place:

グローバルな流通ネットワークと地域ごとのマーケティング施策が、どこでも手に入る利便性を実現。 - Promotion:

長年にわたる広告キャンペーンや、スポーツ・イベントとのタイアップがブランドイメージを強化。

ファッション業界:Nikeのプロモーション戦略

- Product:

常に革新的な製品デザインと技術革新を取り入れ、スポーツウェア市場での地位を確立。 - Price:

高付加価値を訴求することで、プレミアムな価格帯を維持しつつ、ブランド価値を高めています。 - Place:

オンラインショップと直営店、さらには世界各地のスポーツ小売店とのパートナーシップが強みとなっています。 - Promotion:

インフルエンサーやスポーツ選手を起用した広告キャンペーン、ソーシャルメディアでの積極的な発信により、ブランドストーリーを一貫して伝えています。

実務で活用するためのチェックポイント

4Pを実践的に活用する際のポイントは以下の通りです。

- 市場調査とデータ分析:

各Pの戦略を立案する前に、ターゲット市場や競合状況を正確に把握することが不可欠です。定量・定性調査を組み合わせ、実務に即したデータを収集しましょう。 - 各要素のバランス:

一つのPに偏ることなく、全体としてのバランスを意識した戦略設計が求められます。Kotler氏が示すように、各要素が相互に補完しあうことで、より強固なマーケティング戦略が生まれます。 - 柔軟な戦略の見直し:

市場環境は常に変化するため、定期的な評価と戦略の見直しが重要です。最新のトレンドや技術革新を取り入れ、戦略をアップデートしていく姿勢が求められます。

まとめ

実際の事例からも分かるように、4Pは各要素が独自の役割を果たすとともに、統合的に運用することで市場での成功を導く強力なフレームワークです。Apple、Amazon、Coca-Cola、Nikeといった世界的企業の成功事例は、理論と実践がいかに連動しているかを示しています。これらのケーススタディから学び、各自のマーケティング戦略に4Pの視点を組み込むことで、「売れる仕組み」をより確実なものにすることができるでしょう。

次章では、デジタル時代における4Pの進化と応用について、さらに深堀りしていきます。

デジタル時代における4Pの進化と応用

デジタル化が急速に進む現代、従来の4Pフレームワークもまた大きな変革を遂げています。インターネットの普及、スマートフォンの台頭、SNSやAIの進展により、企業はこれまで以上に迅速かつ柔軟にマーケティング戦略を展開する必要があります。本章では、デジタル時代ならではの4Pの進化と、具体的な応用方法について解説します。

デジタル時代のProduct(製品)の進化

製品開発におけるデジタル技術の活用

デジタル時代では、製品そのものの設計や改善において、顧客データの分析やフィードバックのリアルタイム収集が不可欠です。たとえば、企業はオンライン上でのユーザーインタビューやSNS上の口コミ分析を通じて、製品の改良ポイントを迅速に把握できます。さらに、デジタルプロトタイピングツールや3Dプリンティング技術の進展により、製品開発のスピードが格段に向上しています。

デジタル時代のPrice(価格)の変革

リアルタイムデータによる価格設定の最適化

従来の価格戦略は、静的な市場調査に基づいて行われることが多かったのですが、現代ではビッグデータとAIの活用により、需要予測や競合分析がリアルタイムで可能となりました。たとえば、eコマースサイトでは、Google Analyticsや専用のプライシングツールを用いて、消費者の行動パターンを分析し、その結果をもとに動的な価格調整を行っています。Philip Kotler氏も、こうしたデータドリブンなアプローチが、従来の理論に新たな視点を加えるものとして注目しています。

デジタル時代のPlace(流通)の革新

オンラインとオフラインのシームレスな統合

デジタルチャネルの拡大により、製品の流通チャネルは従来の実店舗だけでなく、オンラインストア、モバイルアプリ、SNSショッピングなど多岐にわたるようになりました。企業はこれらのチャネルを統合する「オムニチャネル戦略」を展開することで、消費者に対して一貫した購買体験を提供しています。

物流の自動化とデジタルトラッキング

また、物流面でも自動化技術やIoTの導入が進み、配送の効率化と精度向上が実現されています。リアルタイムで配送状況を把握できるシステムは、顧客満足度の向上に直結しており、企業の信頼性を高める重要な要素となっています。

デジタル時代のPromotion(プロモーション)の新潮流

デジタルマーケティングの多様な手法

プロモーションにおいては、SNS、動画配信、コンテンツマーケティング、インフルエンサーマーケティングなど、従来の広告手法とは一線を画す多彩なデジタルチャネルが活用されています。特に、リアルタイムでのターゲティングやパーソナライズされた広告は、消費者の反応を迅速にキャッチし、効果的なコミュニケーションを実現しています。

データ分析と効果測定の高度化

さらに、プロモーション活動の効果測定も、デジタルツールの進化により飛躍的に向上しています。各キャンペーンのROI(投資対効果)をリアルタイムで把握できるため、効果的な施策とそうでない施策の見極めが容易になりました。

4Pのデジタル統合戦略がもたらすメリット

- 迅速な市場対応:

デジタルツールを駆使することで、市場の変化に対して迅速に反応でき、戦略の柔軟な調整が可能となります。 - 精緻なターゲティングとパーソナライズ:

リアルタイムデータに基づいたターゲティングは、消費者一人ひとりのニーズに合わせたプロモーションを実現し、コンバージョン率の向上に寄与します。 - 統合された顧客体験:

オムニチャネル戦略により、オンラインとオフラインの垣根を超えたシームレスな購買体験が提供され、顧客ロイヤリティの向上が期待できます。

まとめ

デジタル時代における4Pの進化は、従来の理論をベースにしながらも、新たな技術とデータ活用によって大きく革新されています。製品開発、価格設定、流通、プロモーションの各領域でデジタルツールが果たす役割は、企業が市場で競争優位性を確保する上で不可欠な要素となっています。最新の技術動向や実践事例に基づく戦略のアップデートは、企業の「売れる仕組み」をより強固なものにするための鍵となります。

次章では、これらの理論と実践をもとに、具体的な「売れる仕組み」を構築するための実践ガイドを詳しく解説していきます。4Pを活用した売れる仕組みの作り方―実践ガイド

本章では、前章までで解説した4Pの理論と実践事例を踏まえ、実際に「売れる仕組み」を自社のマーケティング戦略に落とし込むための具体的な手法やステップ、そして実務で活用できるチェックリストやテンプレートを紹介します。

4Pを活用した売れる仕組みの作り方―実践ガイド

本章では、前章までで解説した4Pの理論と実践事例を踏まえ、実際に「売れる仕組み」を自社のマーケティング戦略に落とし込むための具体的な手法やステップ、そして実務で活用できるチェックリストやテンプレートを紹介します。

1. 戦略策定のためのフレームワーク

まずは、全体戦略を構築するための基本ステップを整理します。以下のステップを順次実施することで、各Pがシナジーを生み出す統合的なマーケティング計画を策定できます。

ステップ1: 市場調査とターゲット設定

- 市場・競合分析:

最新の市場動向や競合他社の取り組みを調査し、自社の強み・弱みを洗い出します。 - ターゲットセグメントの明確化:

顧客の属性や行動パターンを分析し、最も効果的なセグメントを特定します。これにより、4Pの各要素をターゲットに合わせて最適化する基盤が整います。

ステップ2: 4Pごとの戦略立案

各要素について、具体的なアクションプランを立案します。

- Product(製品):

- 顧客ニーズを反映した製品・サービスのコンセプトを明確化

- 製品改良や新規開発のロードマップを策定

- 事例: Appleのように、革新的な機能やデザインを取り入れる

- Price(価格):

- コスト構造、競合価格、顧客の支払い意欲をもとに価格帯を決定

- リアルタイムのデータ分析を活用した動的価格戦略の導入も検討

- Place(流通):

- オンラインとオフラインの各チャネルの役割を明確にし、統合戦略(オムニチャネル戦略)の構築

- 物流システムやサプライチェーンの最適化に向けた改善策を検討

- Promotion(プロモーション):

- 広告、PR、コンテンツマーケティング、SNS戦略など、複数のプロモーションチャネルを統合した計画を策定

- KPI(例えば、クリック率、コンバージョン率、エンゲージメント率など)の設定と効果測定の仕組みを構築

ステップ3: 統合計画の実行とモニタリング

- 実行プランの作成:

具体的なアクションアイテムとスケジュール、担当者を明確にすることで、各Pの施策が一貫性をもって実行されるようにします。 - KPIと成果測定:

各施策に対するKPIを設定し、定期的に進捗状況と効果を評価。必要に応じて、柔軟な戦略の修正を行います。 - PDCAサイクルの活用:

「Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)」のサイクルを回し、常に市場の変化に対応できる仕組みを維持します。

2. 実践的なチェックリスト

以下は、4Pを活用して「売れる仕組み」を構築する際のチェックリストです。実務に取り組む前に、このリストを活用して各ステップが漏れなく実施されているか確認しましょう。

- 市場調査の完了:

- ターゲット市場のニーズ分析

- 競合他社の4P戦略の把握

- Product戦略の策定:

- 製品の価値提案、差別化ポイントの明確化

- 製品開発スケジュールと改善計画の設定

- Price戦略の策定:

- 原価、競合価格、顧客の支払い意欲の検証

- 動的価格戦略やプロモーション価格の検討

- Place戦略の策定:

- オムニチャネル戦略の計画

- 物流・サプライチェーンの改善計画の策定

- Promotion戦略の策定:

- 広告、PR、コンテンツマーケティング施策の明確化

- KPI設定と効果測定の仕組み構築

- 統合計画の策定と実行:

- 各施策の連携とスケジュール管理

- 定期的なPDCAサイクルの実施

3. テンプレートとアクションプラン

実際の業務に落とし込むためのシンプルなテンプレート例を以下に示します。

【マーケティング施策テンプレート】

| 項目 | 詳細 | 担当者 | 期限 | KPI・評価基準 |

|---|---|---|---|---|

| 市場調査 | ターゲット市場と競合分析 | A氏 | YYYY/MM/DD | 市場レポート提出 |

| 製品戦略 | 製品コンセプト・改良点の明確化 | B氏 | YYYY/MM/DD | 新機能/デザインの決定 |

| 価格戦略 | 価格設定とプロモーション価格の決定 | C氏 | YYYY/MM/DD | 価格シミュレーション結果 |

| 流通戦略 | オムニチャネルの導入計画 | D氏 | YYYY/MM/DD | 流通チャネル数、配送速度の改善 |

| プロモーション | 広告・SNSキャンペーンの企画 | E氏 | YYYY/MM/DD | CTR、エンゲージメント率 |

| 実行・評価 | KPI達成状況の定期レビュー | 全員 | 毎月 | PDCAサイクルの実施状況 |

このテンプレートは、自社の状況に合わせてカスタマイズすることが可能です。各項目の進捗状況を定期的にチェックし、改善策を講じることで、戦略全体の成功確率を高めることができます。

4. 実践事例から学ぶ

実際に4Pを統合して「売れる仕組み」を構築した企業事例として、前章で紹介したAppleやAmazonのケーススタディが挙げられます。これらの企業は、各要素を独自に強化するだけでなく、各施策が連動して効果を発揮する仕組みを作り上げています。

- Apple: 製品の革新性とブランド力、直営店による統一感ある購買体験、洗練されたプロモーション活動が一体となり、世界的なブランド価値を実現。

- Amazon: オンラインとオフラインを融合した流通ネットワーク、効率的な物流システム、パーソナライズされたプロモーション戦略が、顧客満足度とリピート率の向上に寄与しています。

これらの成功例から学び、各自のマーケティング戦略においても、4Pの各要素がバランスよく機能するように計画・実行することが重要です。

まとめ

本章では、4Pを基盤にした「売れる仕組み」の具体的な作り方について、戦略の策定から実行、そして効果測定に至るまでのプロセスを解説しました。市場調査から始まり、各Pごとの具体的な施策、そして統合的なアクションプランの実行とモニタリングまで、体系的に取り組むことで、企業は確実に競争優位性を高めることができます。

さらに、実務で利用できるチェックリストやテンプレートを活用することで、施策の進捗管理やPDCAサイクルの実行が容易となり、常に市場の変化に柔軟に対応できる仕組み作りが可能となります。

これで、「売れる仕組み」を実現するための具体的な実践ガイドの解説は終了です。次に、記事全体のまとめと今後の展望についてご紹介していきます。

まとめと今後の展望

本記事では、マーケティングの基本フレームワークである4P(Product, Price, Place, Promotion)について、理論的な背景から実践事例、そしてデジタル時代における進化と応用まで、体系的に解説してきました。以下に、主要なポイントと今後の展望をまとめます。

主要なポイントの整理

- 4Pの基礎理解:

4Pは、企業が市場で「売れる仕組み」を構築するための基本要素として、長年にわたりその有用性が実証されています。各Pが独自の役割を果たしながらも、統合された戦略として機能することで、企業の競争優位性を強化します。 - 実践事例の示唆:

Apple、Amazon、Coca-Cola、Nikeなど、各業界のグローバル企業は、4Pを巧みに統合することで、ブランド価値や顧客ロイヤリティを高めています。これらの事例は、理論を実務に落とし込む際の具体的な指針となります。 - デジタル時代への対応:

デジタル技術の進化により、従来の4Pの枠組みも大きな変革を遂げています。リアルタイムデータの活用、オムニチャネル戦略、パーソナライズされたプロモーションなど、現代のマーケティング環境に即した施策が次々と登場しており、これにより従来の理論に新たな視点が加わっています。 - 実践ガイドの重要性:

市場調査、各Pごとの具体的な戦略策定、統合的な実行プランの構築、そしてPDCAサイクルによる定期的な見直しが、「売れる仕組み」を実現するためのカギとなります。実務で利用できるチェックリストやテンプレートを活用することで、戦略の進捗管理と柔軟な改善が促進されます。

今後の展望

マーケティング環境は、テクノロジーの進化や消費者行動の変化に伴い、ますますダイナミックなものとなっています。今後の展望として、以下のポイントが注目されます。

- AIとビッグデータのさらなる活用:

リアルタイムでの市場分析や消費者行動の予測が可能になることで、より高度な価格戦略やパーソナライズされたプロモーションが実現します。AIを用いたデータ解析は、企業が迅速に戦略を見直し、柔軟に対応するための強力なツールとなるでしょう。 - 顧客体験(CX)の重視:

オムニチャネル戦略の深化や、オンラインとオフラインの垣根を越えた統一感ある顧客体験の提供が、今後のマーケティングにおいてますます重要になります。顧客一人ひとりに合わせたパーソナライズされた体験が、ブランドロイヤリティの向上に直結します。 - サステナビリティと社会的責任の統合:

環境問題や社会的責任に対する意識が高まる中、企業はこれらの要素をマーケティング戦略に組み込むことが求められます。サステナブルな製品開発や社会貢献活動が、ブランドイメージの向上と市場での差別化に寄与するでしょう。

最後に

マーケティングの基本である4Pは、変わりゆく市場環境やデジタル時代の進化の中でも、その普遍的な価値を失うことはありません。むしろ、最新の技術やトレンドと組み合わせることで、これまで以上に強力な「売れる仕組み」を構築するための基盤となります。

本記事で紹介した理論と実践例、そして具体的な実行ガイドをもとに、各企業が自社に最適なマーケティング戦略を展開し、持続的な成長を実現することを期待しています。

今後も最新のマーケティング動向や成功事例を追い続け、戦略のアップデートを行うことが、企業の競争力維持・向上には不可欠です。皆様のマーケティング活動がさらなる成果を上げるための一助となれば幸いです。