「ブランディング」と「マーケティング」。ビジネスの現場で頻繁に使われるこの2つの言葉ですが、それぞれの意味や役割を正しく説明できる方は少ないのではないでしょうか。なんとなく似たような印象を持たれがちですが、実はこの2つは目的もアプローチもまったく異なる概念です。

本記事では、ブランディングとマーケティングの定義や違い、なぜどちらも必要なのかをわかりやすく解説します。さらに、ブランディングを進めるためのステップや、失敗しないためのポイントも紹介。初めてブランディングに取り組む方や、マーケティングとの違いに悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。

ブランディングとマーケティングの違いと共通点

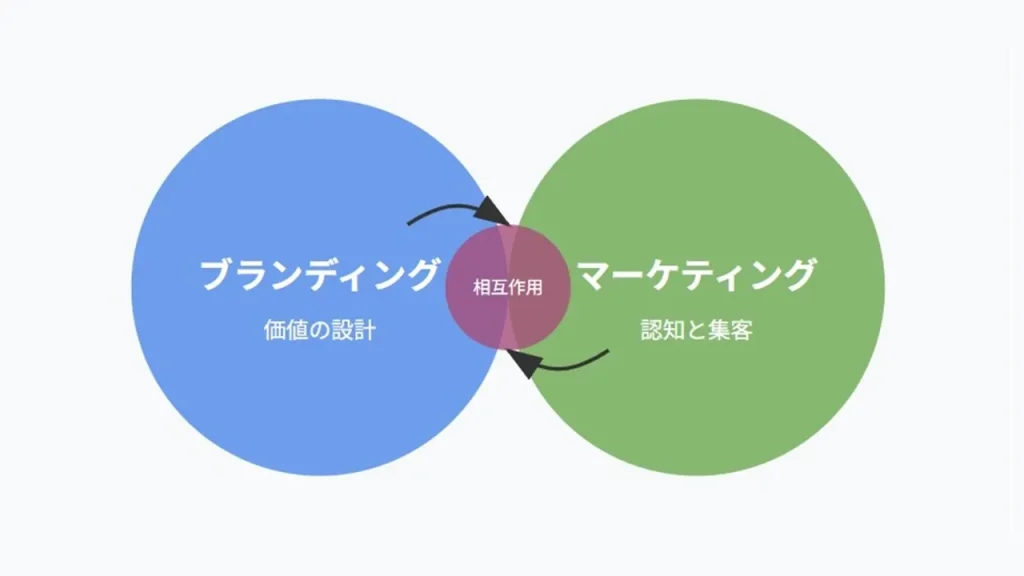

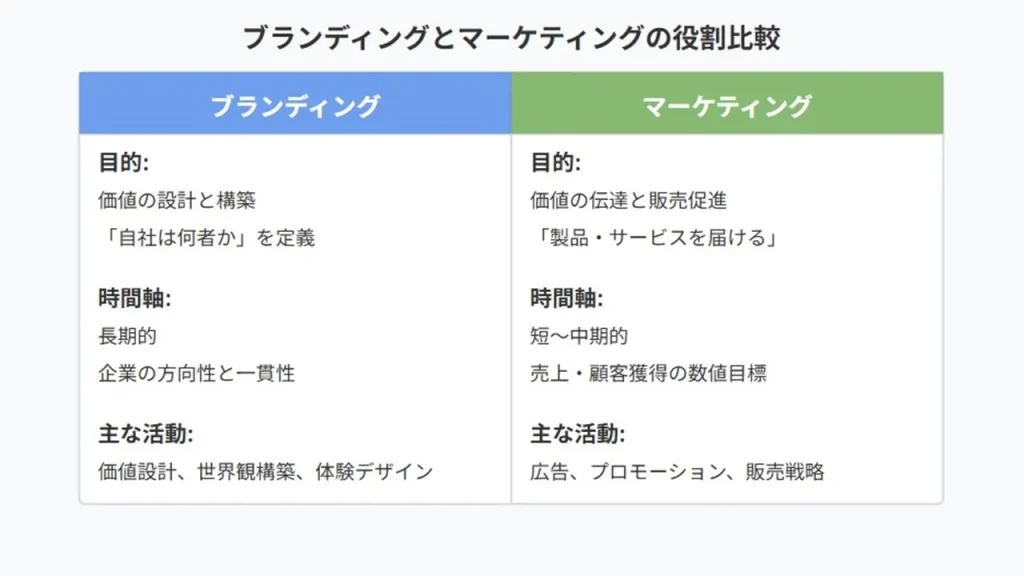

ブランディングとマーケティングは密接に関連していますが、その役割は明確に異なります。ここでは両者の「違い」と「共通点」に焦点をあて、なぜ両方が必要なのかを整理します。

役割の違い:価値の設計 vs 認知と集客

ブランディングの役割は、「自社(または商品)がどのような価値を提供する存在か」を定義し、その価値を顧客の頭の中に構築することです。言い換えれば、価値そのものを設計するのがブランディングです。

一方でマーケティングの役割は、**設計された価値を「必要としている人に正しく届けること」**です。つまり、価値を認知させ、購買行動につなげる手段を担います。

たとえば、あるお茶ブランドが「忙しい現代人に、ほんのひとときの“癒し”を届ける」という価値を打ち出すとしましょう。その「癒し」というブランド価値を設計するのがブランディングであり、TVCMやSNS、店頭プロモーションなどを通じてその価値を伝えるのがマーケティングです。

ブランディングとマーケティングはどっちが先?

よくある疑問が、「ブランディングとマーケティング、どちらから始めればよいのか?」というものです。これは考え方・認識の違いによって答えが異なると思いますし、賛否も様々だと思いますが個人的にはブランディングが先だと考えています。

なぜなら、マーケティングは「何をどう届けるか」を考える活動ですが、その「何(=価値や強み)」が定まっていなければ、戦略を立てることができないからです。土台となるブランドの方向性や世界観があってこそ、届け方に一貫性が生まれ、顧客の記憶に残るマーケティングが可能になります。

マーケティング施策だけが先行すると、短期的には数字が出たとしても、「誰の、どんな価値を提供する企業なのか」が顧客に伝わらず、長期的なファンづくりができません。

なぜ「組み合わせ」が重要なのか?

ブランディングとマーケティングは、どちらか一方だけでは不十分です。「設計」と「発信」を車の両輪のように回すことではじめて、顧客との信頼関係が築かれ、競合との差別化が実現します。

ブランディングだけを行い、価値設計にこだわっても、それが市場に伝わらなければ意味がありません。一方で、マーケティングだけを行い、キャンペーンを打っても、ブランドとしての芯がなければ価格競争に巻き込まれやすくなります。

重要なのは、ブランディングによって設計した価値を、マーケティングによって最適な手段で顧客に届けることです。これによって、顧客は「なんとなく好き」ではなく、「このブランドを選ぶ理由がある」と感じるようになります。

このように、ブランディングとマーケティングは、役割が異なりつつも補完し合う関係です。どちらかが欠けてもビジネスの成果は不安定になります。

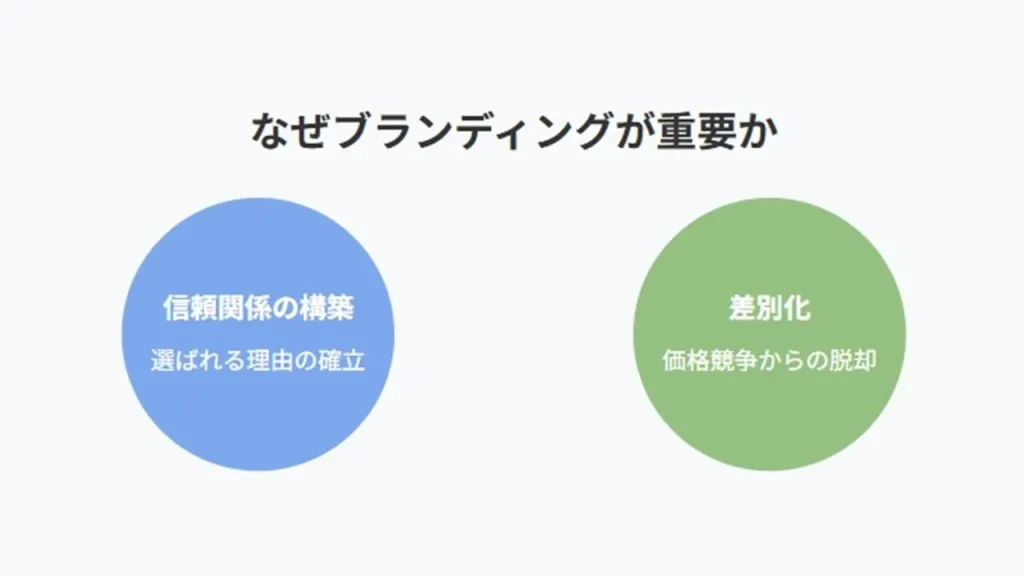

なぜ今、ブランディングが重要なのか?

商品やサービスがあふれる現代において、顧客は選択肢の多さに日々さらされています。似たような価格、似たような機能を持った商品が並ぶ中で、**顧客が「なぜその商品を選ぶのか」**の理由を明確にすることは、企業にとって極めて重要です。

ここで求められるのが、「ブランド」としての存在価値を確立すること=ブランディングです。なぜ今、ブランディングが必要とされるのか。その理由は主に2つあります。

顧客との信頼関係と「選ばれる理由」の構築

現代の消費者は、単にモノを買うのではなく、共感や安心感といった「感情的な価値」も重視する傾向にあります。どんなに高機能な製品であっても、「この会社なら信頼できる」「このブランドの姿勢が好き」といった要素がなければ、リピートにはつながりません。

ブランディングの目的は、まさにこの「信頼」を蓄積することです。信頼は一朝一夕には得られず、ブランドとして一貫した発信や体験を継続することで形成されます。

たとえば、

- 常に丁寧なカスタマー対応を行っている

- SNSや広告で伝えているメッセージと実際のサービス内容に一貫性がある

こうした地道な活動の積み重ねが、「あのブランドは信頼できる」という評価につながっていくのです。

そしてこの信頼こそが、**価格やスペックだけでは測れない“選ばれる理由”**を生み出します。

差別化による価格競争の回避と長期戦略

競合が多い市場において、価格だけで勝負しようとすれば、いずれ限界がきます。

一方で、強いブランドは「価格ではなく価値」で選ばれます。

たとえば、同じような白Tシャツでも、無名のブランドと、信頼のあるアパレルブランドでは、価格に数倍の差があっても「ブランドの世界観」や「発信するメッセージ」に共感することで、顧客は高い方を選びます。

これは、ブランディングによって差別化ができている証拠です。価格競争に巻き込まれず、価値で勝負する企業は、利益率も高く、安定した経営を実現しやすくなります。

また、ブランド価値が明確な企業は、顧客のロイヤルティが高まり、長期的な関係構築にもつながります。

結果として、新規顧客の獲得コストを下げ、LTV(顧客生涯価値)を最大化することにも寄与します。

このように、短期的な売上だけでなく、中長期的なビジネスの安定と成長を見据えるなら、ブランディングは欠かせない戦略といえるでしょう。

ブランディングの始め方と進め方【ステップ形式で解説】

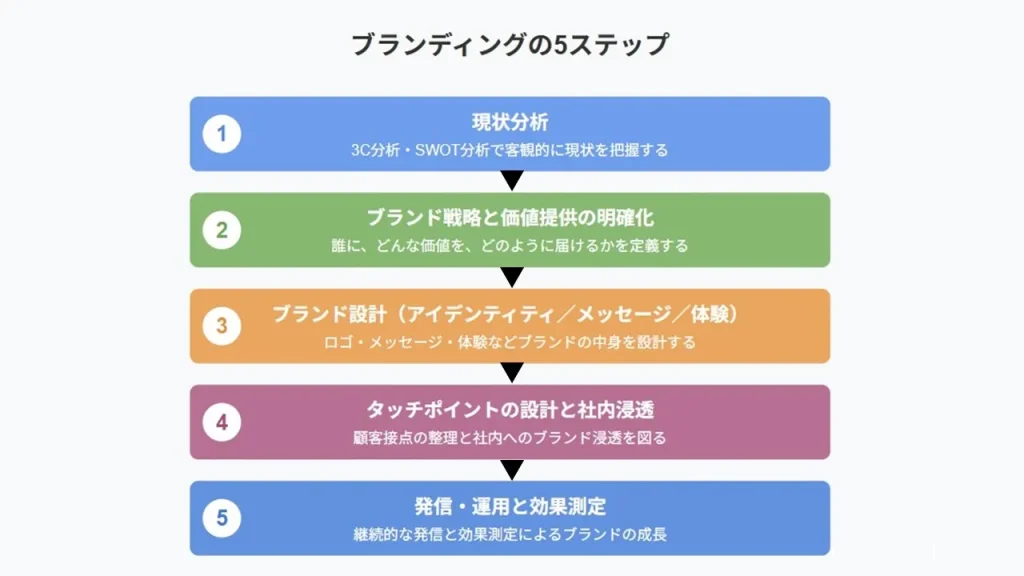

ブランディングは抽象的な概念に見えがちですが、実際には**体系的に進めることで成果につながる“戦略的プロセス”**です。ここでは、初めてブランディングに取り組む方にもわかりやすいよう、5つのステップに分けて解説します。

Step1. 現状分析(3C分析・SWOT分析)

ブランディングの第一歩は、「自社が今どのように見られているか」を把握することです。これを客観的に行うために、以下のフレームワークが有効です。

- 3C分析(Customer / Competitor / Company)

- 顧客のニーズや行動、価値観はどう変化しているか?

- 競合他社はどんなブランド戦略を取っているか?

- 自社の強み・弱みは何か?

- SWOT分析(Strength / Weakness / Opportunity / Threat)

- 内部資源と外部環境を整理し、ブランドが立つべきポジションを探る。

この段階で重要なのは、「自分たちはこう見せたい」ではなく、「市場や顧客からどう見られているか」に向き合うことです。

Step2. ブランド戦略と価値提供の明確化

現状を把握したら、次は「どんな価値を、誰に、どのように届けたいのか」を定義します。これがブランド戦略の中核となります。

- 誰に届けるのか? → ペルソナの設計

- どんな価値を提供するのか? → ブランドの独自価値提案(USP)

- どのように届けるのか? → 世界観やトーン&マナーの設計

このフェーズでは、「高品質」や「安心」などの抽象的な言葉だけで終わらせないことが重要です。実際の行動・施策に落とし込めるレベルで、ブランドの方向性を明文化しておきましょう。

Step3. ブランド設計(アイデンティティ/メッセージ/体験設計)

ブランドの「中身」をつくる工程です。以下の3要素が重要です。

- ブランドアイデンティティ(VI・BI)

- ロゴやカラー、フォント、ネーミングなど、視覚的な一貫性を設計します。

- ブランドメッセージ

- スローガンやミッション、タグラインなど、言語化された「想い」。

- ブランド体験(CX設計)

- 顧客が実際にブランドに触れる瞬間(接客、Web、SNS、商品パッケージなど)をどう設計するか。

すべての設計において、「一貫性」が最重要です。バラバラの体験は、ブランドとしての印象を曖昧にします。

Step4. タッチポイントの設計と社内浸透

ブランドは顧客の中に生まれるものであり、実際の「接点=タッチポイント」での印象が決定的になります。

- WebサイトやSNS、広告、店舗、接客対応などを含め、顧客との接点を整理

- それぞれのタッチポイントで、ブランドとしての統一感ある体験を提供する

また、社内への浸透も欠かせません。

- スタッフがブランドの考え方を理解していないと、現場での行動にズレが生じる

- インナーブランディング(社内浸透)によって、社員が「ブランドの担い手」となる

社内外での体験が一致していることが、強いブランドの条件です。

Step5. 発信・運用と効果測定

ブランド設計が完了したら、それを「どう伝え、どう育てるか」が重要になります。

- SNSやオウンドメディアを活用し、ブランドの世界観を継続的に発信

- 広告やイベントなども、ブランド戦略と整合性を取る

さらに、運用フェーズでは以下のような視点で効果を測定しましょう。

- 認知度の変化(ブランド名での検索数、SNSでの言及数など)

- ブランドに対するイメージ(アンケートやNPSなど)

- 売上・CVR・LTVとの相関分析

ブランディングは「つくって終わり」ではなく、継続的に見直し、育てていく取り組みです。

このように、ブランディングは段階を追って進めることで、抽象的な活動ではなく、成果につながる具体的な戦略となります。

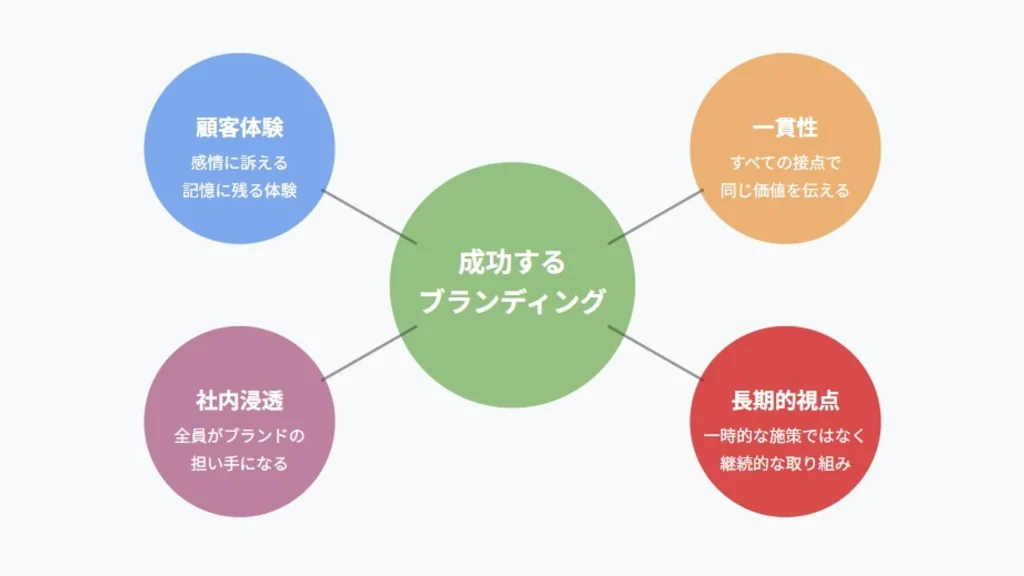

成功するブランディングのポイント

ブランディングには明確な正解があるわけではありませんが、成功しているブランドには共通する要素があります。それは、顧客の記憶に残る体験を設計し、それを一貫して提供し続けることです。

ここでは、実際に成果につながるブランディングの実践ポイントを2つに絞って解説します。

顧客に届くブランド体験のデザイン

どんなに優れたコンセプトや美しいロゴを設計しても、それが顧客に届かなければ意味がありません。重要なのは、ブランドが顧客と接するあらゆる場面で、「このブランドらしい」と感じてもらえる体験を設計することです。

たとえば:

- 商品パッケージが開封される瞬間に「特別感」がある

- ECサイトのコピーや写真に一貫性がある

- SNSでの発信内容が世界観に合っている

- 店舗スタッフの対応がブランドメッセージと一致している

このように、ブランドとの接点である「タッチポイント」において、感情的な価値(ワクワク、安心、誠実さなど)を届ける設計が求められます。

成功しているブランドは、ロジックではなく、「感覚」に訴えかける体験を通じて記憶に残り、支持され続けているのです。

一貫性を保つための社内共有とガイドライン設計

強いブランドは、どこで触れてもブレがありません。WebサイトでもSNSでも、広告でも接客でも、同じ価値観や雰囲気を感じられることが、顧客の安心や信頼につながります。

この一貫性を保つために欠かせないのが、**社内での共有とルールの明文化(=ブランドガイドライン)**です。

ブランドガイドラインに盛り込むべき主な要素:

- ビジュアル面(ロゴの使い方、カラー、フォントなど)

- 言語面(ブランドメッセージ、語調、NGワードなど)

- 行動指針(接客での対応、SNS運用方針など)

また、ガイドラインをただ作るだけでなく、現場のスタッフが自分ごととして理解し、実践できる状態にすることが大切です。研修やミーティングでの共有、マニュアル活用などを通じて、社内全体でブランドの一貫性を支える文化を醸成していきましょう。

成功するブランディングの本質は、「企業の想い」と「顧客体験」の間にズレを生まないことにあります。そのためには、戦略だけでなく、現場レベルでの実行力と、社内の意識統一が必要不可欠です。

よくある失敗とその回避策

ブランディングは、戦略的に進めれば大きな成果を生む一方で、中途半端な取り組みや誤解によって、むしろ逆効果になることもあります。

ここでは、よく見られる失敗例とその回避策を2つ紹介します。

ロゴやスローガンだけで終わるブランディング

多くの企業が「ブランディング=ロゴやデザインの刷新」と捉えがちです。たしかに、視覚的なアイデンティティ(VI)はブランディングの一部ですが、それだけでブランドは完成しません。

ロゴやスローガンを変更しただけでは、顧客の印象は大きく変わらず、本質的な価値が伝わらなければ意味がありません。

むしろ、「見た目だけ変わったが、中身は同じ」と感じられれば、信頼を失うリスクもあります。

回避策:

ロゴやコピーは「ブランドの設計思想を表現する手段」にすぎません。まずはブランドとしての提供価値や顧客との関係性を定義し、それを伝える方法としてVIを設計するという順番を守ることが重要です。

社内と顧客のズレが起きる原因とは?

もう一つ多いのが、「社内で考えるブランドイメージ」と「顧客が実際に感じているブランド体験」が食い違うケースです。

たとえば、企業側は「親しみやすさ」をアピールしていても、実際の接客が無愛想だったり、Webサイトのトーンが堅すぎたりすれば、顧客は違和感を覚え、ブランドへの信頼を失います。

このズレは、ブランドの社内浸透が不十分であることが主な原因です。

「現場任せ」「デザイナー任せ」「広報だけが知っている」状態では、一貫性は保てません。

回避策:

ブランドの定義は社内全体で共有し、誰もが「ブランドとしてどうあるべきか」を理解して行動できるようにすること。特に、顧客と直接接する部署(営業・カスタマーサポートなど)には、重点的なインナーブランディングが必要です。

このような失敗を防ぐには、“ブランド=企業文化と体験の一貫性”であることを理解することが大切です。見た目や表面的なメッセージだけでなく、顧客接点すべてにブランドが息づいていること。それが本質的なブランディングといえます。

まとめ|ブランディングとマーケティングの違いを理解し、実践につなげよう

ここまで、「ブランディング」と「マーケティング」の違いや関係性、ブランディングを進める手順、成功のポイントや失敗例までを包括的に解説してきました。

改めて整理すると、

- ブランディングは“価値を設計し、顧客の頭の中に印象づける活動”

- マーケティングは“その価値を適切な手段で届ける活動”

というように、役割は明確に異なります。どちらか一方だけでは不十分であり、ブランディングとマーケティングを連携させてこそ、はじめて強いブランドが育ち、継続的な売上と信頼が築かれます。

また、ブランディングはロゴやスローガンを整えるだけではなく、価値の定義・体験設計・社内浸透・継続的な運用まで含めた“企業の姿勢”そのものです。

ブランディングは一度作って終わるものではなく、顧客との関係を育て続ける活動です。変化の激しい時代だからこそ、自社の価値を再定義し、それを丁寧に伝えていく姿勢がより一層求められています。

本記事をきっかけに、ブランディングとマーケティングを正しく理解し、自社の成長につながる一歩を踏み出していただければ幸いです。