お疲れ様です。今日は中小企業がマーケティングを実践すれば日本は元気になるって話をしていきたいと思います。皆様もご存じの通り、日本の中小企業は国内経済の重要な柱として数多くの雇用を生み出し、地域社会を支えています。

しかし、近年の円安や物価高の影響により、多くの中小企業が厳しい状況に直面しています。さらに、グローバル競争の激化と技術革新の波に対応するためのリソース不足も、中小企業にとって大きな課題となっています。

そこで今回は、日本の中小企業が抱えている課題の解決策として、マーケティングを強化する重要性について話していきたいと思いますので、是非最後までご覧ください。

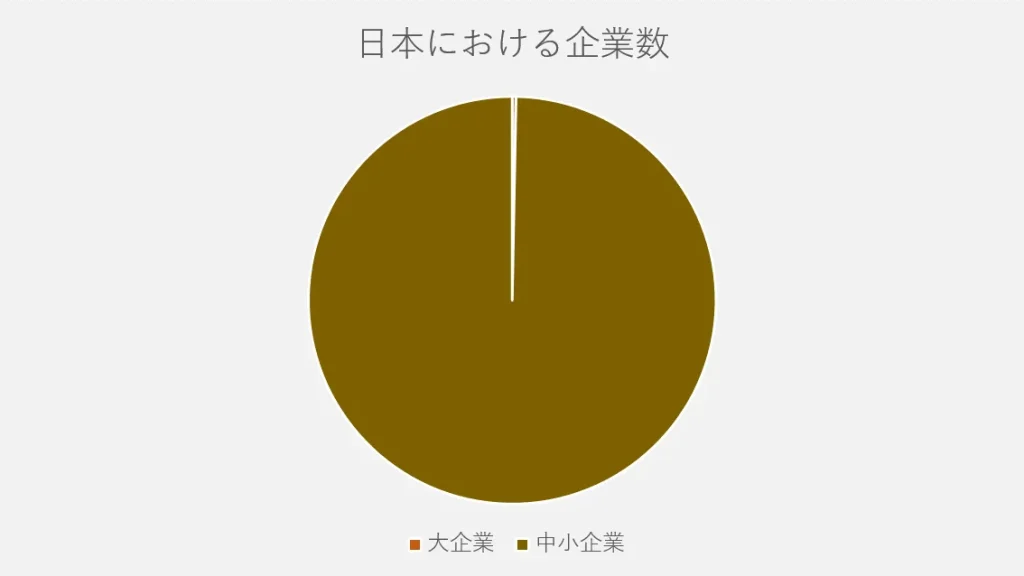

日本における中小企業の重要性

日本の中小企業は、経済において重要な役割を担っています。その事はこのグラフを見ても一目瞭然です。日本には数多くの中小企業が存在していますが、中小企業はなんと国内全企業数の99%以上を占めているのです。

さらに、中小企業は全雇用の約70%を占めており、日本で働くサラリーマンの半数以上は中小企業勤務なのです。また、中小企業は国内総生産(GDP)の約50%を占めており、日本の経済を支える重要な役割を担っています。

このように、日本の中小企業は、国内経済の基盤を支え、地域社会の発展に大きく寄与しています。雇用創出などの多くの役割を果たしており、その存在は極めて重要です。

中小企業を取り巻く環境

デフレ経済の影響

日本経済は長年にわたるデフレの影響を受けており、中小企業も例外ではありません。デフレ経済下では、商品やサービスの価格が下落し続けるため、企業は利益を確保するためにコスト削減を余儀なくされます。これにより、従業員の賃金が抑制され、消費の低迷を招くという悪循環に陥っています。この状況では、価格を上げることが難しく、企業の収益性が低下する一方です。

円安と物価高の現状

近年の円安傾向とそれに伴う物価高も、中小企業にとって大きな課題となっています。輸入原材料やエネルギーコストが上昇し、企業の運営コストが増加しています。しかし、前述のように価格転嫁が難しいため、多くの企業が利益圧迫を受けています。特に、輸入依存度の高い製造業や、小売業においては、仕入れコストの増加が深刻な問題となっています。

グローバル競争の激化

グローバル化が進む中で、国内市場だけでなく国際市場でも競争が激化しています。日本の中小企業は、価格競争力や技術力で優位に立つための戦略を練る必要があります。しかし、多くの中小企業は資金やリソースが限られているため、グローバル市場での競争に対応することが難しい状況です。また、知的財産権の保護や国際規格への対応など、国際取引における課題も多く存在します。

技術革新とデジタル化の波

技術革新とデジタル化の進展は、中小企業にとって大きなチャンスである一方、適応が遅れると競争力を失うリスクもあります。IoT、AI、ビッグデータなどの新技術を活用することで、生産性の向上や新しいビジネスモデルの構築が可能です。しかし、これらの技術を導入するには、初期投資が必要であり、中小企業にとっては大きな負担となります。さらに、技術を使いこなすための人材確保や教育も課題です。

変化する消費者ニーズ

消費者の価値観や購買行動も急速に変化しており、中小企業はこれに対応する必要があります。特に、環境への配慮やサステナビリティを重視する消費者が増えているため、企業は環境に優しい商品やサービスの提供を求められています。また、オンラインショッピングの普及により、デジタルマーケティングやeコマースの活用が不可欠となっています。

人材不足と労働環境の課題

日本の少子高齢化に伴い、労働力不足が深刻化しています。中小企業は大企業に比べて給与や福利厚生で劣る場合が多く、優秀な人材の確保が難しくなっています。これにより、企業の成長が制約されるだけでなく、業務の効率化や技術革新の推進も遅れる可能性があります。また、過重労働や劣悪な労働環境が問題となり、従業員の離職率が高まるリスクもあります。

日本の中小企業を取り巻く環境は、デフレ経済、円安と物価高、グローバル競争の激化、技術革新とデジタル化の波、変化する消費者ニーズ、人材不足と労働環境の課題といった多岐にわたる問題に直面しています。これらの課題を乗り越えるためには、効果的なマーケティング戦略を実装し、企業の競争力を高めることが重要です。

中小企業の課題

日本の中小企業は、多岐にわたる課題に直面しています。これらの課題を乗り越えなければ、持続可能な成長を実現することは難しいでしょう。以下に、中小企業が直面する主要な課題を詳しく説明します。

利益率の低さと生産性の課題

中小企業の多くは、低い利益率に苦しんでいます。価格競争が激化する中で、コスト削減が限界に達しているため、十分な利益を確保するのが難しくなっています。特に、製造業では古い設備の使用や効率の悪い生産プロセスが生産性向上の妨げとなっています。これにより、企業は利益率の低下と共に、さらなるコスト削減の圧力に直面しています。

生産性の向上は、企業の競争力を高めるために不可欠です。デジタル技術の導入やプロセスの最適化を図ることで、生産性を向上させることが求められます。しかし、これには初期投資が必要であり、中小企業にとっては大きな負担となります。

資金調達の難しさ

中小企業は、資金調達においても多くの困難を抱えています。大企業に比べて信用力が低いため、金融機関からの融資を受けにくいという現実があります。これにより、新しい設備の導入や事業拡大のための資金が不足し、成長の機会を逃すことが多いです。

資金調達の難しさを解決するためには、政府の支援制度やクラウドファンディングの活用が考えられます。これにより、中小企業は必要な資金を確保し、成長戦略を実行することができます。

顧客離れのリスクと価格転嫁の難しさ

中小企業は、顧客離れのリスクにも直面しています。価格競争が激化する中で、顧客がより安価な商品やサービスに流れることが多くなっています。これに対して、価格を引き上げることが難しく、結果として利益が圧迫されるという悪循環に陥っています。

価格転嫁の難しさを解決するためには、価値提供を強化し、顧客に対して高い付加価値を提供することが重要です。例えば、品質の向上やアフターサービスの充実を図ることで、顧客満足度を高め、価格上昇に対する抵抗感を減らすことができます。

人材不足と労働環境の課題

日本の少子高齢化に伴い、労働力不足が深刻化しています。中小企業は、大企業に比べて給与や福利厚生で劣る場合が多く、優秀な人材の確保が難しくなっています。これにより、企業の成長が制約されるだけでなく、業務の効率化や技術革新の推進も遅れる可能性があります。

労働環境の改善も重要な課題です。過重労働や劣悪な労働環境が問題となり、従業員の離職率が高まるリスクがあります。これに対して、働きやすい環境を整備し、従業員の満足度を高めることが必要です。例えば、柔軟な勤務体制の導入や、キャリアアップの機会を提供することで、従業員の定着率を向上させることができます。

デジタル化の遅れ

デジタル化の遅れも中小企業の大きな課題です。デジタル技術を活用することで、生産性の向上や業務の効率化が図れますが、多くの中小企業はデジタル技術の導入が遅れています。これは、初期投資の高さや専門知識の不足が原因です。

デジタル化を推進するためには、政府や自治体の支援を活用することが重要です。また、デジタル技術に関する教育やトレーニングを提供し、企業内部でのデジタル化推進力を高めることが求められます。

そもそもマーケティングとは?

マーケティングとは、一言で言えば「売れる仕組みを作ること」です。企業が商品やサービスを効果的に販売するための体系的なプロセスであり、その活動は多岐にわたります。ここでは、マーケティングの基本的な概念とその具体的な手法について詳しく説明します。

環境調査

マーケティングの第一歩は、外部環境と内部環境の調査です。環境調査は、市場の動向、競合の状況、消費者のニーズや嗜好を把握するための活動です。これには、以下の要素が含まれます。

- 市場調査: 市場の規模、成長率、トレンドを分析します。これにより、企業は自社の製品がどのように受け入れられるかを予測できます。

- 競合分析: 競合他社の強みや弱みを把握し、自社の競争優位性を見つけるための分析です。競合の価格設定、プロモーション戦略、顧客サービスなどを調査します。

- 消費者調査: 消費者のニーズ、嗜好、購買行動を理解するための調査です。アンケート、インタビュー、フォーカスグループなどの手法を用いてデータを収集します。

STP分析

STP分析は、Segmentation(市場の細分化)、Targeting(ターゲット市場の選定)、Positioning(ポジショニング)の頭文字を取ったものです。この分析を通じて、企業は自社の商品やサービスをどのように市場に位置付けるかを決定します。

- Segmentation(市場の細分化): 市場を異なる顧客グループに分けるプロセスです。地理的、人口統計的、心理的、行動的な基準に基づいてセグメントを作成します。

- Targeting(ターゲット市場の選定): 各セグメントの魅力度を評価し、最も適切なターゲット市場を選定します。選定基準には市場の規模、成長可能性、競争状況などが含まれます。

- Positioning(ポジショニング): 選定したターゲット市場に対して、どのように自社の製品やサービスを位置付けるかを決定します。顧客に伝えたい価値や差別化ポイントを明確にし、ブランドのポジショニングを行います。

4P(マーケティングミックス)

マーケティングミックスは、Product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(プロモーション)の4つの要素から構成されます。これらの要素を効果的に組み合わせることで、ターゲット市場に対して最適なマーケティング戦略を実行します。

- Product(製品): 顧客のニーズを満たす製品やサービスを開発します。製品の特徴、品質、デザイン、ブランドなどが含まれます。

- Price(価格): 製品やサービスの価格を設定します。価格設定は、コスト、需要、競争、ターゲット市場の支払い意欲などを考慮して行います。

- Place(流通): 製品やサービスを顧客に届けるための流通チャネルを決定します。小売店、オンラインショップ、直接販売など、最適な流通戦略を選びます。

- Promotion(プロモーション): 製品やサービスを顧客に知らせ、購買意欲を高めるためのプロモーション活動です。広告、販売促進、パブリシティ、パーソナルセリングなどが含まれます。

マーケティングは、企業が顧客のニーズを理解し、適切な商品やサービスを提供するための総合的な活動です。環境調査、STP分析、4Pといった手法を駆使して、売れる仕組みを作り上げることがマーケティングの本質です。これにより、企業は市場での競争力を高め、持続的な成長を実現することができます。

マーケティングの重要性

中小企業が抱える様々な課題を解決するためには、マーケティングの実装が不可欠です。マーケティングは単なる販売促進の手段ではなく、企業全体の成長戦略を支える重要な要素です。ここでは、中小企業がマーケティングを実装することの重要性について詳しく解説します。

中小企業の課題解決に繋がるマーケティング

顧客を引き付ける力

マーケティングの基本は、顧客のニーズを深く理解し、それに応じた商品やサービスを提供することです。これにより、顧客満足度が向上し、リピーターを増やすことができます。例えば、顧客アンケートや市場調査を通じて得たデータを基に商品を改良したり、新サービスを導入したりすることで、顧客の期待に応えることができます。

売上アップ

マーケティングを通じて、効果的な価格設定やプロモーションを行うことで、売上を増やすことができます。例えば、ターゲット市場に合わせた価格戦略を策定し、季節ごとのセールやプロモーションキャンペーンを展開することで、販売機会を最大化できます。適切なプロモーション戦略を実行することで、新規顧客の獲得と既存顧客の維持が可能になります。

新しい市場への参入

マーケティングの力を借りて、新しい市場に参入し、ビジネスの幅を広げることができます。例えば、インターネットを活用したオンライン販売や、海外市場への輸出などが挙げられます。これにより、国内市場の限界を超え、より広範な顧客層にリーチすることが可能となります。特に、デジタルマーケティングを活用することで、低コストで効果的に新市場を開拓できます。

ブランド力の向上

マーケティングは、ブランド力を高めるための重要なツールでもあります。顧客に信頼されるブランドを作り上げることで、競争力を高めることができます。ブランド力が強化されると、顧客は価格よりも品質や価値を重視するようになり、価格競争から脱却することができます。例えば、一貫したブランドメッセージを発信し、高品質な商品やサービスを提供することで、ブランドロイヤリティを築くことができます。

マーケティングの具体的な効果

顧客ロイヤリティの向上

マーケティングを実装することで、顧客ロイヤリティを向上させることができます。顧客ロイヤリティが高まると、リピーターが増え、安定した売上が確保できます。例えば、ポイントプログラムやメンバーシップ制度を導入することで、顧客のロイヤリティを高めることができます。また、定期的なコミュニケーションを通じて、顧客との関係を強化することも重要です。

競合との差別化

マーケティングを通じて、競合他社との差別化を図ることができます。独自の価値提案や強みを明確にすることで、競争優位性を確保できます。例えば、ユニークな製品特徴や優れたカスタマーサービスを強調することで、他社との差別化を図ることができます。これにより、価格競争に巻き込まれることなく、自社の価値を顧客に伝えることができます。

顧客満足度の向上

マーケティングを実装することで、顧客満足度を向上させることができます。顧客のニーズやフィードバックを基に商品やサービスを改善することで、顧客満足度が向上し、リピート購入が増えます。例えば、顧客の声を反映した商品改良や、迅速かつ丁寧なカスタマーサポートを提供することで、顧客満足度を高めることができます。

中小企業が直面する課題を解決し、持続的な成長を実現するためには、マーケティングの実装が不可欠です。マーケティングを通じて、顧客を引き付け、売上を増やし、新しい市場に参入し、ブランド力を向上させることができます。これにより、競争力を強化し、長期的な成功を収めることが可能となります。

マーケティングを実装した中小企業の実例

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)は、かつて経営難に直面していましたが、マーケティング戦略の転換により、見事なV字回復を遂げました。この成功は、多くの中小企業にも参考となるものです。以下に、USJがどのようにしてマーケティング戦略を実行し、成功を収めたかの具体的な事例を紹介します。

経営難からの脱却

USJは開園当初から数年間は順調でしたが、その後来場者数が減少し、経営危機に直面しました。2010年、森岡毅氏がマーケティング担当としてUSJに加わり、劇的な変革をもたらしました。彼の戦略は、徹底した顧客視点に基づくものでした。

顧客視点の徹底

森岡氏は、「売れる仕組みを作る」ために、顧客が求める価値を徹底的に分析しました。以下の具体的な施策がその成功を支えました。

ハロウィン・ホラー・ナイトの成功

森岡氏は、ハロウィンの時期に「ハロウィン・ホラー・ナイト」を導入しました。ゾンビの衣装を着たスタッフがパーク内を徘徊するこのイベントは、新しい設備投資をほとんど必要とせず、低コストで実施可能でした。ターゲットとなる若い女性を中心に、大きな反響を得て、集客に成功しました。

ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド~バックドロップ~

元々あったジェットコースターを後ろ向きに走らせる「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド~バックドロップ~」は、既存のリソースを最大限に活用した施策でした。前向きに走るのが普通とされるジェットコースターを逆に走らせるというアイデアは斬新で、多くの来場者を引き付けました。このアトラクションは、日本記録となる「9時間40分待ち」を記録するほどの人気となりました。

ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター

森岡氏は、ハリー・ポッターの世界を再現した「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」を導入しました。このエリアは、総費用450億円をかけて設置され、世界中のファンを引き付けました。結果として、来場者数は劇的に増加し、USJの認知度とブランド力を大きく向上させました。

USJの成功事例は、マーケティングの力が企業の運命を大きく変えることを示しています。顧客視点に立ち、徹底した市場分析と戦略的な施策を実行することで、経営難から劇的な回復を遂げることができました。このような成功は、中小企業にも応用可能であり、マーケティングを効果的に活用することで、競争力を高めることができます。

中小企業におすすめのマーケティング手法の紹介

中小企業が効果的にマーケティングを実践するためには、実行可能なフレームワークを活用することが重要です。ここでは、具体的な手段については他のリソースを参考にしつつ、特に中小企業が実践できるマーケティングのフレームワークについて詳しく説明します。

STP(セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング)

セグメンテーション(Segmentation)

市場を異なるセグメントに分けることで、顧客のニーズや特性に応じたマーケティング戦略を立てることができます。セグメンテーションには以下の基準があります:

- 地理的基準: 地域、都市、気候など

- 人口統計的基準: 年齢、性別、収入、職業など

- 心理的基準: 生活スタイル、価値観、パーソナリティなど

- 行動基準: 購買行動、使用頻度、ブランドロイヤルティなど

ターゲティング(Targeting)

セグメント化された市場の中から、自社にとって最も価値のあるターゲットセグメントを選定します。選定基準としては、セグメントの規模、成長可能性、競争状況、自社の強みとの適合性などがあります。

ポジショニング(Positioning)

ターゲットセグメントに対して、どのように自社の製品やサービスを位置付けるかを決定します。顧客が自社の商品を他社と差別化して認識できるように、独自の価値提案を明確にします。

4P(マーケティングミックス)

プロダクト(Product)

製品やサービスの開発において、顧客のニーズや期待に応えることが重要です。製品の特徴、品質、デザイン、ブランドなどを顧客の視点から考慮します。

プライス(Price)

価格設定は、企業の収益性に直結する重要な要素です。価格設定には、コスト、需要、競争環境、ターゲット市場の価格感度を考慮します。

プレイス(Place)

製品やサービスを顧客に届けるための流通チャネルを決定します。適切な流通チャネルを選定することで、顧客が商品を購入しやすくなります。

プロモーション(Promotion)

製品やサービスの認知度を高め、購買意欲を喚起するためのプロモーション活動を計画します。広告、販売促進、パブリシティ、パーソナルセリングなど、多様な手法を組み合わせて効果的なプロモーションを実施します。

カスタマージャーニーマップ

顧客の購買プロセスの理解

カスタマージャーニーマップは、顧客が購入を決定するまでのプロセスを視覚的に示したもので、各段階での顧客のニーズや期待を理解するためのツールです。典型的な購買プロセスには以下の段階があります:

- 認知: 顧客が製品やサービスの存在を知る段階

- 興味: 顧客が製品やサービスに興味を持ち、さらに情報を収集する段階

- 検討: 顧客が複数の選択肢を比較し、購入を検討する段階

- 購入: 顧客が最終的に購入を決定する段階

- リピート: 顧客が満足し、再度購入する段階

各段階での戦略

各段階での顧客のニーズに応じた戦略を立てることが重要です。例えば、認知段階では広告やSNSを活用して広く情報を発信し、興味段階では詳細な製品情報やレビューを提供します。検討段階では、比較表やデモンストレーションを行い、購入段階では簡便な購入プロセスとアフターサービスを充実させます。リピート段階では、ロイヤリティプログラムやフォローアップコミュニケーションを行い、顧客満足度を高めます。

SWOT分析

強み(Strengths)

自社の強みを把握し、どのように競争優位を築けるかを分析します。例えば、技術力やブランド力、優れた顧客サービスなどが強みに該当します。

弱み(Weaknesses)

自社の弱みを把握し、改善策を検討します。例えば、リソース不足や市場認知度の低さなどが弱みに該当します。

機会(Opportunities)

市場環境やトレンドを分析し、自社にとっての機会を見つけ出します。例えば、新しい市場の開拓や技術革新などが機会に該当します。

脅威(Threats)

市場環境や競争状況を分析し、自社にとっての脅威を特定します。例えば、競合の進出や経済状況の変化などが脅威に該当します。

以上のフレームワークを活用することで、中小企業は効果的なマーケティング戦略を構築し、持続的な成長を実現することが可能です。具体的な手段については他のリソースを参考にしつつ、これらのフレームワークを実践することで、マーケティングの力を最大限に活用しましょう。

リソースの足りない中小企業ではどうすればマーケティングを実装できるのか?

中小企業は限られたリソースの中で、効果的なマーケティングを実装する必要があります。リソースが不足している場合でも、工夫次第でマーケティング戦略を実行し、成功に導くことは可能です。以下に、中小企業がリソース不足を克服し、マーケティングを実装するための具体的な方法を紹介します。

外部リソースの活用

マーケティングエージェンシーの利用

マーケティングエージェンシーを利用することで、専門的な知識と経験を持つプロフェッショナルからサポートを受けることができます。エージェンシーは、戦略策定から実行まで一貫したサポートを提供してくれるため、内部リソースを節約しながらも高品質なマーケティング活動を実施することができます。

フリーランスマーケターの活用

フリーランスマーケターを活用することも一つの方法です。特定のプロジェクトや期間限定でマーケティング専門家を雇うことで、コストを抑えながらも効果的なマーケティングを実施できます。Freelancer.comやUpworkなどのプラットフォームを活用して、適切なフリーランサーを見つけることができます。

助成金や補助金の活用

政府の中小企業支援プログラムの紹介

政府や自治体は、中小企業向けに様々な助成金や補助金を提供しています。これらのプログラムを活用することで、マーケティング活動に必要な資金を確保することができます。例えば、中小企業庁が提供する「小規模事業者持続化補助金」や「IT導入補助金」などがあります。これらのプログラムを活用し、デジタルマーケティングツールの導入や市場調査費用を賄うことができます。

地方自治体の支援プログラム

地方自治体も、地域の中小企業を支援するための独自の助成金や補助金を提供しています。地元の商工会議所や経済団体に問い合わせることで、利用可能な支援プログラムについての情報を得ることができます。これにより、地域密着型のマーケティング活動を展開するための資金を確保できます。

社内リソースの効率化

社員のマーケティングスキル向上

社内のリソースを最大限に活用するために、社員のマーケティングスキルを向上させることが重要です。社員に対してマーケティングに関する研修やセミナーを受講させることで、内部リソースを強化し、効果的なマーケティング活動を実行できるようになります。オンラインコースや専門書籍を活用して、社員のスキルアップを図りましょう。

自動化ツールの導入

マーケティング業務を効率化するために、自動化ツールを導入することも有効です。例えば、メールマーケティングツールやSNS管理ツールを使用することで、日常的なマーケティング業務を自動化し、時間と労力を節約することができます。また、データ分析ツールを導入することで、マーケティングキャンペーンの効果をリアルタイムで把握し、迅速に改善策を講じることができます。

パートナーシップの活用

他企業との協業

他の中小企業や大企業との協業を通じて、マーケティングリソースを共有することができます。例えば、異業種間でのクロスプロモーションや共同マーケティングキャンペーンを実施することで、リソースを節約しながらも効果的なマーケティング活動を展開することが可能です。また、ビジネスマッチングイベントや産業クラスターを活用して、協業先を見つけることも一つの方法です。

インフルエンサーマーケティング

インフルエンサーと提携することで、短期間で多くのターゲットオーディエンスにリーチすることができます。インフルエンサーは既に多くのフォロワーを持っており、その影響力を利用することで、コストを抑えつつ効果的なマーケティングを実施することができます。特に、SNSを活用したプロモーションが効果的です。

リソースの足りない中小企業でも、工夫次第で効果的なマーケティングを実装することができます。外部リソースの活用、助成金や補助金の利用、社内リソースの効率化、パートナーシップの活用など、多岐にわたる手法を組み合わせることで、限られたリソースでも高い成果を上げることが可能です。

まとめ

日本の中小企業は、経済の基盤を支える重要な存在であり、多くの雇用を創出し、地域社会に貢献しています。しかし、デフレ経済や円安、物価高、グローバル競争の激化といった複雑な環境の中で、多くの課題に直面しています。これらの課題を解決し、持続的な成長を実現するためには、マーケティングの実装が不可欠です。

マーケティングを実装することの重要性は、単なる販売促進に留まりません。マーケティングは、顧客のニーズを正確に把握し、それに応じた商品やサービスを提供するための戦略的なアプローチです。これにより、顧客を引き付け、売上を増やし、新しい市場への参入を図ることができます。また、ブランド力を高めることで、競争力を強化し、価格競争からの脱却を目指すことも可能です。

具体的には、適切な価格設定やプロモーション、顧客との良好な関係構築、競合との差別化、オンラインとオフラインの広告戦略、ブランドストーリーの構築といった手法を活用することで、多くの具体的な成果を得ることができます。さらに、マーケティングを実装した成功事例を参考にすることで、自社のマーケティング戦略を効果的に構築するヒントを得ることができます。

しかしながら、中小企業は限られたリソースの中でこれらの手法を実施する必要があります。外部リソースの活用、助成金や補助金の利用、社内リソースの効率化、パートナーシップの活用など、様々な方法を組み合わせることで、限られたリソースでも高い成果を上げることが可能です。

最後に、中小企業がマーケティングを実装することは、単なる戦術ではなく、企業の持続可能な成長を支える戦略的な選択です。これからの時代を見据え、効果的なマーケティング戦略を実行することで、中小企業は多くの課題を克服し、長期的な成功を収めることができるでしょう。