マーケティングにおいて「インサイト」という言葉を耳にしたことはあるけれど、

「なんとなくわかるけど、説明は難しい」

「結局インサイトって何を指しているの?」

と感じている方も多いのではないでしょうか。

インサイトとは、消費者自身もまだ言語化できていない「無意識の本音」や「潜在的な欲求」を指します。つまり、商品やサービスが「刺さる」理由の核心部分。企業の成功事例の多くは、このインサイトを的確に捉えた戦略設計によって実現されています。

本記事では、インサイトの意味・成功事例・見つけ方を、図解を交えながらわかりやすく解説いたします。さらに、インサイトとよく混同されがちな「ニーズ」や「ウォンツ」との違いも明確にしながら、マーケターやビジネスパーソンが今日から実践できる具体的な手法もご紹介します。

「売れる仕組みをつくる」ための最も本質的な力――

それが、マーケティングにおけるインサイトです。ぜひ最後までご覧ください。

マーケティングにおけるインサイトとは?

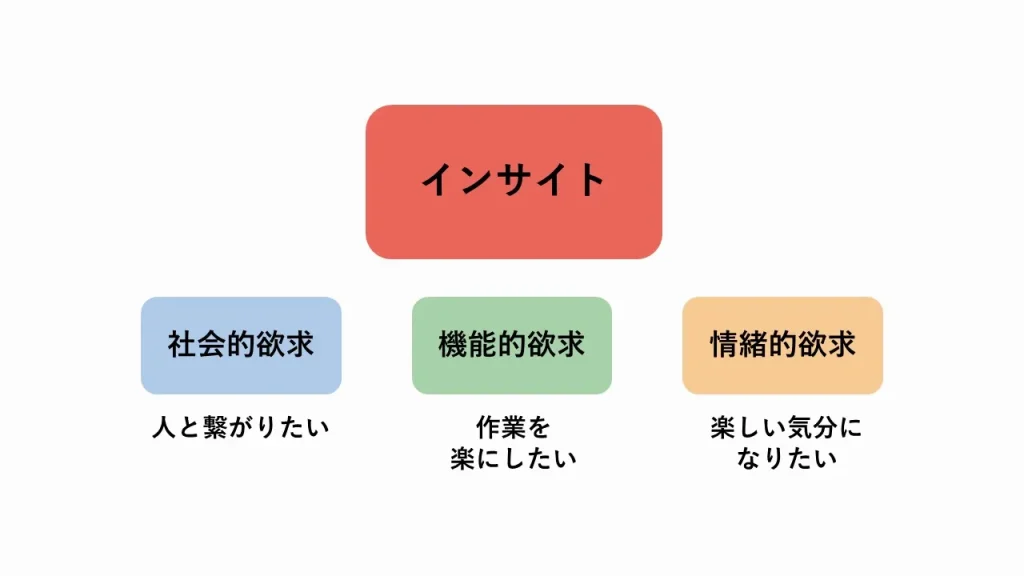

マーケティングにおける「インサイト」とは、**顧客の無意識にある“本当の動機”や“隠れた欲求”**のことを指します。インサイトは、単なるアンケート結果や定量データからは見えにくいものですが、的確に捉えることで、顧客の「なぜそれを選ぶのか」という深層心理を明らかにし、商品・サービスが選ばれる確率を格段に高めることができます。

インサイトの定義と意味

インサイトとは、「洞察」「本質を見抜く力」といった意味を持つ言葉で、マーケティングにおいては次のように定義されることが一般的です。

“顧客自身も気づいていない本当の欲求・行動の動機”

顕在ニーズに対して、インサイトは**潜在ニーズのさらに奥にある“感情的・無意識的な動因”**といえます。たとえば、以下のような違いがあります:

| 顧客の表面的な声(ニーズ) | 背景にある本音(インサイト) |

|---|---|

| 「持ち運びやすい水筒がほしい」 | 「いつも清潔にしておきたい。人目も気になる」 |

| 「肌にやさしい化粧品が使いたい」 | 「年齢による変化に不安を感じている」 |

このように、インサイトは「言葉にされていないけれど確かに存在している感情や欲求」にアクセスすることを意味します。

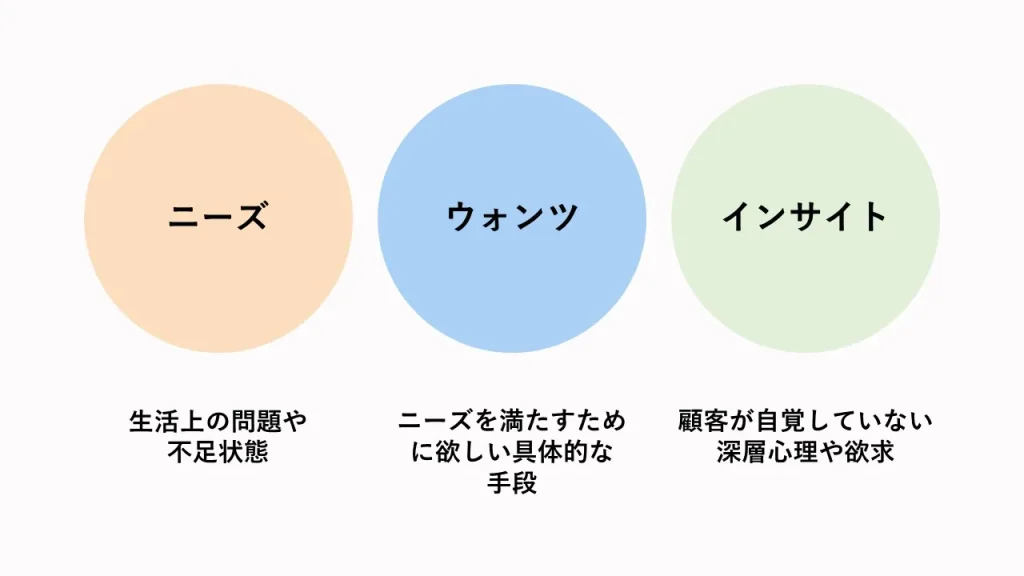

「ニーズ」「ウォンツ」との違い

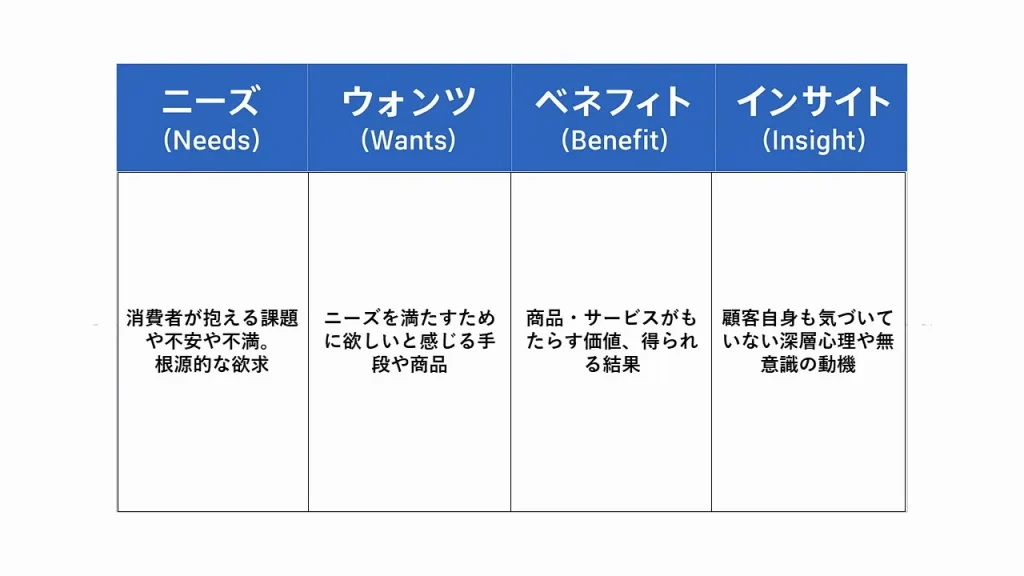

マーケティングの現場では、「インサイト」と「ニーズ」や「ウォンツ」が混同されがちですが、それぞれの違いは明確です。

- ニーズ(Needs): 生活上の問題や不足状態

- ウォンツ(Wants): そのニーズを満たすために欲しい具体的な手段

- インサイト(Insights): 顧客が自覚していない深層心理や欲求

インサイトは、マーケターが仮説と検証を繰り返す中で掘り当てるべき金脈とも言える存在です。

なぜインサイトが重要なのか

現代のマーケティングは、単に「商品を売る」ことよりも、「なぜその商品が“刺さる”のか」という理由を掘り下げることが求められています。その背景には、以下のような社会変化があります。

- 情報過多時代の到来

消費者はあらゆる選択肢にさらされ、比較検討の目が肥えています。だからこそ、表面的な機能訴求だけでは選ばれません。 - 差別化が難しくなった市場環境

機能・価格・デザインなどの差はすぐに真似されます。顧客の心に刺さる“理由”を持つことがブランドの生命線です。 - 感情で動く購買行動

数値では説明できない「なんとなく好き」「これが合いそう」といった感情の裏側には、必ずインサイトが存在しています。

つまり、マーケティングインサイトは「なぜ売れるのか」を言語化し、「どうすればもっと売れるか」に結びつける戦略設計の起点であり、ブランドの根幹を支える考え方なのです。

インサイトの成功事例

インサイトの力を活用することで、消費者の深層心理に訴えかけ、ブランドや商品に強い共感や支持を得ることができます。ここでは、日本国内外で高く評価されたマーケティング施策の中から、インサイトが鍵となった代表的な事例を3つご紹介いたします。

事例1|ダヴ「リアルビューティー」キャンペーン

画像引用元:Dove

ブランド:ユニリーバ / ダヴ(Dove)

キーワード:自己肯定感・ありのままの美しさ

● 背景と課題

化粧品・パーソナルケア市場では、理想的で完璧な女性像をモデルとする広告が主流でした。しかし、多くの女性はその理想像にプレッシャーや違和感を感じており、心の奥では「自分のありのままの美しさを受け入れたい」と願っていました。

● 発見されたインサイト

「本当は、誰かと比較せずに“ありのままの自分”を肯定したい。」

● 戦略と施策

プロのモデルではなく、一般の女性を起用し、「リアルビューティー(本当の美しさ)」をテーマにしたキャンペーンを展開。テレビCM、YouTube、Webコンテンツを連動させ、世界中で共感を呼びました。

● 結果

・売上向上

・ブランド好感度の向上

・社会的話題化と長期的支持の獲得

このキャンペーンは「共感型ブランディング」の先駆けとも言われており、インサイトの力を可視化した代表例です。

事例2|キリン 午後の紅茶「おいしい無糖」の再定義

画像引用元:午後の紅茶

ブランド:キリンビバレッジ

キーワード:無糖飲料×働く女性

● 背景と課題

「午後の紅茶 おいしい無糖」は、一見すると「砂糖が入っていない健康的な紅茶」ですが、発売当初は「味気ない」「薄い」などネガティブな印象を持たれがちでした。

● 発見されたインサイト

「仕事中でも“甘くないけどホッとできる紅茶”を飲みたい。」

● 戦略と施策

・オフィスで働く女性の声をもとに、「甘くない=味気ない」という既成概念を覆す新たな価値を再定義

・“がんばる女性を応援する”ブランドストーリーを展開

・表情の柔らかい女性を起用したCMで、強さとやさしさの両立を表現

● 結果

・ブランド再評価と売上回復

・無糖紅茶市場でのポジショニング確立

商品自体を変えずに「伝え方」を変えることで、インサイトに寄り添った価値訴求が可能であることを示した好例です。

これらの事例に共通するのは、表面的なニーズではなく、“深い共感”を呼び起こす感情に触れている点です。インサイトは、戦略を感情に根ざしたものに昇華させ、顧客の心に“残る”ブランド体験をつくり出すのです。

インサイトの見つけ方(ステップ解説)

インサイトは偶然のひらめきで得られるものではありません。顧客理解に基づいた仮説・検証の繰り返しの中で、初めて「これは響く」と感じられる洞察に辿り着くことができます。この章では、実際のマーケティング現場で使えるインサイト発見の3ステップを、順を追ってご紹介いたします。

ステップ1|顧客理解を深めるリサーチ

まず最初に必要なのは、徹底的な顧客理解です。表面的なデータだけではなく、「どうしてそう考えるのか」「どんな背景や価値観を持っているのか」まで掘り下げることが重要です。

● 有効なリサーチ手法の例:

- デプスインタビュー(1対1の深掘り対話)

例:「なぜそのブランドを選び続けているのか?」という問いを繰り返す。 - SNS・レビューの分析

日常的な言葉で書かれた投稿やレビューは、顧客の“無意識”が表れやすい。 - ペルソナ設計と共感マップ

属性だけでなく、思考・感情・動機を可視化する。

● ポイント:

“事実の奥にある感情”にフォーカスすること。

たとえば「安いから選んだ」という言葉の裏には、「節約しないと将来が不安」という感情が潜んでいるかもしれません。

ステップ2|カスタマージャーニーから洞察を抽出

次に行うのは、顧客が商品やサービスに出会ってから購入・使用・再訪問に至るまでの一連の流れ、いわゆるカスタマージャーニーの可視化です。

● 各フェーズで注目すべきポイント:

- 認知フェーズ: どんな課題意識や興味があるか?

- 比較・検討フェーズ: どんな不安や期待を持っているか?

- 購入・利用フェーズ: 何を決め手にしたか?満足・不満のポイントは?

- 共有・再購入フェーズ: 他人に伝えたくなる理由は?

● 活用フレームワーク:

- ジャーニーマップ(Journey Map)

ユーザーの行動と感情を時系列で可視化 - エモーショナルタッチポイントの抽出

「うれしい」「不安」「ストレス」など、感情の動きに注目する

● 目的:

顧客がどこで「共感」「違和感」「期待」を感じているのかを洗い出し、“潜在的な不満”や“意外な満足”にヒントを見つけることが、インサイト発見の糸口となります。

ステップ3|仮説→検証→深掘りのプロセス

インサイトは一度で見つかるものではありません。最初は仮説としての「これが理由かもしれない」という予想を立て、それを実際のデータやフィードバックで検証しながら精度を高めていく必要があります。

● 仮説立案のヒント:

- 「なぜそれを選んだのか?」を5回繰り返す「5 Whys」で根本原因に迫る

- 「○○なのに□□する」という矛盾点に注目する(例:高価なのに選ばれる理由)

● 検証方法の例:

- A/Bテストによるクリエイティブの反応比較

- インタビュー参加者の“反応”を観察(言葉よりも表情・沈黙が鍵になることも)

● 深掘りの視点:

「その感情の奥には、どんなストーリーがあるのか?」

たとえば「このブランドは信頼できる」という言葉の裏には、「以前、他社で嫌な思いをした」「対応が早くて安心できた」などの経験に基づく心理的動機が存在します。

ChatGPTでのインサイト発見も活用可能

最近では、生成AIを活用した「仮説の高速生成」や「ユーザー発言の感情分析」なども実用段階に入っています。特に、ChatGPTにペルソナ情報と発言ログを与えることで、潜在的な本音や行動傾向を言語化する支援が可能になります。

このように、「観察 → 分析 → 仮説 → 検証」の流れを繰り返すことで、初めてマーケティングインサイトは“発見”されます。表面的な数値分析ではなく、感情と文脈を読み取るマーケティングの力が問われる領域です。

インサイトと混同されがちな概念

マーケティングインサイトを正しく活用するためには、類似する用語や概念と混同しないことが重要です。とくに「ニーズ」「ウォンツ」「ベネフィット」などはしばしば誤解されやすく、それぞれの違いを明確に理解することで、より本質的な顧客理解につながります。

ニーズ・ウォンツ・ベネフィットとの違い

まずは、よく混同される3つの概念を整理してみましょう。

| 用語 | 意味(定義) | 具体例(冷暖房機器の場合) |

|---|---|---|

| ニーズ(Needs) | 顧客が抱える課題や不便、不満。根源的な欲求 | 「部屋が暑くて快適に過ごせない」 |

| ウォンツ(Wants) | ニーズを満たすために欲しいと感じる手段や商品 | 「エアコンが欲しい」「扇風機がいい」 |

| ベネフィット | 商品・サービスがもたらす価値、得られる結果 | 「省エネで電気代が安くなる」「快適さ」 |

| インサイト | 顧客自身も気づいていない深層心理や無意識の動機 | 「家族に心地よく過ごしてほしい」 |

つまり、**インサイトは顧客の“選択の裏にあるストーリー”や“感情的動機”に焦点を当てる概念です。単なるニーズやウォンツとは異なり、「なぜそれが欲しいのか」「どうしてそれが心に残るのか」という理由の奥にある“共感軸”**に踏み込む必要があります。

「なんとなく不満」に着目する視点の重要性

インサイトを発見する上で注目すべきは、顧客が明確に言葉にしていない**「なんとなくの不満」や「ちょっとした違和感」**です。こうした感情は、日常生活の中で埋もれやすいですが、マーケティング上の強力なヒントになることが多くあります。

● 例:

- 「他の商品と比べて不満があるわけじゃないけど、しっくりこない」

- 「使っていて悪くはないが、もっと自分に合うものがある気がする」

- 「こういうときに、なんで○○って感じるんだろう?」

こうした“微妙な違和感”は、アンケートでは拾いにくく、定量データでは見えません。しかし、それが商品開発や訴求ポイントの原点となる場合もあるのです。

● ヒントとなる質問例:

- なぜそれを選んだのか?

- 他に検討したものは何か?

- それを使ったとき、どんな気持ちになったか?

- 誰かにその商品をすすめるとしたら、どこを伝えるか?

インサイトは“言葉”ではなく“背景”に宿る

最後に強調しておきたいのは、インサイトは「表面的な言葉」には出てこないという点です。

たとえば顧客が「これ、コスパがいいから買った」と言ったとしても、その背景には「家計を管理している自分に安心感を与えてくれるから」「家族に責任を持ちたいから」といった感情があるかもしれません。

マーケターが見るべきはこの“背景”であり、言葉の背後にある文脈・生活・感情です。

インサイトとは、「表面的に見える声」のさらに奥にある、心の奥底で動いているエネルギーの正体です。それを捉えることで、マーケティングは単なる「機能訴求」から脱し、顧客の人生に寄り添う価値提案へと進化することができるのです。

マーケターがインサイトを活用するためのフレームワーク

マーケティングインサイトを“見つける”だけで終わらせてしまうのはもったいありません。重要なのは、そのインサイトを戦略や施策に落とし込み、顧客の共感を生むメッセージや体験へと昇華させることです。

ここでは、実際のマーケティング現場で活用されているインサイト活用のための代表的なフレームワークをご紹介いたします。

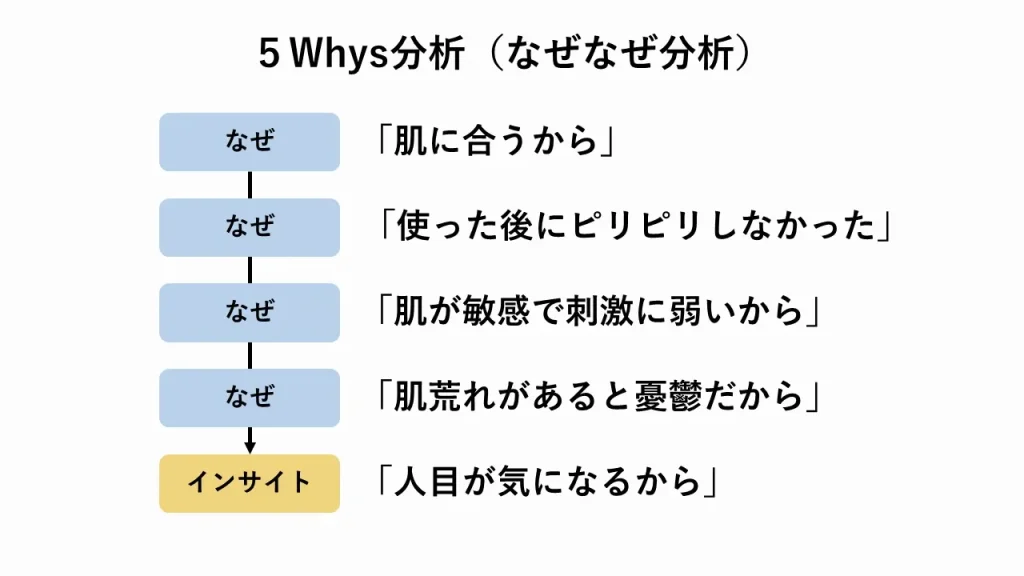

5Whys(なぜを5回繰り返す)

概要:

「なぜそれが選ばれるのか?」を5回繰り返して本質に迫る、トヨタ式問題解決手法として有名なフレームワークです。

● 具体例:

- Q1:なぜこのブランドの化粧品を選んだのか?

→「肌に合うから」 - Q2:なぜ肌に合うと感じたのか?

→「使ったあとにピリピリしなかった」 - Q3:なぜピリピリしないことが大事なのか?

→「肌が敏感で、刺激に弱いから」 - Q4:なぜ刺激に弱い肌を気にするのか?

→「肌荒れがあると外に出るのが憂うつだから」 - Q5:なぜ外に出るのが憂うつなのか?

→「人の目が気になるから」

→ インサイト:「“他人の視線”から自分を守りたい」という無意識の欲求

● ポイント:

表面的な「理由」から、“感情”や“自己認識”に至るまで掘り下げることが大切です。

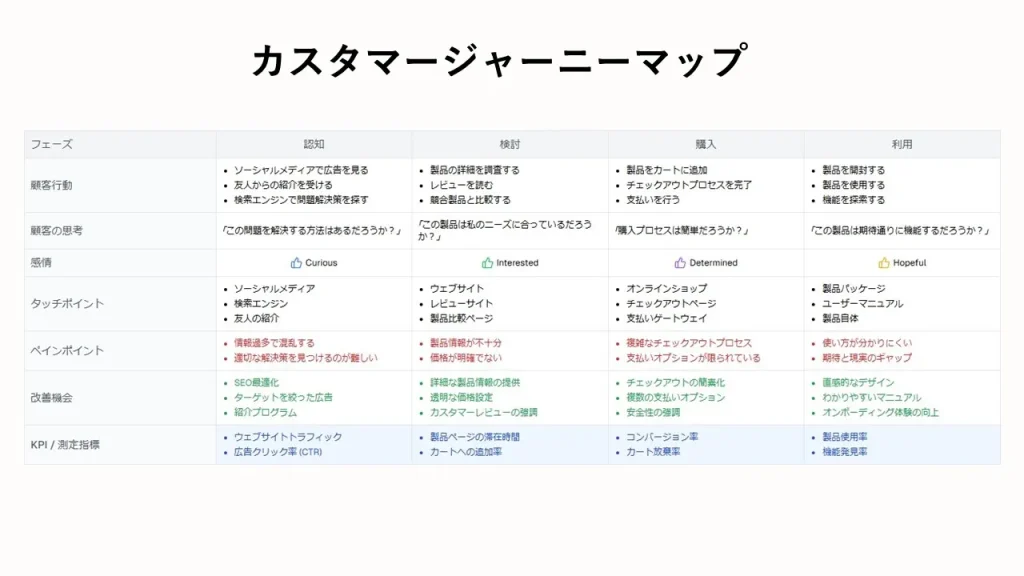

カスタマージャーニーマップ(Customer Journey Map)

概要:

顧客が商品やサービスに接触する一連の流れを時系列で可視化し、どこで何を感じているかを把握するためのマップ。

● 主な構成要素:

- フェーズ(認知→検討→購入→利用→共有)

- 行動(調べる/試す/相談する 等)

- タッチポイント(Webサイト/広告/店頭/接客)

- 感情(安心/不安/期待/不満 など)

● インサイト活用視点:

- 顧客が“迷っているタイミング”

- 顧客が“ストレスを感じる瞬間”

- 顧客が“ときめきを覚えるポイント”

→ こうした感情の起伏が、インサイト発見の宝庫となります。

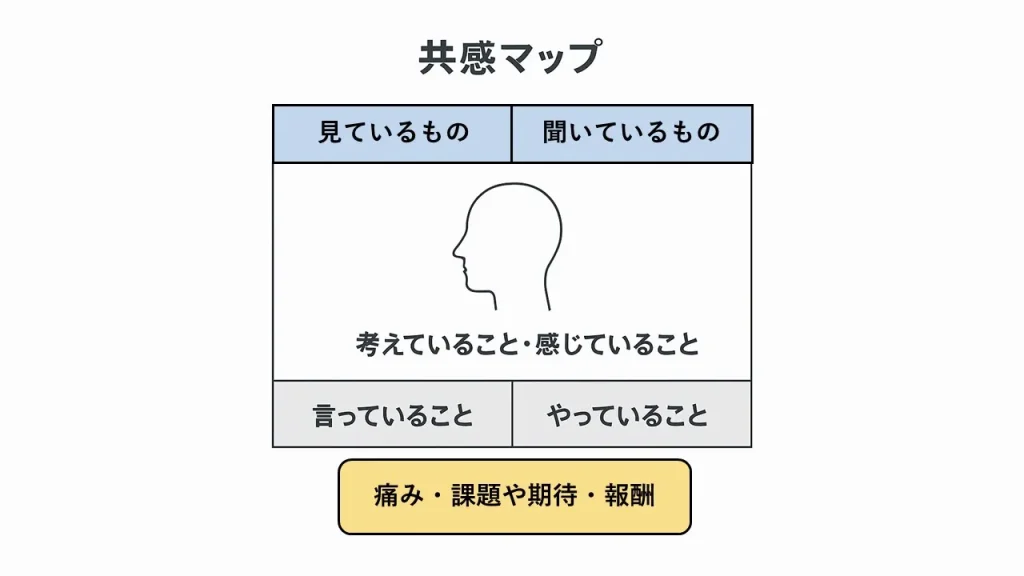

共感マップ(Empathy Map)

概要:

顧客の“内面”に焦点を当て、「見ていること」「聞いていること」「考えていること」「感じていること」を整理するフレームワーク。

● 6つの視点:

- 言っていること(Says)

- やっていること(Does)

- 見ているもの(Sees)

- 聞いているもの(Hears)

- 考えていること・感じていること(Thinks & Feels)

- 痛み・課題(Pains)や期待・報酬(Gains)

● インサイト活用視点:

「発言」ではなく、「感じていること」「本当は言っていないけれど思っていること」に注目することで、表面化していない感情や動機を明らかにできます。

【補足】フレームワークは“気づき”を構造化するための道具

フレームワークはあくまで思考の整理やチームでの共通理解を助けるためのツールです。インサイトの本質は数値ではなく、人間の感情やストーリーの中に存在するということを忘れてはなりません。

まとめ|インサイトを武器にする

マーケティングにおける“インサイト”は、単なる思いつきや感覚ではなく、顧客の無意識にある本音を可視化し、共感を軸にした戦略を構築するための核心的要素です。

これまで見てきたように、インサイトは以下の3つの要素によって価値を持ちます。

インサイトの本質的な価値

- 顧客が言葉にできない「本音」に触れられる

→ ニーズやウォンツのさらに奥にある“感情の起点”を捉えることが可能。 - 共感されるブランドや広告を設計できる

→ 表面的な訴求ではなく、心理的な“つながり”を生むマーケティングが実現。 - 競合が模倣できない差別化軸を築ける

→ 顧客理解に基づいた独自の提供価値により、価格競争から脱却。

今後の実践に向けたポイント

- 表面的なデータだけで判断しない

数値化されたアンケートやアクセスログだけでなく、実際の声・行動・文脈を拾うことが重要です。 - 日常的に顧客の声に耳を傾ける仕組みを持つ

インタビュー、レビュー分析、チャットログの活用など、リアルな“体温のある情報”からインサイトの兆しを探りましょう。 - 仮説→検証→深掘りのサイクルを継続する

インサイトは一度の発見で終わらず、継続的な顧客理解の中で進化していくものです。

最後に

インサイトを起点としたマーケティングは、売上を上げるためのテクニックというより、「顧客と本当に向き合う姿勢」そのものです。

モノが溢れ、機能や価格で差がつきにくくなった今だからこそ、“このブランドは自分をわかってくれている”という共感こそが選ばれる理由になります。

ぜひ、本記事を起点として、自社の商品やサービスに眠るインサイトを見つけ出し、それを武器に「売れる仕組み」を設計してください。