「なぜ売れないのか分からない」「競合と比べて自社の強みが見えない」「顧客のニーズが掴めない」

こうした悩みは、事業にマーケティングの視点が欠けていることが原因かもしれません。

そして、その解決の第一歩として有効なのが「3C分析」です。

3C分析は、マーケティング戦略を立てる際に欠かせないフレームワークの一つで、「Customer(顧客・市場)」「Company(自社)」「Competitor(競合)」の3つの視点からビジネス環境を整理し、自社にとって最適な打ち手を導き出すための手法です。

本記事では、マーケティング初心者の方でも迷わず実践できるように、

- 3C分析の基本的な考え方

- 構成要素と分析のポイント

- 実際の企業・業界の事例

- 自社に落とし込むためのヒント

を、分かりやすく解説していきます。

マーケティングの基礎を固めたい方、戦略に一貫性を持たせたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

無料配布中|3C分析が誰でもできる「実務テンプレート」

3C分析のフレームだけでは「で、どうするの?」で止まってしまう方へ。

このテンプレートは自社・競合・市場を1シートで整理できるだけでなく、戦略の方向性まで自然に導けるよう設計されています。会議・提案書・経営判断にもそのまま使えるプロ仕様です。

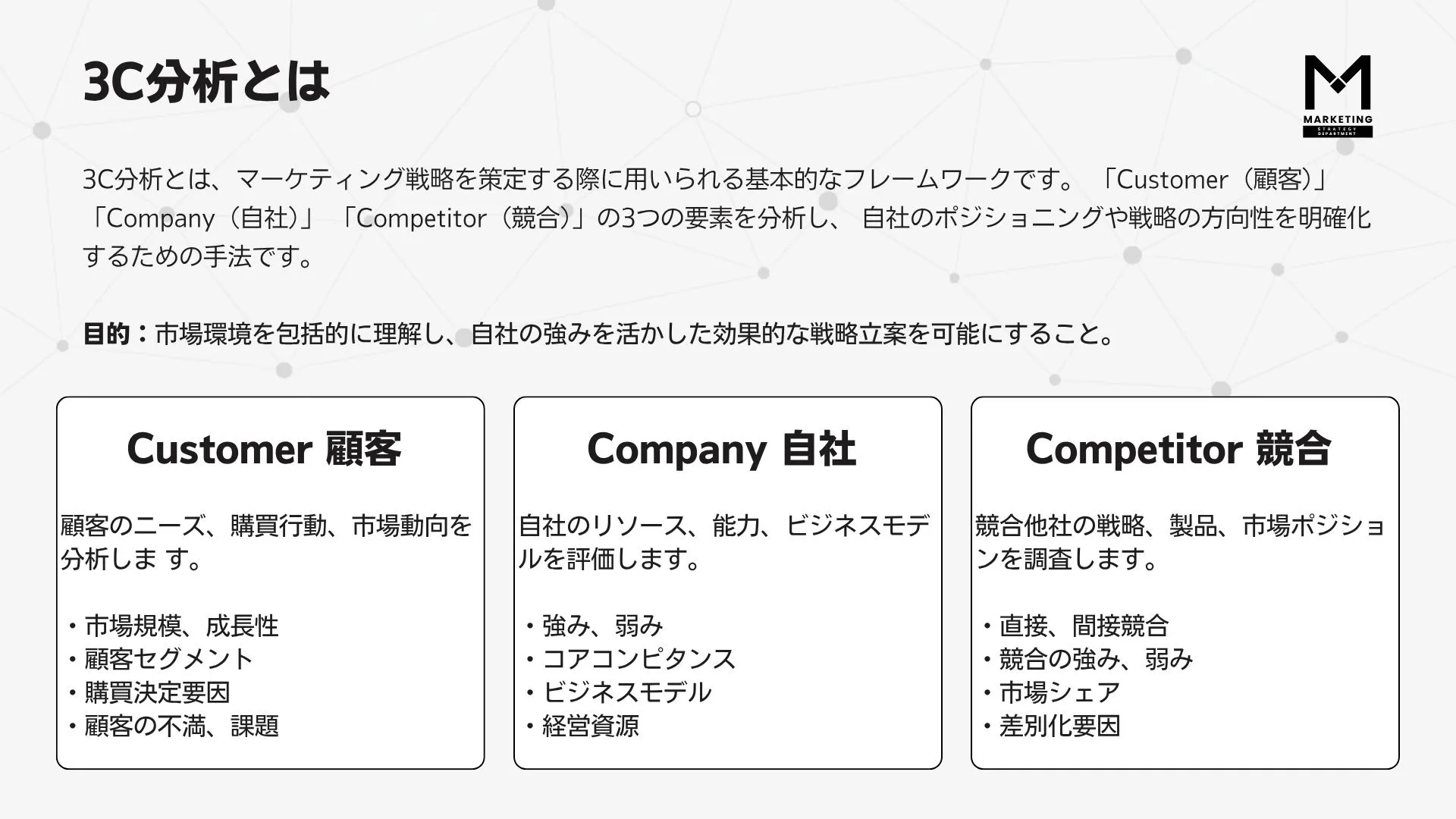

3C分析とは?【マーケティングの基本フレームワーク】

3C分析の定義と構成要素

3C分析とは、「Customer(市場・顧客)」「Company(自社)」「Competitor(競合)」という3つの観点から事業環境を分析し、成功のための戦略立案に役立てるフレームワークです。

米国の経営コンサルタント、大前研一氏によって提唱され、今日ではマーケティング戦略の基本として広く活用されています。

| 項目 | 分析対象の例 |

|---|---|

| Customer | 顧客ニーズ、消費者の行動、市場規模、トレンド |

| Company | 自社の強み・弱み、リソース、ブランド力 |

| Competitor | 競合他社の戦略、ポジショニング、シェア |

この3つの「C」はそれぞれが独立しているわけではなく、相互に関係し合っています。たとえば、顧客が求める価値を正確に捉えることができても、自社にその価値を提供する力がなければ意味がありません。また、競合との差別化が不十分な場合は、価格競争に陥るリスクも高まります。

3C分析はこのように、3つの観点のバランスを見ながら、自社にとって最適な市場ポジションを見つけるための分析手法です。

何のために3C分析を実施するのか?

3C分析の目的は、単なる「情報整理」にとどまりません。

このフレームワークを活用することで得られる最大の価値は、顧客に選ばれる理由(=競争優位性)を明確にすることにあります。

たとえば、以下のようなケースが考えられます。

- 市場にはニーズがあるが、競合がすでに強いポジションを築いている

- 自社の強みがあるが、その強みを必要とする顧客が見えていない

- 顧客ニーズに応えることはできるが、競合との差が曖昧で選ばれない

このような状況では、戦略の再設計が必要です。3C分析を実施することで、

- 狙うべき市場(Customer)

- 発揮すべき強み(Company)

- 勝つための差別化戦略(Competitor)

を整理し、「誰に・何を・どのように提供すべきか」というマーケティングの根幹を構築することが可能になります。

3C分析の構成要素と具体的な分析ポイント

3C分析を実施するうえで重要なのは、単に「情報を集める」ことではなく、その情報をもとに自社の戦略をどう最適化するかという視点を持つことです。

ここでは3つのCそれぞれについて、分析時に押さえるべきポイントを解説していきます。

①Customer(市場・顧客)

「Customer」は3C分析における最も重要な出発点です。

顧客が何を求めているのか、どう変化しているのかを把握しなければ、どんなに優れた商品やサービスでも売れません。

主な分析項目:

- 市場規模と成長性(市場の将来性はあるか)

- 顧客ニーズ・課題(なぜその商品やサービスが必要なのか)

- 購買行動(どこで、誰が、なぜ、どうやって買っているのか)

- セグメントごとの違い(年代・性別・地域による傾向)

- トレンドの変化(消費傾向、環境意識、デジタルシフト など)

具体例(食品業界):

食品業界では、「健康志向の高まり」や「時短調理ニーズ」など、消費者行動が大きく変化しています。

たとえば食品業界の3C分析事例では、こうしたニーズにいち早く対応した冷凍パスタが注目されています。

ポイント:まず「誰の」「どんな課題」を解決するかを定義することが重要です。顧客理解なしに戦略なし。

②Company(自社)

次に、自社が持つ資源や強み、ブランド力を客観的に見つめ直すことが必要です。

ここでは単に「うちの会社の強みは○○です」といった主観的な分析ではなく、市場ニーズとの関連性や競合との比較も含めて評価する視点が求められます。

主な分析項目:

- 事業内容・主力商品/サービスの特徴

- 自社の強み(技術力・ブランド・人材など)

- 売上構造と利益率

- 経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)

- 顧客との関係性(ロイヤルカスタマーの存在)

具体例(無印良品):

無印良品の3C分析では、「素材を生かすデザイン」「価格と品質のバランス」「店舗体験」などが自社の強みとして整理されています。これらは単なる特徴ではなく、顧客ニーズ(シンプル・品質志向)に合致している点がポイントです。

ポイント:Companyの強みは、単体で語るのではなく「顧客の価値」として成立しているかが鍵です。

③Competitor(競合)

最後に分析すべきは、「競合の存在」です。

市場において顧客が選択肢を持っている以上、自社の価値は相対的に決まります。競合の特徴を正確に捉え、自社との「差異」「優位性」「リスク」を明確にすることが必要です。

主な分析項目:

- 主要な競合企業の戦略や商品特性

- 市場シェアの分布

- 競合の強み・弱み

- 顧客評価(SNS・口コミ・レビュー)

- 自社と比較しての差別化要素

具体例(スターバックス):

スターバックスの3C分析では、競合であるドトールやタリーズとの差異として、「第三の場所(サードプレイス)」の提供や、ブランディング戦略の巧みさが挙げられます。単なるコーヒー販売ではなく、顧客体験そのものを商品として位置付けている点が競合優位性となっています。

ポイント:競合分析の目的は「勝つべき場所を見極めること」。無理にすべてで勝とうとしないことが戦略です。

3C分析のメリットと注意点

3C分析はシンプルなフレームワークでありながら、マーケティング戦略の構築において非常に強力な効果を発揮します。

一方で、正しく使わなければ「ただの情報整理」で終わってしまうリスクもあります。ここでは、3C分析のメリットと活用時の注意点を整理してご紹介します。

メリット①:戦略の方向性が明確になる

3C分析の最大の利点は、「自社はどこで戦うべきか」が見える化されることです。

市場(Customer)、自社(Company)、競合(Competitor)の3つの視点を俯瞰的に見ることで、以下のような戦略的意思決定が可能になります。

- 顧客ニーズに基づいた新商品の企画

- 競合との差別化を意識したブランド戦略

- 強みを最大限に活かした販売チャネルの設計

戦略が“思いつき”や“経験則”ではなく、論理的な裏付けに基づいたものに変わることで、社内の合意形成や実行力も高まります。

メリット②:チームでの共通認識が生まれる

マーケティングや経営における失敗の多くは、「認識のズレ」が原因です。

たとえば、営業部門は「価格が高い」と言い、商品企画は「ニーズは満たしている」と主張し、経営層は「広告が足りない」と判断する。このようにバラバラの視点で施策を打っても、結果はついてきません。

3C分析はシンプルで汎用性が高いため、部門横断で議論する共通言語として活用できます。

特に経営層・マーケティング担当・営業部門が同じ分析を共有することで、課題の本質にスピーディーにアプローチできるようになります。

メリット③:他の分析手法と組み合わせやすい

3C分析は独立したフレームワークですが、SWOT分析や4P、STP分析など他のフレームワークと組み合わせることで、さらに深い戦略設計が可能になります。

たとえば:

- 3C分析で戦う市場を決めた後に、STPでターゲットを明確化

- 3Cで強みと競合を整理した後に、SWOTで内部・外部要因を統合

- 4Pで実行フェーズの施策に落とし込む

このように、3C分析はあらゆるマーケティング活動の“起点”として活用できる柔軟性を持っています。

注意点①:表面的な情報で終わらせない

3C分析は情報を「整理する」ことが目的ではありません。

たとえば「顧客ニーズ:安いものが欲しい」「競合:大手3社が存在」「自社:価格で勝てない」という程度の整理だけで止まってしまっては、戦略に結びつけることができません。

重要なのは、「だからどうするか?」という仮説を導き出すことです。

情報を並べるだけではなく、「なぜそのニーズがあるのか」「競合の戦略の裏には何があるのか」といった、因果関係まで掘り下げる姿勢が必要です。

注意点②:情報の鮮度と正確性に注意する

市場や競合環境は常に変化しています。

そのため、過去の情報や主観的なデータをもとに分析を行ってしまうと、的外れな戦略を立ててしまうリスクがあります。

信頼性の高い外部データ(統計・調査レポート・業界動向)と、現場から得られる一次情報(顧客の声・営業現場のフィードバック)を組み合わせることで、現実に即した分析を行うよう心がけましょう。

注意点③:すべてを完璧に分析しようとしない

3C分析はあくまでも「戦略を導くための道具」です。

完璧に網羅的なデータを集めてから動こうとすると、時間と労力だけがかかり、ビジネスのスピードが損なわれます。

重要なのは、意思決定に必要な情報を「適切な粒度」で見極めることです。

必要以上に精緻な分析にこだわるのではなく、まず仮説を立てて検証を繰り返す「実践的な運用」が推奨されます。

業界別の3C分析事例まとめ

実際の業界における3C分析を見てみることで、抽象的なフレームワークが具体的な戦略立案にどう活かされているのかが分かります。ここでは、食品・アパレル・飲食店の3業界を取り上げ、それぞれの「Customer」「Company」「Competitor」の視点からの分析事例をご紹介します。

食品業界:時短・健康志向に応える冷凍パスタ市場

- Customer(市場・顧客)

忙しい共働き世帯の増加に伴い、簡単・時短で美味しい食事を求めるニーズが高まっている。特に健康志向・糖質制限なども背景にある。 - Company(自社)

ニップンの「もちっとおいしいスパゲッティ」シリーズは、独自の製麺技術により“もちもち食感”を実現。冷凍食品市場の中でも高評価を得ている。 - Competitor(競合)

ニチレイや日清などが競合となるが、「食感」と「ソースの豊富さ」で差別化。

▶ 詳細な分析記事はこちら:食品業界の3C分析事例

アパレル業界:グローバル展開とSPA戦略の勝負

- Customer(市場・顧客)

ファッションにおけるトレンドの変化は激しく、Z世代を中心とした低価格・多頻度購入傾向が顕著。 - Company(自社)

ユニクロ(ファーストリテイリング)は、製造から販売までを自社で行うSPAモデルを採用し、高品質かつコストパフォーマンスの高い商品を提供。 - Competitor(競合)

ZARAやH&Mなど、トレンドを意識した高速展開のブランドが主な競合。ユニクロは“機能性”と“ベーシック”で差別化。

▶ 詳細な分析記事はこちら:アパレル業界の3C分析

飲食店業界:コロナ禍で変化した顧客ニーズへの対応

- Customer(市場・顧客)

コロナ禍以降、テイクアウトやデリバリー対応、衛生管理に対する意識が急速に高まった。外食よりも“安全・手軽”がキーワードに。 - Company(自社)

大手チェーンでは注文アプリの導入やキャッシュレス決済の普及など、デジタル対応が進む。 - Competitor(競合)

個人店もUber Eatsなどの導入により参入障壁が下がり、競争は激化。独自メニューや地域密着の姿勢が差別化要因に。

▶ 詳細な分析記事はこちら:飲食店業界の3C分析

企業別の3C分析事例まとめ

次に、特定企業を取り上げた3C分析の事例を見ていきましょう。

企業単位での分析は、より深い戦略設計やブランディングの方向性を学ぶのに役立ちます。

星野リゾート:顧客体験を軸にした差別化戦略

- Customer:宿泊ニーズの多様化(ラグジュアリー・地域体験・ワーケーション)

- Company:地域資源を活かしたブランド設計と高品質な接客体制

- Competitor:大手チェーンとの差別化として「記憶に残る滞在価値」を追求

▶ 詳細記事:星野リゾートの3C分析

トヨタ:グローバル市場とモビリティ革命への対応

- Customer:脱ガソリン・EVへの移行、高齢化に伴う移動手段ニーズ

- Company:ハイブリッド技術やMaaS領域への展開、トヨタ生産方式

- Competitor:テスラなどのEV専業メーカーが新たな脅威に

▶ 詳細記事:トヨタの3C分析

セブンイレブン:利便性の最適化と生活密着戦略

- Customer:近所で何でもそろう“ワンストップ”ニーズ

- Company:PB商品の強化、商品開発のスピード、ロジスティクス

- Competitor:ローソン・ファミマなどの同業他社。店舗密度や商品展開で差別化

▶ 詳細記事:セブンイレブンの3C分析

スターバックス:ブランド体験で顧客を囲い込む

- Customer:空間や体験を求める都市生活者

- Company:サードプレイス戦略、カスタマイズ性、バリスタ教育

- Competitor:タリーズ・ドトールなど。商品ではなく“時間の質”で差別化

▶ 詳細記事:スターバックスの3C分析

無印良品:ライフスタイル提案型の差別化戦略

- Customer:シンプル・機能美・余白を重視するユーザー層

- Company:商品企画力、グローバル展開、素材へのこだわり

- Competitor:ニトリやIKEAなどの量販型ブランドと差別化

▶ 詳細記事:無印良品の3C分析

マクドナルド:デジタルとオペレーションの融合

- Customer:早さ・安さ・安定した味を求めるユーザー層

- Company:デジタルオーダー、原価管理、マニュアル化された店舗運営

- Competitor:モスバーガーやすき家など、価格やスピード面で競合

▶ 詳細記事:マクドナルドの3C分析

まとめ|3C分析を自社戦略に取り入れてみよう

3C分析は、複雑なマーケティング環境の中で「何を、誰に、どうやって届けるか」を整理するための非常に有効なフレームワークです。

本記事では以下のポイントを中心に解説してきました:

- 3C分析の基本構造(Customer / Company / Competitor)

- 実施の目的と、戦略構築における重要性

- 各構成要素の具体的な分析視点と注意点

- 業界・企業別の具体的な成功事例

このように、3C分析は「マーケティング初心者にとっての基礎固め」としても、「経営者・戦略担当者にとっての意思決定ツール」としても活用できます。

まずは自社で実践してみましょう

難しく考える必要はありません。

以下のような簡単なフォーマットを使って、まずは自社やサービスを3Cで整理してみてください。

| 分析視点 | 主な内容(例) |

|---|---|

| Customer | 顧客の課題は何か?どんなニーズがあるか? |

| Company | 自社の強みは何か?どのように価値を提供できるか? |

| Competitor | 同じ市場にいる競合は誰か?どこで差別化できるか? |

実際に手を動かしてみることで、頭の中のモヤモヤが言語化され、次の一手が見えてくるはずです。

無料の個別支援もご用意しています

「もっと体系的に3C分析を実施したい」「自社にあった視点でアドバイスがほしい」

という方のために、無料の3C診断サービスも行っています。

- ✔︎ 事業内容に応じた分析アドバイス

- ✔︎ SEOや広告など、戦略立案後の施策まで対応可能

お気軽にこちらのフォームからご相談ください。

関連記事のご案内(3C分析をさらに深めたい方へ)

無料配布中|3C分析が誰でもできる「実務テンプレート」

3C分析のフレームだけでは「で、どうするの?」で止まってしまう方へ。

このテンプレートは自社・競合・市場を1シートで整理できるだけでなく、戦略の方向性まで自然に導けるよう設計されています。会議・提案書・経営判断にもそのまま使えるプロ仕様です。