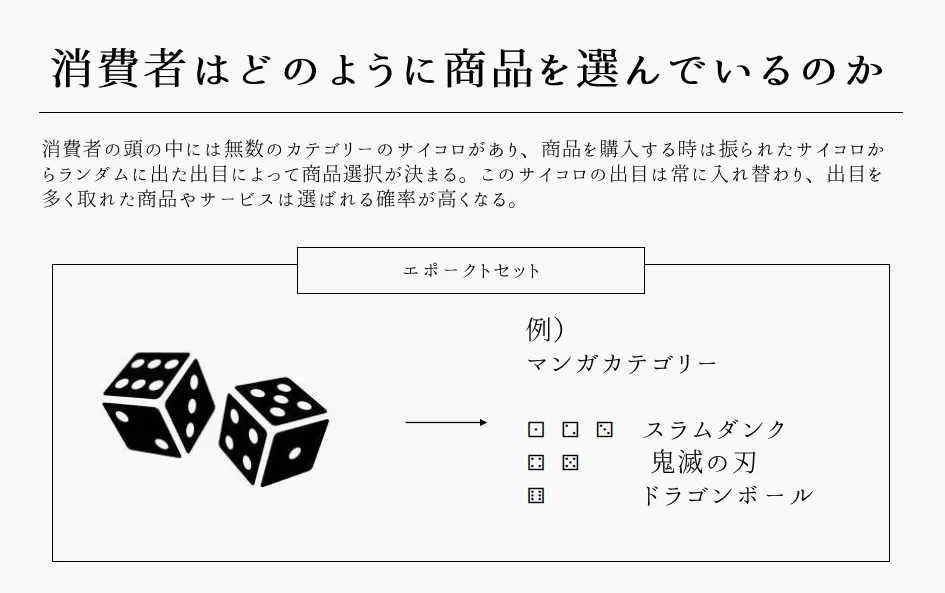

近年、多くの企業が「認知度を上げれば売上につながる」と考え、広告やプロモーションを強化しています。しかし、実際の購入時にまったく候補に挙がらなければ、そのブランドは“存在しない”も同然です。ここで注目されるのが、**エボークドセット(想起集合)**という概念。簡単に言うと、消費者が「買おう」と意思決定をする際に、頭の中で候補として思い浮かべるブランド群のことを指します。

「何を買うか」は情報があふれる現代では特に複雑になりがちです。だからこそ、消費者に**“最初に思い浮かべられる存在”**になることが重要です。いくら認知度が高くても、決定候補から外れてしまえば、実際には選ばれにくいのが現実でしょう。

本記事では、このエボークドセットの概念をベースに、“デジタル時代ならでは”の戦略にフォーカスします。特に、SNSやオンライン検索を軸にしたブランディング施策や、従来のカテゴリーの枠を一歩踏み込んだサブカテゴリー戦略を掛け合わせることで、消費者の頭の中に強い印象を植え付ける方法を探っていきます。「エボークドセットの基本は知っているが、実践的にどう活かしたらいいの?」という方に向けて、自社ならではの新しいアプローチを提案するのが本記事の狙いです。

エボークドセットの基礎を押さえる

なぜ人はブランド候補を絞り込むのか

私たちが購買意思決定を行うとき、世の中に存在するすべてのブランドを検討するのは現実的ではありません。日常生活で接する情報量は膨大で、ひとつひとつを吟味していたら時間も労力もとてつもなくかかってしまいます。そこで、人は無意識のうちに**「これなら間違いないだろう」「あまり外れがなさそう」**という基準を設けてブランドを絞り込むのです。

- 情報過多を避けたい

消費者は、あまりにも多い選択肢にさらされると、どれを選べばよいのか判断が難しくなり「選択麻痺」の状態に陥ります。そこで、自然と頭の中で候補をスクリーニングし、ある程度の数まで絞り込んだ状態から選択しようとするのです。 - 損失回避の心理

人は「得をしたい」という欲求よりも「損をしたくない」という気持ちのほうが強いといわれています。一度嫌な思いをしたブランドや、評判が悪いと聞いたブランドを候補から外し、できるだけ失敗を避ける方向へ働く心理が、ブランド候補の絞り込みを後押しします。

こうした心理的背景を抑えると、エボークドセット(想起集合)とは決して偶然に生じるものではなく、消費者が“検討しやすい”枠組みとして必然的に生まれることが見えてきます。

サブカテゴリーの概念

消費者の頭の中に入るためには「●●といえば、このブランド」と想起されるような、はっきりとした特徴づけが欠かせません。ここで鍵となるのがサブカテゴリーという考え方です。

- サブカテゴリーとは何か

カテゴリー全体で見れば、競合商品やブランドが多数ひしめき合う世界です。しかし、そのカテゴリーの中でも、用途・機能・価値観などを軸にもう一段階細分化すると、特定の強みや差別化ポイントを掲げやすくなります。たとえば「歯磨き粉」という大きな枠では競合が多いですが、「歯周病予防に特化した歯磨き粉」や「ホワイトニング成分重視の歯磨き粉」といったサブカテゴリーをつくることで、想起されやすくなるわけです。 - 漠然とした認知 vs. 特定の強み

「どこかで聞いたことがある」という程度の認知にとどまっているブランドは、エボークドセットに入りにくいものです。消費者が心の中で「これは〇〇に強いブランドだ」と紐づけできると、“いざというときに思い浮かぶ”存在となりやすい。サブカテゴリーを通じて“用途・価値・シーン”を明確に提案することで、漠然とした認知を脱し、**「あの機能ならこのブランドだよね」**という強力なイメージを醸成できます。

エボークドセットの構成要素

エボークドセットには「認知されているだけ」のブランドや「嫌な印象から拒否されている」ブランドなどは含まれません。ここで、消費者行動論でよく挙げられる要素を簡単に整理してみましょう。

- Awareness(認知)との違い

認知集合(Awareness Set)は「名前を知っている、見たことがあるブランド」をすべて含みます。しかし、そこからさらに**「実際に買いたいと思うほど魅力的」**なものしかエボークドセットに入りません。認知度が高くても、「高そう」「微妙そう」という理由で検討外になれば、候補にすら上がらないのです。 - USP(Unique Selling Proposition)や差別化ポイント

他社と同じことを言っていては、記憶にも残らず、想起もされにくいでしょう。エボークドセットに入るには、**「代わりがきかない」「これが決め手になる」という強み(USP)が決定打になります。

サブカテゴリー戦略と組み合わせることで、消費者の頭の中に「ここを求めるならこのブランド」**と強固に印象づけられるわけです。

このように、エボークドセットはただ認知を高めるだけでは獲得できません。潜在顧客が**“検討リスト”**に加えたくなる具体的な差別化や価値を、一貫してコミュニケーションしていく必要があるのです。

デジタル時代の想起ポイント:SNS・オンライン検索の影響

SNSが“第一想起”を左右する仕組み

いまや消費者は購入前に「SNSで口コミをチェック」「気になるハッシュタグを検索」「短尺動画を流し見」など、多様な形で情報を収集しています。いわゆる王道の検索エンジン(Googleなど)で調べるだけでなく、インスタグラムやTikTokといったSNS空間が“意思決定への入り口”として機能するようになっているのです。

- インフルエンサーやユーザー投稿の影響

テレビCMや公式ウェブサイトとは異なり、SNS上の口コミやインフルエンサーの発信は生活者にとって「身近でリアル」と捉えられます。特に、自分と似た価値観を持つインフルエンサーや友人が「このブランドいいよ」と推しているのを見れば、選択候補に入れてみようという心理が働きやすいのです。 - ハッシュタグ検索・ショート動画の加速

Twitter(現X)やInstagram、TikTokなど、ハッシュタグ機能を使って簡単に情報を絞り込めます。たとえば「#歯周病対策」「#美白歯磨き粉」といったハッシュタグで検索すれば、商品レビューやビフォーアフター写真が一瞬で一覧できます。こうした視覚情報中心のコミュニケーションは、従来のテキスト検索よりも感覚的に判断しやすく、ブランド想起を促す「きっかけ」になりやすいのです。

こうしたSNS上での話題化が進むと、消費者は**「これ、SNSでもよく見かけたブランドだな」**と潜在的に感じ取るようになります。購入検討の段階になると、自然と候補(エボークドセット)に含めやすくなるのです。

オンライン検索×サブカテゴリーの掛け合わせ

SNSだけでなく、依然としてGoogleやYahoo!などの検索エンジンも購買意思決定には欠かせない存在です。ここでキーワードになるのが「サブカテゴリー×オンライン検索」の組み合わせ。

- 機能・シーンが明確な検索キーワード

たとえば「歯周病予防 おすすめ 歯磨き粉」「低糖質 手軽なレシピ」など、具体的な用途や悩みを含む検索が行われます。これは、消費者が「こういう機能に強い商品がほしい」というイメージを持っている証拠です。こうしたサブカテゴリー感覚を意識した検索結果で上位を取れれば、自社が「その機能・シーンに強いブランド」として想起される可能性が一気に高まるでしょう。 - コンテンツの作り込みが鍵

サブカテゴリーに合わせてLP(ランディングページ)やブログ記事を設計する場合、あくまで機能・シーンを強調する切り口が重要です。単純に商品のPRやセール情報だけでは、「自分の悩みを解決してくれそうなブランド」という印象までには到達しにくいからです。

例えば、「歯周病ケア専門のコラム」を充実させておけば、「歯周病予防 歯磨き粉」で検索したユーザーに対して、“うちのブランドはこういう強みに特化しています” と自然にアピールできます。

オンライン検索とサブカテゴリーをうまく掛け合わせることで、「なんとなく知っているブランド」から「具体的な機能を求めるときに真っ先に思い浮かぶブランド」へとステージアップが可能になるのです。

想起集合を広げるトリガー:ブランドコミュニケーション

SNSや検索エンジンは単発で強い影響力を発揮しますが、継続的に“このブランドを思い浮かべてもらう”ためには、日常的な接点の維持が欠かせません。たとえば:

- メールマガジンやプッシュ通知

新商品のお知らせ、セール情報だけでなく、ライフスタイル提案などの有益な情報を届けることで、ブランドへの親近感が継続します。 - チャットサポート・DM対応

顧客が商品選びに迷ったときやトラブルが起きたときに素早く対応できると、評価が上がるだけでなく「このブランドはサポートが充実している」という印象が強まり、リピートや推奨(レコメンドセット)にもつながります。 - 定期的なSNS発信

プロモーションだけでなく、ブランドの世界観やユーザーに寄り添った情報をこまめに発信し続けることが、想起率を保ち高めるうえで大切です。

こうした地道なコミュニケーションの積み重ねによって、ユーザーの頭の中で**「困ったときはこのブランドに相談する」という安定感**が形成されます。結果としてエボークドセット入りしやすくなるばかりか、他人に薦めてもらいやすい「推奨集合(レコメンドセット)」としても上位に入る好循環が生まれるのです。

実例:サブカテゴリー特化で飛躍したケース

実際の市場では、漠然と大手ブランドに挑むだけでは埋もれてしまいがちです。そこで、サブカテゴリー(特定の用途や機能)に絞る戦略を取り、想起集合(エボークドセット)入りを実現した例をご紹介していきます。ここでは、実在するブランド名を直接出しませんが、私のクライアントの事例を解説します。

背景・課題

- 大手ブランドとの価格競争に負ける

「A社」「B社」「C社」といった有名メーカーが多数参入しているカテゴリー。広告宣伝費に圧倒的差があり、従来のやり方では認知は取れても購買候補に入りきれなかった。 - 自社ならではの強みが埋もれていた

商品自体に差別化ポイントはあるが、消費者には十分伝わっていない。上位ブランドの陰に隠れ「無名ブランド扱い」されていた。

ここまでの状態だと、せっかく開発した良い商品でも、消費者の頭の中に居場所がないため**「最終的な購入候補」**になりにくいのが現実でした。

戦略の組み立て

- コア機能・付加価値の再定義

- まずは自社の製品・サービスの機能を洗い出し、「何に特化しているか?」を明確化。たとえば「○○成分を高配合し、●●症状を軽減する」など、他社と一線を画すポイントを徹底的に言語化した。

- 「すべての消費者に受ける」よりも「特定の悩みを持つ層に突き刺さる」を重視し、サブカテゴリーのテーマを決定。

- SNS広告やインフルエンサー連携

- 「#●●対策」「#□□症状に困っている人へ」といったハッシュタグを使ったSNS広告を展開。

- 知名度は高くないが、同ジャンルで影響力を持つインフルエンサーに「この機能がすごい」「実際にこんな効果があった」と体験談を投稿してもらうなど、リアルな声を強化。

- オウンドメディア・LPの整備

- 公式サイトではカテゴリー全般の情報を発信しつつ、「特に●●を求める人向けの特化ページ」を開設。

- 専門家のコラムやユーザーレビューを盛り込み、Google検索やSNSで見つけやすい構成にした。

これにより、ユーザーが「自分の悩みに合う商品」を探すときに、**「サブカテゴリーとしての専用コンテンツ」**に自然とたどり着きやすくなったのです。

成果と学び

- エボークドセットへの“入り口”が生まれる

アンケート調査で「○○に悩んだらまず検討する商品は?」と聞いた際、これまで上位に入ることがなかったブランドが「検討候補のひとつ」として名前が挙がるようになった。 - 検索キーワード・SNS言及数が増加

サブカテゴリーに関するキーワード検索で上位表示されるようになり、SNSでも「知り合いが使ってよかったから」と口コミが増えた。 - コアファンを獲得し、リピート購入が伸びる

大衆向けの広い競合市場で戦うより、ピンポイントで高いロイヤルティを得るユーザーを囲い込みやすくなった。やがてその満足ユーザーの口コミでさらなる認知拡大が生まれ、売上の安定化につながった。

この事例からわかるのは、「自社の強みを活かせるサブカテゴリーを見極め、それを起点にデジタル接点を強化する」ことで、大手ブランドとの熾烈な価格競争を回避しながらエボークドセット入りを狙えるということです。特定の層からの支持を得てリピートを確立し、その実績をもとに徐々に市場を広げていく――このステップが、ライバルが多いカテゴリーでも生き残る戦略のヒントになるでしょう。

「想起されるブランド」を作る実践ステップ

ここまでで、エボークドセットの基本的な考え方やデジタル時代の影響力、そしてサブカテゴリーに特化した事例を見てきました。次は、それらを踏まえて実際にどのように取り組めば「想起されるブランド」へと近づけるのか、具体的なステップを紹介します。

ステップ1:自社の強み発掘とターゲット定義

- 商品の機能・価値を徹底棚卸し

- まずは自社の商品やサービスが“何を解決できるのか”をあらためて洗い出します。開発担当や現場の営業担当など、社内各所の声を集めながら「実は隠れた強みがある」「ここだけは他社に負けない」という要素を発見することが重要です。

- 具体的ペルソナを描く

- たとえば「都内で一人暮らしをしている20代女性で、忙しくても健康を意識したい人」など、詳細なペルソナを設定することで、どのようなシーンや悩みを想定しているかがはっきりします。

- ここで“サブカテゴリー”になり得る切り口(用途・機能・価値観)を絞り込むと、後のプロモーション設計がスムーズになります。

- “これは自分のための商品だ”と思わせる要素を探す

- サブカテゴリーを見つけたら、それがどのようにペルソナの悩みを解決してくれるかを噛み砕きましょう。いわゆるカスタマージャーニーを可視化し、「こういう悩みや状況だからこそ、このブランドが適している」と説得できるシナリオを作るのです。

ステップ2:SNS施策設計

- ターゲットがいるプラットフォームを選定

- 20代女性が多く利用するInstagram、動画フォーマットが得意なTikTok、ビジネスパーソンを狙うならLinkedIn…など、ターゲット層の利用実態に合ったSNSを優先しましょう。

- リソースが少ない場合は、あれこれ手を出さず“集中投下”が効果的です。

- ハッシュタグや投稿のテーマを“サブカテゴリー”に沿って統一

- たとえば「#歯周病ケア特化」「#○○成分配合でダイエットサポート」など、特徴をわかりやすく訴求するハッシュタグを使う。

- 自社アカウントや広告の内容は、何を投稿してもよいわけではなく、一貫した世界観やメッセージを保つことが大切です。

- インフルエンサー起用とユーザー生成コンテンツ(UGC)の活用

- マイクロインフルエンサー(フォロワー数数千~数万人程度)に協力を依頼し、製品の体験談を発信してもらう。大物インフルエンサーよりも信頼度や親近感を重視するケースも増えています。

- UGCを増やす仕掛けとして、ユーザーが自分の投稿にタグ付けや写真投稿しやすいキャンペーンを設計すると、二次拡散が狙えます。

ステップ3:エボークドセット調査&PDCA

- 定期的なアンケート・ヒアリングで“想起率”を測る

- 自社の顧客や見込み客に対して、「○○なときに思い浮かべるブランドは?」と聞くなどの質問を取り入れます。数値化やランキング化することで、自社が本当に候補に入っているかチェックできるのです。

- データをもとに施策を微調整

- もしエボークドセット入りの割合が低ければ、どの段階で認知が薄いのか、あるいは別のブランドに負けているのかを分析し、SNS配信や広告、商品の見せ方を修正します。

- 成果の可視化と次なるサブカテゴリー拡張

- 一定期間運用して「特定のサブカテゴリーで地位を確立できた」と感じたら、次のステージとして「周辺の悩み」や「関連するシーン」へ拡張を図ることができます。

- ただし、あくまでコアの強みをブレさせないよう、順を追って徐々に広げていく方がブランドイメージが崩れにくいです。

まとめ:地道なPDCAで“第一想起”を目指す

一朝一夕にエボークドセット入りを果たすことは難しいですが、サブカテゴリーという明確な軸を築き、SNSを中心にターゲット接点を維持し続けることで、消費者の頭に“当たり前に浮かぶブランド”として定着していきます。定期的な調査や分析を回しながら、小さくても確実に評価を積み重ねることが、競合が多い市場の中で光る存在になるための近道と言えるでしょう。

まとめ

これまで、エボークドセットの概念からデジタル時代の施策、具体的な実行ステップ、そして注意点に至るまでを解説してきました。最後に、本記事の要点を整理しつつ、今後のエボークトセット戦略の展望について述べます。

本記事の要点

- エボークトセットとは“想起されるブランド”

購買決定の際に候補に挙がるブランドを指し、単なる認知度の向上だけでは達成できません。明確な差別化や、消費者の記憶に残る体験・価値提供が鍵となります。 - サブカテゴリー戦略の重要性

「すべての人に受けるブランド」ではなく、特定の用途や悩みに絞ったサブカテゴリーで強みを打ち出すことが、競争の激しい市場での突破口になります。 - SNSやデジタル接点の活用

デジタル時代のエボークドセット戦略では、検索エンジンやSNSが消費者の記憶と購買行動を結びつける重要な役割を果たします。一貫したメッセージと適切なプラットフォーム活用が効果を高めます。 - データを活用した継続的な改善

エボークドセット入りを目指すには、調査やヒアリングを通じたデータの収集・分析が不可欠。小さな改善を積み重ねるPDCAサイクルが成功の鍵です。

デジタル時代におけるエボークドセット戦略の未来

- AIによるブランド想起の影響

- ChatGPTやBing AIなど、生成AIが検索エンジンの代わりに「おすすめブランド」を提案する時代が到来しています。これにより、消費者がAIを通じて“想起”するブランドをいかにリストに載せるかが、新たな課題となります。

- AIでのブランド提案に影響を与えるデータ(口コミ、レビュー、公式情報)を整備する重要性が増しています。

- Web3やメタバースでの新しい接点

- 消費者がメタバース空間内で製品を体験したり、NFTを通じてブランドと直接的な関係を築く機会が増加しています。これらの新しいタッチポイントも、エボークドセット戦略の一環として検討する価値があります。

- サステナビリティや社会的価値の訴求

- 消費者が「環境にやさしい」「社会貢献をしている」と感じるブランドは、特定のサブカテゴリーで想起されやすくなる傾向があります。これを活用して「サステナビリティ重視型のエボークドセット戦略」を構築する企業が増えるでしょう。

- パーソナライズドマーケティングの進化

- 個別のニーズに応じてカスタマイズされた商品やサービスを提供することで、特定のシーンや用途で“第一想起”されやすくなる環境が整いつつあります。データドリブンな戦略を活かす企業が今後さらに競争力を高めるでしょう。

次のステップに向けて

エボークドセットに入ることは、すべてのブランドにとって「選ばれるための第一歩」です。しかし、それを達成するためには、継続的な努力と柔軟な対応が必要です。本記事で解説した内容を元に、まずは以下の3つの行動を始めてみましょう:

- 自社の強みを再確認し、サブカテゴリー戦略を明確化する

- 特定の用途や悩みに絞った商品・サービス訴求を進めましょう。

- デジタル接点(SNSや検索エンジン)を強化する

- ターゲットが触れるチャネルで、具体的かつ一貫したメッセージを伝えましょう。

- 定期的なデータ分析を通じて改善を繰り返す

- 想起率や購買行動を測定し、柔軟に戦略を調整することを忘れないでください。

最後に

「想起されるブランド」を目指すことは、単なる商品認知度の向上ではなく、消費者との深いつながりを構築するプロセスです。デジタルの力を活用しながら、具体的で実行可能な施策を積み重ねることで、競争の激しい市場でも大きな成果を得ることができます。

次世代のテクノロジーや新しい消費者心理を捉え、進化し続けるマーケティング環境の中で、ブランドとしての「居場所」を確保していきましょう。

※マーケティングについて更に学びたい方はこちらから記事をご覧ください

また、エボークドセットについて更に詳しく知りたい方は森岡毅さん著の「確率思考の戦略論」がお勧めです。