アパレル業界は流行の移り変わりが激しく、消費者ニーズの多様化、海外ブランドとの競争、さらにはEC市場の拡大によって、戦略設計がますます複雑化しています。そんな中で、自社の立ち位置を明確にし、勝ち筋を見出すための有効なフレームワークが「3C分析」です。

3C分析とは、「Customer(顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の3つの視点から市場環境を分析するマーケティング手法で、特にアパレル業界においては“トレンドの可視化”や“ポジショニングの再確認”に非常に役立ちます。

本記事では、3C分析の基礎からアパレル業界特有の活用ポイントまでを詳しく解説。さらに、ユニクロやZARAといったグローバルブランドの成功事例を交えて、実務で役立つノウハウとして落とし込みます。あなたのブランド戦略に活かせるヒントを、この記事で見つけてください。

無料配布中|3C分析が誰でもできる「実務テンプレート」

3C分析のフレームだけでは「で、どうするの?」で止まってしまう方へ。

このテンプレートは自社・競合・市場を1シートで整理できるだけでなく、戦略の方向性まで自然に導けるよう設計されています。会議・提案書・経営判断にもそのまま使えるプロ仕様です。

3C分析とは?アパレル業界での活用視点を解説

3C分析とは?

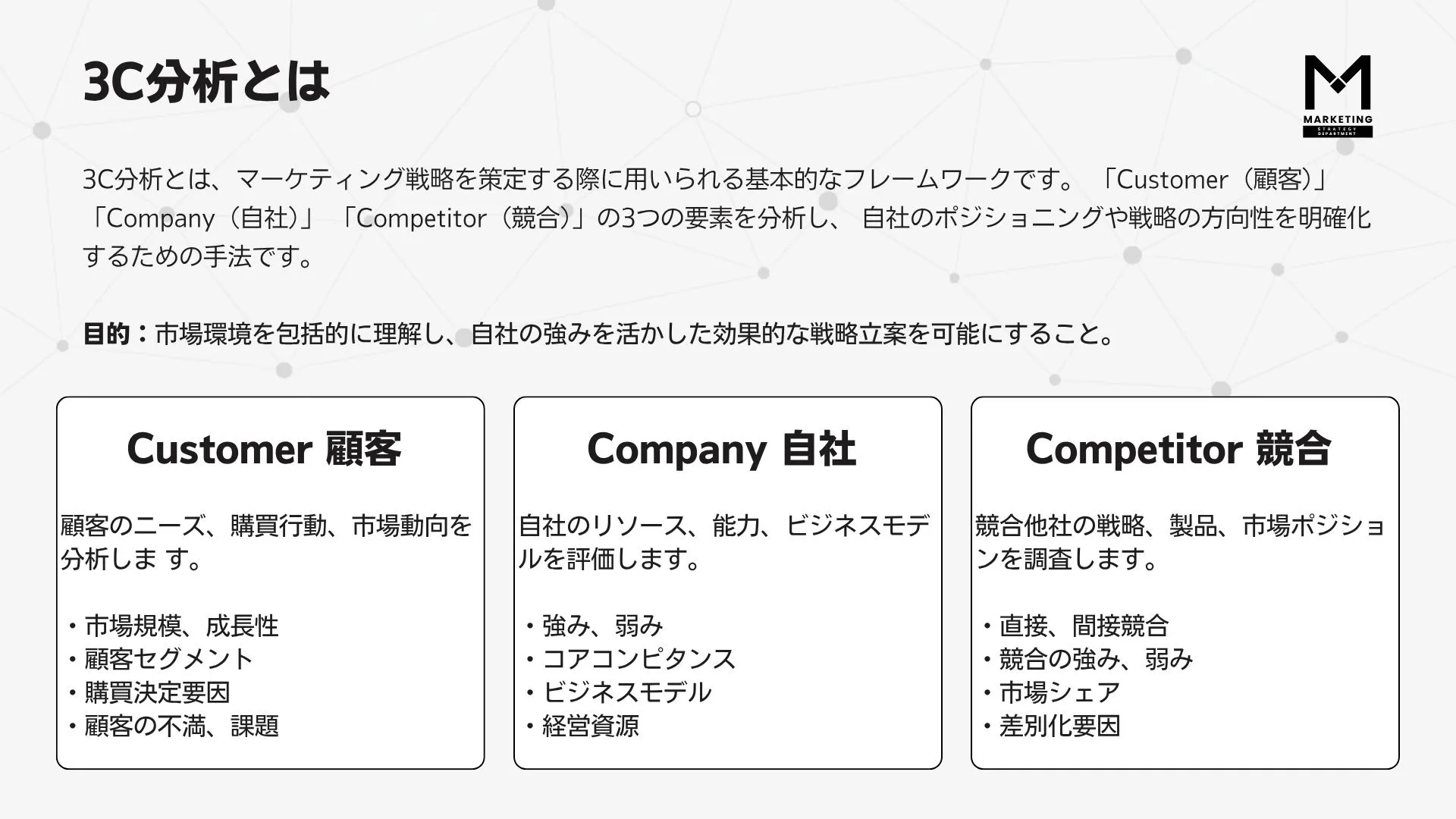

3C分析とは、マーケティング戦略立案における基本フレームワークの一つで、「Customer(顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の3つの要素を分析し、自社が市場で競争優位を築くための戦略を導き出す手法です。

- Customer(顧客):市場のニーズや消費者の行動変化を捉え、どのような価値が求められているのかを分析します。

- Competitor(競合):競合他社の強みや弱み、ポジショニングを把握し、自社との差別化ポイントを見極めます。

- Company(自社):自社の経営資源やブランド力、組織体制などを整理し、どこで勝てるのかを明確にします。

この3つの視点を横断的に分析することで、「誰に」「何を」「どうやって届けるか」が具体化され、結果としてブレのない戦略を設計できます。

なぜアパレル業界に3C分析が必要なのか?

アパレル業界は、参入障壁が低く、ブランドの立ち上げも比較的容易な分、競争が熾烈です。さらに、トレンドの変化が早く、消費者の関心は一瞬で移り変わります。このような不安定な環境下で、自社の立ち位置を見失わず、持続的に成長を図るためには、3C分析が不可欠です。

また、近年ではオンラインとオフラインをまたぐオムニチャネル戦略や、サステナブルファッションといった新しい競争軸も登場しています。これらの環境変化に対応するには、「顧客はどう変わったのか?」「競合はどう動いているのか?」「自社はどう進化すべきか?」を継続的に問い直す必要があるのです。

その問いに対する答えを導くフレームが、まさに3C分析であり、変化の激しいアパレル業界においてこそ、最も有効に機能します。

Customer分析

アパレル業界において「誰に売るのか」を見誤ると、どんなに商品が優れていても売れません。特に現代の消費者は、単なる機能性や価格以上に“自分らしさ”や“共感できるブランド姿勢”を重視する傾向が強まっており、精緻な顧客分析は以前にも増して重要になっています。

ターゲット顧客のセグメンテーション方法

まず最初に行うべきは、ターゲット顧客のセグメンテーションです。これは「年齢」「性別」「ライフスタイル」「価値観」「購買チャネル」などの軸で細分化する作業です。

- 例:

- ユニクロは「機能性・コスパ重視・全年齢層対応」

- ZARAは「トレンド志向・ファッション感度の高い20〜30代の女性」

このように、同じアパレル企業でも、狙う顧客によってプロダクトや店舗運営、広告展開が大きく異なります。

内部リンクを通じて、それぞれの顧客分析をさらに深掘りすることで、3C分析の理解がより立体的になります。

消費行動の変化と現代の顧客ニーズ

近年、顧客の消費行動は大きく変化しています。特に以下の3点は、アパレル業界における商品企画・販売戦略に強く影響しています。

- サステナビリティ志向の高まり

→ 環境配慮やリサイクル素材の使用などがブランド選定基準になっている。 - オンライン購買の常態化

→ Z世代を中心に、試着よりもレビューやSNS上の「タグ付き投稿」を重視。 - D2C(Direct to Consumer)ブランドの台頭

→ ブランドの“世界観”や“メッセージ”に共感して購入するスタイルが主流化。

これらの傾向を読み解き、自社の顧客像にどれだけフィットしているかを見極めることが、Customer分析の核心です。

顧客理解を戦略に落とし込むために

アパレル業界では、消費者の「趣味・嗜好」が変われば、すぐに売れ筋商品も変わります。したがって、Customer分析は一度きりではなく、定点観測的に継続することが前提です。

具体的には以下のような施策が有効です:

- 顧客アンケートやSNS分析でニーズを定量・定性の両面から把握する

- LINE公式アカウントや会員データベースを活用して顧客属性を管理する

- EC・リアル店舗の購買データからトレンドを検出し、商品企画に反映させる

「誰に向けて、どんな価値を提供するのか?」が明確になれば、その後の「競合とどう戦うか」「自社の強みをどう活かすか」がブレなくなります。これが3C分析の最初の「C」であるCustomerが最も重要だとされる所以です。

Competitor分析

アパレル業界では、トレンドや流行のサイクルが短く、競合との差別化が非常に難しい業界でもあります。製品カテゴリの重複、価格帯の類似、そして消費者の“浮気性”——。だからこそ、競合分析=マーケットの現在地の確認は、戦略設計の核となります。

アパレル市場の競合構造を理解する

アパレル業界には、以下のように多様な競合が存在します:

- ファストファッション(ZARA、H&M、GU など)

- グローバルSPA(ユニクロ、GAP)

- D2Cブランド(SHEIN、LIFE’s、STUDIOUS)

- 国内老舗ブランド(BEAMS、UNITED ARROWS、SHIPS)

それぞれが異なる競争軸(スピード/価格/ブランド力/ロイヤルティ/トレンド感)を持ち、全く異なる戦い方をしています。自社が属するカテゴリを明確にしないまま戦略を立てると、「なんとなく似た商品」で埋もれてしまうのです。

競合企業の分析ポイントは3つだけでいい

- 商品力の特徴(価格帯/品質/デザイン性)

- 販売チャネル(店舗型かEC中心か/出店戦略)

- ブランドポジションとコミュニケーション戦略(世界観/メッセージ性)

たとえば、ZARAは「トレンドをいち早く再現し、最短で店頭に並べる高速サプライチェーン」が強み。一方、ユニクロは「ベーシックで長く着られる服+低価格」というコモディティ戦略で差別化を図っています。

差別化の武器を探すのがCompetitor分析のゴール

競合を分析する最大の目的は、「自社がどう差別化できるか」を見つけることにあります。単なるベンチマークではなく、以下のような問いを立てることが重要です。

- 競合と比べて、自社は何が優れているか?

- 競合が弱い部分を、自社はどうカバーできるか?

- 同じ市場であっても、違う訴求で顧客を奪えないか?

たとえば、価格帯が同じであっても、「サステナブル素材を使用している」「サイズ展開が豊富で、ジェンダーフリー対応」などの違いを明確に打ち出すことで、競合優位性を築くことができます。

また、競合分析の結果を“商品企画”や“広告コピー”に落とし込む”ことができれば、実務で活きる分析へと昇華させられます。

Company分析

アパレル業界における3C分析の「Company」は、最も見落とされがちですが、実は最も重要な要素です。なぜなら、どれだけ顧客や競合を深く理解しても、自社の強みを活かせなければ戦略は機能しないからです。Company分析は、自社の現在地を正しく把握し、「何を武器にするか」を明確にするプロセスです。

まずは自社の“棚卸し”から始める

Company分析の第一歩は、自社の資源や特徴の棚卸しです。以下のような観点で整理すると、ブランドの核が見えてきます。

- 商品力(品質、デザイン、素材、価格)

- ブランド力(世界観、ストーリー、歴史、ファンとの関係)

- 販売チャネル(EC、店舗、ポップアップ展開など)

- マーケティング資産(SNSフォロワー、顧客データベース、CRM体制)

- 組織力・生産体制(内製/外注、サプライチェーンの柔軟性)

たとえば、ユニクロはグローバル規模の生産体制と独自素材開発によって「価格×品質」の最適化を実現しています。一方で、ローカルブランドはデザイン性や接客、ポップアップ戦略など、“人間味”のある要素を強みにすることができます。

ポジショニングを再定義せよ

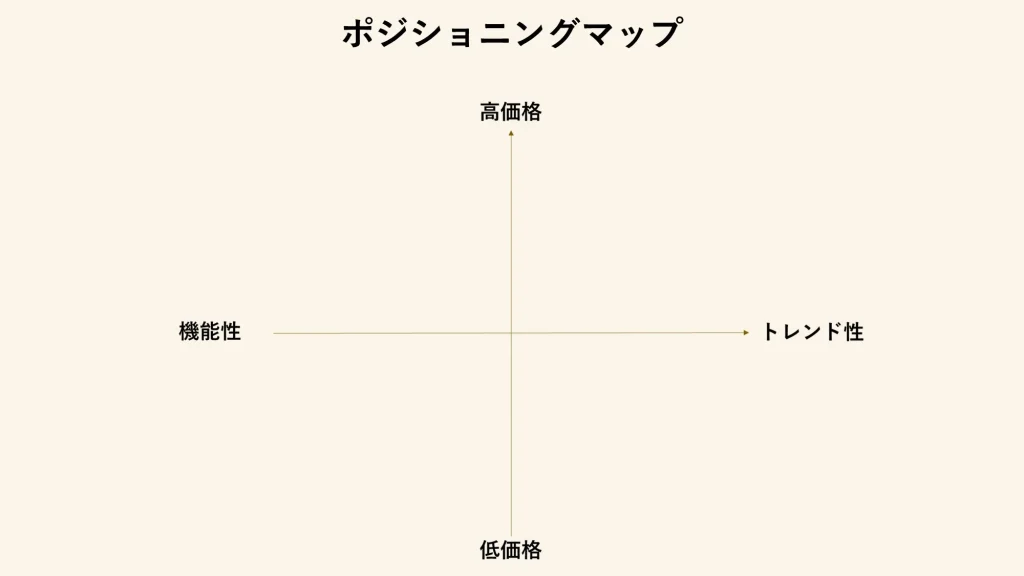

市場の中で「自社はどこに位置しているのか」を定義することが次のステップです。特にアパレルでは、競合が乱立するため、どの“土俵”で戦うのかを自ら定める必要があります。

以下のようなポジショニングマップを作成することで、戦略の方向性が可視化されます。

このマップに、自社と競合をプロットすることで、「まだ誰もいないポジション」や「他社が強くないゾーン」が見つかることがあります。そこに資源を集中させることで、“比較されない”状態=差別化されたブランドを構築できます。

Company分析の最終目的は「戦略化」

Company分析の本質は、“うちの強みはコレです”とわかることではなく、その強みを活かしてどう戦うかを決めることにあります。分析に終始しては意味がありません。

- 顧客に最も刺さる武器は何か?

- 競合が真似できない強みは何か?

- その強みを、どのように伝え、広げていくのか?

ここまで整理できれば、3C分析は「使える戦略ツール」として機能します。Company分析は「自己理解」であり、マーケティング活動すべての出発点です。

事例紹介|3C分析で成果を上げたアパレル企業たち

ここからは、実際に3C分析を戦略立案に活かし、成果を上げたアパレル企業の事例を見ていきましょう。分析フレームが現場でどのように活用されているかを知ることで、あなた自身のブランドにも応用しやすくなります。

ユニクロ:コモディティ商品のブランド化

ユニクロは、極めて明確な3C戦略を実践している企業です。

- Customer(顧客)

年齢・性別を問わないマス層に向け、コストパフォーマンスと品質を両立したベーシックアイテムを提供。特に冬場のヒートテックなど「機能性×低価格」を重視する顧客ニーズに応えています。 - Competitor(競合)

ファストファッションのZARAやH&Mが“トレンド訴求”に特化する中、ユニクロは“生活必需品”としての立ち位置を確立。競合と違う「軸」で戦っています。 - Company(自社)

独自の素材開発力、サプライチェーン構築力、グローバル店舗網という自社資産を活かし、「誰もが知るブランド」へと進化しました。

ユニクロの強みは、「他社が真似できないオペレーション」と「誰にでも分かりやすい価値」を3C分析で明確化し、それを戦略に落とし込んだ点にあります。

ZARA:スピードとトレンド感で勝負するSPAモデル

ZARAは、“ファッション感度の高い20〜30代の女性”という明確なターゲットを持ち、3Cを徹底的に連動させたブランドです。

- Customer(顧客)

「いち早く最新トレンドを取り入れたい」という感度の高い層に向けて、短サイクルで商品を投入。1つのアイテムを「少量生産」で回すことで“レア感”も創出しています。 - Competitor(競合)

トレンド性では勝っているが、価格ではユニクロ、ローカルブランドと競合するため、デザインやスピードで差別化。 - Company(自社)

本社と店舗がリアルタイムで情報共有し、売れ筋を即座に反映できる物流・情報体制を構築。まさに「顧客の動きを見て動く会社」として、世界中で存在感を示しています。

中小アパレル企業が学ぶべき視点

上記の大手企業の事例から、中小アパレルが学べるポイントは以下の通りです:

- 独自の“軸”で戦う土俵を決めること(価格でなく、物語で勝負するなど)

- 競合を無視してはいけないが、同じ戦い方は避けること

- 小さなリソースでも、「誰に・何を・どう届けるか」が明確であれば勝てる

3C分析は、大手だけのものではありません。むしろ、リソースの限られた中小ブランドこそ、「選択と集中」を迫られる局面でこそ威力を発揮します。

まとめ|3C分析を実務で活かすためのポイント

3C分析は決して「机上の空論」ではありません。顧客・競合・自社という3つの視点を通じて市場の全体像をつかみ、“戦うべき場所”と“勝ち方”を見出すための実務的ツールです。

アパレル業界のように競争が激しく、トレンドが日々移り変わる市場においては、戦略の軸がブレないことが何よりも重要です。そしてその軸を定めるのが、まさにこの3C分析なのです。

3C分析を実務に落とし込むステップ

- 顧客を深く理解する(Customer)

→ 「誰に」「どんな価値を」届けるかを明確にする。購買データやSNSの声を元に分析するのが効果的。 - 競合を冷静に見極める(Competitor)

→ 価格帯、デザイン性、販売チャネルなどでどのようなポジションを取っているかを把握する。 - 自社の強み・弱みを整理する(Company)

→ 使える資源や得意領域を洗い出し、「どこで戦うか」を決める。ポジショニングマップの作成が有効。

3C分析を“絵に描いた餅”にしないために

戦略は立てるだけでは意味がありません。次のようなアクションプランとセットで進めることで、初めてビジネスに転用できます。

- 毎四半期に分析を見直し、変化を捉える

- 社内で共有し、現場レベルの施策に落とし込む

- KPIに結びつけて、進捗を管理する

また、分析結果を社内で一部の人間だけが持っている状態は避けるべきです。“顧客は誰か”“競合はどこか”“うちの強みは何か”を、全社的に共有することこそが、実行力ある組織づくりの第一歩になります。今こそ、自社の“勝ち筋”を3Cで見つけましょう。

無料配布中|3C分析が誰でもできる「実務テンプレート」

3C分析のフレームだけでは「で、どうするの?」で止まってしまう方へ。

このテンプレートは自社・競合・市場を1シートで整理できるだけでなく、戦略の方向性まで自然に導けるよう設計されています。会議・提案書・経営判断にもそのまま使えるプロ仕様です。