近年、食品業界では消費者ニーズの多様化や健康志向の高まり、さらには原材料価格の高騰や人口減少による市場縮小といった大きな構造変化が起きています。これまで以上に「顧客の本質的なニーズを捉えた戦略設計」が求められる中、マーケティングの現場では「3C分析」の重要性が再評価されています。

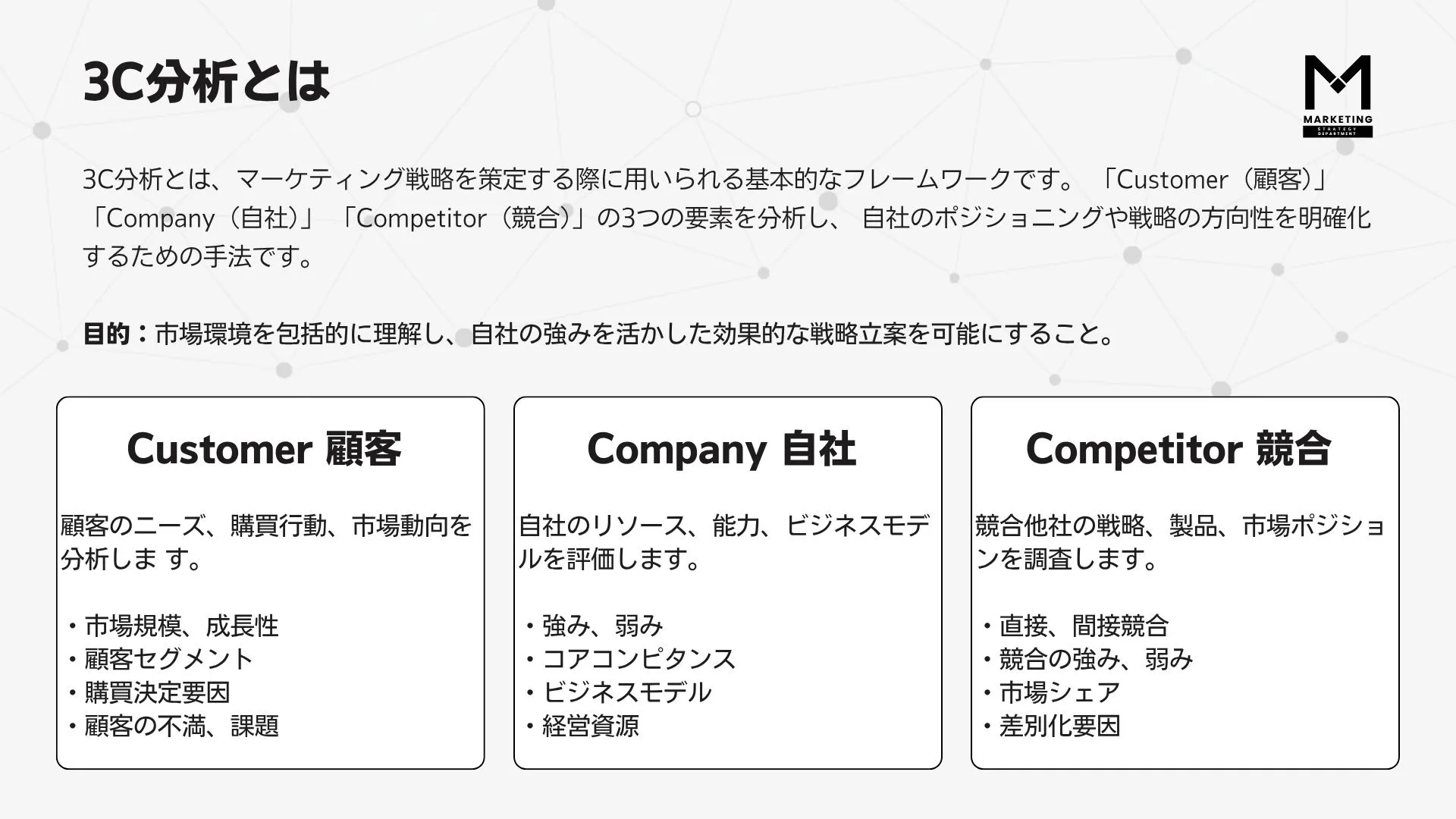

3C分析とは、Customer(顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの視点から市場を俯瞰し、自社が成功するための戦略的なポジショニングを明確にするフレームワークです。特に食品業界においては、「おいしさ」や「価格」だけでなく、「食感」「安心感」「ストーリー性」など、定量化しにくい価値をいかに捉え、差別化できるかがカギとなります。

本記事では、ニップンが展開する「オーマイプレミアム もちっとおいしいスパゲッティ」の成功事例を題材に、実際に3C分析がどのように活用されたのかを深堀りしていきます。ヒット商品を生み出す裏側には、どのような戦略的思考と実行があったのか。食品業界でマーケティングに携わるすべての方にとって、実務で応用できる視点を提供します。

無料配布中|3C分析が誰でもできる「実務テンプレート」

3C分析のフレームだけでは「で、どうするの?」で止まってしまう方へ。

このテンプレートは自社・競合・市場を1シートで整理できるだけでなく、戦略の方向性まで自然に導けるよう設計されています。会議・提案書・経営判断にもそのまま使えるプロ仕様です。

3C分析とは?──市場を読み解く3つの視点

3C分析は、アメリカの経営学者ケン・イチカワ氏によって提唱された、マーケティング戦略を設計する際の基本フレームワークのひとつです。特に以下の3つの「C」に注目することで、環境分析から導かれる自社の勝ち筋を明らかにします。

Customer(顧客・市場)

最も重要な視点が「Customer(顧客)」です。誰に、どのような価値を提供するのかを明確にするためには、顧客のニーズ、行動特性、ライフスタイル、そして潜在的な欲求まで掘り下げる必要があります。

食品業界においては、以下のような要素がCustomer分析の対象となります:

- 食品の購入・消費行動(例:家庭内調理/外食/中食の使い分け)

- 健康志向/時短志向/低価格志向などの価値観の変化

- SNSや口コミによる評判の形成

たとえば、共働き家庭の増加により「調理の手間を省きたい」というニーズが拡大している一方で、「手軽だけど味には妥協したくない」といった欲求も顕在化しています。

Competitor(競合)

競合分析では、同じ市場で戦う他社の動向を把握します。直接的な競合だけでなく、代替商品や新規参入の脅威までを視野に入れて分析することが重要です。

食品業界では、以下のような切り口での分析が有効です:

- 同カテゴリー内でのブランド競争(例:乾麺 vs. 冷凍パスタ)

- 他社の差別化要素(例:価格訴求、健康志向、有機・国産素材の訴求)

- プロモーションや販路の多様性(例:EC限定商品、コンビニ販路など)

競合分析を通じて、自社がどのポジションで勝負すべきか、競争の焦点を明確にできます。

Company(自社)

最後に、自社の強み・弱みを整理し、市場における提供価値の核心を見極めます。ここで重要なのは、自社の主観的な強みではなく、「顧客から見た価値」としての強みを再定義することです。

食品メーカーであれば、以下のような観点が該当します:

- 商品開発力・技術力(例:麺の食感、ソースの味)

- ブランド認知・信頼性

- 生産体制・供給力

- 組織の柔軟性・意思決定のスピード

このようにCustomer、Competitor、Companyの3つの視点を交差させることで、戦略的なポジショニングとマーケティング戦略の指針が導き出されます。

>>3C分析について詳しく知りたい方はこちらの記事がお勧めです。

ニップン「もちっとおいしいスパゲッティ」の概要

引用元:nippn「もちっとおいしいスパゲッティ」ブランドサイド

株式会社ニップン(旧・日本製粉)は、長年にわたり製粉事業を基盤として多角的に食品事業を展開してきた老舗メーカーです。そんな同社が2022年に満を持して投入したのが、「オーマイプレミアム もちっとおいしいスパゲッティ」という新商品です。

この商品は単なるパスタではありません。「もちっとした食感」を最大の武器とし、これまでにない“食感価値”を訴求した乾燥パスタです。発売から1年余りで累計出荷数5,000万食を突破する大ヒットとなり、日経トレンディが発表した「2024年ヒット商品ベスト30」において13位にランクイン。「食品大賞」も同時受賞するなど、業界内外から大きな注目を集めました。

この成功の裏には、従来の組織体制を打破し、「消費者起点」での開発体制へと転換したニップンの戦略的な意思決定がありました。特に注目すべきは、社外のマーケティング会社「刀(カタナ)」との協業により、徹底した市場分析とインサイト抽出をベースに商品企画を進めた点です。

同プロジェクトの中心には、以下のような狙いがありました:

- 家庭用乾燥パスタ市場における再成長の突破口を開く

- 「簡単」ではなく「おいしい」で選ばれるパスタを目指す

- 消費者の“本当に欲しい”食感を再定義し、競合と一線を画す

この背景を踏まえ、次章では3C分析を用いて「もちっとおいしいスパゲッティ」の成功要因を分解していきます。

3C分析による成功要因の解析

Customer(顧客・市場)─ 6万人の声から見えた“もちっと”ニーズ

「オーマイプレミアム もちっとおいしいスパゲッティ」の開発にあたって、ニップンが最も重視したのが“Customer(顧客)”の視点でした。同社は外部パートナーとともに、6万人以上の消費者データをもとにした分析を実施。その結果、消費者の「パスタにおけるおいしさ=もちもちした食感」という意識が明らかになりました。

乾燥パスタ市場において、「時短」や「低価格」といった要素は既に飽和状態にあり、差別化が困難な状況でした。そうした中、消費者が求めていた“本質的なおいしさ”──それが「もちっとした食感」であるという新しいインサイトを掘り起こしたのです。

さらに、こうした食感へのニーズは、冷凍パスタや外食でのパスタ体験に慣れた現代消費者の舌によって育まれたものでもあり、「家庭で食べるパスタの満足度」を高める決定打になると判断されました。

Competitor(競合)─ 「簡便性」に偏る競合との差別化

乾燥パスタ市場では、他社が「ゆで時間5分」「1人前100円以下」など、調理の手軽さや価格訴求を前面に打ち出す中で、ニップンはあえて“おいしさ訴求”に舵を切りました。

これは決して簡単な判断ではありません。「おいしさ」は見えづらく、伝えづらく、比較しづらい価値だからです。ところが、同社はこの“伝えにくさ”に正面から取り組みました。商品パッケージでは、湯気が立ち上る「もちっと感」が視覚で伝わるよう写真を大きく掲載。また、ネーミングにも「もちっとおいしい」という直接的な言葉を使用し、購買時に迷わせない設計としました。

競合が合理性や効率性で勝負している領域において、「非合理なこだわり」=おいしさで戦うという差別化戦略は、マーケティング戦略として極めて明確です。

Company(自社)─ 組織変革と“消費者起点”の商品開発

ニップンの社内においても、この商品は「転換点」となる存在でした。これまでのように開発部門や営業部門が縦割りで独立して動くのではなく、横断的なチームを組成。社外パートナーである「刀」とともに、徹底したマーケットイン視点で商品企画が進められました。

開発プロセスでは、なんと200通り以上のパスタ麺を試作。ゆで時間・厚み・粉の配合など、あらゆる要素を組み合わせ、理想的な“もちっと食感”の実現を追求しました。このこだわりが、最終的な商品クオリティに直結しており、他社の追随を許さない競争優位を築いています。

まさに「Company(自社)」の視点では、組織体制・意思決定プロセス・技術開発力のすべてが機能した理想的なモデルケースといえるでしょう。

マーケティング戦略の展開──「おいしさ」が伝わる仕掛け

ニップンは、「もちっとおいしいスパゲッティ」の開発において3C分析を通じて導き出した“差別化の核”を、商品開発だけでなく、販売戦略・広告・ブランディングに至るまで一貫して展開しました。

ここでは、同社が実際に実行した具体的なマーケティング施策を紹介しながら、どのようにして市場での認知と共感を獲得したのかを紐解いていきます。

視覚とネーミングで「もちっと感」を訴求

最大の特長である“もちっとした食感”は、購入前に実際に味わうことができません。そのため、ニップンは視覚とネーミングによって、あらかじめ「食感の想像」を喚起する工夫を凝らしました。

- 商品名:「もちっとおいしいスパゲッティ」というストレートなネーミングを採用。抽象的なブランド名ではなく、消費者の記憶に残りやすい表現としました。

- パッケージ:中央に「湯気の立ち上る一皿のパスタ」を大きく配置し、写真だけで“もちっと感”が伝わるよう工夫。さらに、背景は高級感を感じさせる黒を基調にすることで、プレミアム感も演出。

このように、店頭での瞬間的な判断を支援する設計がなされており、棚前での選択率を高める仕掛けが整っていました。

マルチチャネルでのプロモーション展開

ニップンは、発売当初からマスメディアとデジタルを組み合わせたマルチチャネル戦略を展開しました。

【テレビCM】

「もちっとしてるね」というセリフとともに、弾力のあるパスタが箸で持ち上がる映像を印象づけるテレビCMを制作。味覚・食感という言語化しづらい価値を、映像で直感的に伝える手法が取られました。

【Web広告・SNS】

- YouTube広告では30秒バージョンを展開し、視覚と音声によるリーチを最大化。

- InstagramやTwitterでは、消費者レビューやレシピ投稿を拡散するUGC(User Generated Content)施策も実施。家庭でのリアルな食事シーンを投稿してもらうことで、生活者視点の「リアリティ」と「共感」を誘発しました。

このようなマルチメディア戦略により、短期間でブランド認知を急拡大させました。

売り場での体験設計──販促物にも「おいしさ」を込める

小売店頭での販促物にも、「もちっと感」の伝達が重視されました。POPや販促什器には「あなたもきっと驚く、もちっと食感」というキャッチコピーを配し、試食できない乾麺に対する不安や不信を払拭。

また、特定の量販店では「もちっと検証キャンペーン」と題して、SNSと連動した消費者参加型の販促を実施。これにより話題性を高めつつ、販路ごとの販売データ収集も進められました。

商品カテゴリーの“再定義”

実は、ニップンの施策の中で特に注目すべきなのは、「乾燥パスタ=安い・簡単」のイメージを刷新し、「乾燥パスタ=本格的でおいしい」という新しい文脈を作り出したことです。

この戦略的再定義により、同カテゴリー内でのポジショニングが一気に上方移動し、価格競争に巻き込まれにくい「プレミアムライン」としての地位を確立。結果として、収益性の高いブランドポートフォリオの形成にも成功しました。

このように、ニップンは商品そのものだけでなく、ブランド体験のすべてにおいて“もちっと感”を核とした一貫したマーケティング戦略を展開。次章では、それらの取り組みがどのような成果を生み出したのかを見ていきます。

成果と評価──数字と世評が語る戦略の正しさ

「オーマイプレミアム もちっとおいしいスパゲッティ」は、単なる商品開発の成功にとどまらず、企業戦略・組織改革・ブランド再定義にまで影響を与えたマーケティングの成功事例として高く評価されています。本章では、その具体的な成果をデータと世間の評価の両面から整理し、どのようにして“勝ち筋”が実証されたのかを考察します。

数字で見る成果

まず、マーケティング施策がどれほどの成果を上げたのか、客観的な指標をいくつか取り上げて確認していきます。

■ 出荷数:発売1年で累計5,000万食突破

通常、乾燥パスタは“ストック型”商品であり、回転速度が遅く、大量販売は難しいとされます。そんな中、「もちっとおいしいスパゲッティ」は2022年の発売からわずか1年で累計5,000万食という記録的な出荷数を達成しました。この数字は、消費者のリピート率が極めて高いことを意味しています。

■ 売上:パスタカテゴリーのプレミアム帯でシェア拡大

価格帯としても標準的なパスタに比べて高単価ながら、売上ランキングでは上位に定着。これにより、乾燥パスタ市場の中でも「価格競争に依存しないカテゴリー」が成立したことを証明しました。

■ 店頭稼働率・回転率の向上

流通業界の中でも、SKU数が限られる乾麺棚において、導入店数・棚の滞留時間・リピート導入率のいずれも高水準を維持。これにより、バイヤーの信頼も獲得し、量販店の棚割り戦略において優位なポジションを占めました。

外部評価と受賞歴

ニップンの取り組みは、業界内外から高く評価されています。以下に主な受賞・掲載事例を挙げます。

■ 日経トレンディ「2024年ヒット商品ベスト30」第13位

同ランキングは、消費者市場におけるインパクトと革新性を評価する指標として知られており、「もちっとおいしいスパゲッティ」が食品部門として選出されたことは、社会的評価の裏付けともいえるでしょう。

■ 食品大賞受賞

日経クロストレンドとの共同プロジェクトである「食品大賞2024」では、マーケティング戦略の革新性・消費者満足度・売上の伸長性を総合的に評価され、大賞を獲得。

■ マーケティング業界誌・専門家からの注目

マーケティング界でも高く評価されており、「ブランドの再定義に成功した希少な事例」「パッケージから広告、チャネル戦略まで統一された稀有なケーススタディ」として、大学のマーケティング教材にも取り上げられ始めています。

社内への波及効果

さらに、この商品の成功はニップン社内における改革の象徴ともなりました。

- 部署横断型のプロジェクト推進が社内文化として定着

- 外部パートナーとの連携によるマーケットイン型の開発手法の拡張

- 成功事例をもとに、他カテゴリでも“食感重視”の商品企画が進行中

このように、単なる“ヒット商品”を超えて、「企業変革のトリガー」となったことが、より大きな意味を持つ結果となっています。

まとめ

「オーマイプレミアム もちっとおいしいスパゲッティ」は、単なる商品の成功にとどまらず、ニップンという老舗企業が“消費者起点”でのマーケティングに本格的に舵を切った象徴的なプロジェクトでした。そして、その成功の裏には、まさに3C分析のフレームワークが存在していました。

この記事で解説したように、3C分析は単なる企画書や分析資料で終わらせるのではなく、現場での意思決定や施策設計にまで落とし込み、戦略と実行の一体化を実現することが、競争優位の源泉になります。

無料配布中|3C分析が誰でもできる「実務テンプレート」

3C分析のフレームだけでは「で、どうするの?」で止まってしまう方へ。

このテンプレートは自社・競合・市場を1シートで整理できるだけでなく、戦略の方向性まで自然に導けるよう設計されています。会議・提案書・経営判断にもそのまま使えるプロ仕様です。