お疲れ様です。今日は、マーケティングで実際に使用するフレームワークをまとめていきたいと思います。マーケティングと一言で言っても、何から手をつけていいか迷ってしまうことも多いですよね。そんなときに役立つのが「フレームワーク」です。これらは、マーケティングの計画や分析を行う際の道しるべとなる便利なツールです。

今回は、実際に使える13のマーケティングフレームワークを紹介します。それぞれのフレームワークがどのように役立つのか、またどのように使えばいいのかを分かりやすく解説していきますので是非最後までご覧頂ければと思います。

各フレームワークの活用シーン

| フレームワーク | 活用シーン |

|---|---|

| SWOT分析 | 戦略策定、市場調査 |

| 3C分析 | 戦略策定、競争分析 |

| 5C分析 | 戦略策定、顧客理解、市場分析 |

| WHO WHAT HOW(2W1H) | 戦略策定 |

| STP分析 | セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング |

| 4P分析 | マーケティングミックス、戦略立案 |

| バリューチェーン分析 | 内部プロセス改善、競争優位性分析 |

| PEST分析 | 戦略策定、外部環境分析 |

| PDCA | 継続的改善、プロセス管理 |

| 5フォース分析 | 業界構造分析、競争戦略策定 |

| AIDMAモデル | 消費者行動モデル |

| AISASモデル | 消費者行動モデル |

| 5Aモデル | 消費者行動モデル |

SWOT分析

「SWOT分析」はビジネスの戦略立案に不可欠なツールであり、企業が内部の強みと弱み、そして外部の機会と脅威を評価するのに役立ちます。

SWOT分析とは?

SWOT分析は、「Strengths(強み)」、「Weaknesses(弱み)」、「Opportunities(機会)」、「Threats(脅威)」の頭文字を取ったものです。この分析ツールは、企業やプロジェクトの現状を全方位から把握し、効果的な戦略を立案するために使われます。

SWOT分析の要素

- 強み(Strengths)

自社の競争優位を形成する内部のポジティブな要素。例えば、優れた製品品質、独自の技術、顧客との良好な関係、特許やブランドなどが含まれます。 - 弱み(Weaknesses)

自社の競争ポジションを損なう内部のネガティブな要素。劣る製品品質、財務制約、技術的遅れ、不足しているスキルセットなどが考えられます。 - 機会(Opportunities)

外部環境から生じる展開可能な要素。市場のトレンド、規制の緩和、新たな顧客層の出現、技術革新などがこれに該当します。 - 脅威(Threats)

外部環境からのネガティブな影響。競合の激化、市場の縮小、技術の陳腐化、厳しい規制などが脅威となりえます。

SWOT分析の実施方法

SWOT分析を行う際には、以下の順序で行います。

- 情報収集:関連する内部および外部情報を収集します。

- 分類:収集した情報を強み、弱み、機会、脅威のカテゴリーに分類します。

- 分析:それぞれの要素を分析し、それが自社にどのように影響を及ぼすかを評価します。

- 戦略策定:SWOT分析の結果を基に、強みを活かし、弱みを補い、機会を利用して脅威を回避または軽減する戦略を立案します。

SWOT分析の利点

SWOT分析は、シンプルなフレームワークのため、どのような業種や規模のビジネスにも適用可能です。明確な視点で企業の現状を把握できるため、戦略的意思決定を行う上で非常に価値のあるツールとなります。

※詳細に知りたい方には以下の記事もおすすめです。

https://yushutsulabo.com/swot-analysis-easy-to-understand/

3C分析

「3C分析」とは、企業が戦略を立案する際に考慮すべき三つの重要な要素:Company(企業)、Customers(顧客)、Competitors(競合)に焦点を当てたフレームワークです。この分析は、企業が市場での位置付けを明確にし、競争優位を獲得するための戦略を練るのに役立ちます。

1. Company(企業)

自社の内部分析です。自身の強み、弱み、資源、能力を理解することが重要です。強みを活かし、弱みを補う戦略を立てることで、競争において有利な位置を確保することができます。例えば、技術革新、製品品質、顧客サービス、内部プロセスなどを評価していきます。

2. Customers(顧客)

顧客のニーズ、行動、傾向を深く理解することがこの要素の焦点です。市場調査や顧客データ分析を通じて、ターゲット顧客の特性や購買行動を把握することは、効果的なマーケティング戦略を展開するために不可欠です。顧客が何を求めているのか、どのような問題を抱えているのかを知ることで、より魅力的な製品やサービスを提供することができます。

3. Competitors(競合)

競合他社の戦略、製品、市場シェア、強み、弱みを分析します。競争環境を理解することは、自社が業界内でどのように位置づけられているかを把握し、差別化戦略を練る上で非常に重要です。競合分析により、市場のトレンドや競合が成功している要因、市場のギャップを見つけ出すことができます。

3C分析のビジネスへの適用

3C分析を行うことで、企業は全体的な市場環境の中で自社と競合の位置を理解し、ターゲット顧客に合わせた適切な戦略を立てることができます。この分析は、新しい市場に進出する際、新製品を開発する際、または既存の戦略を見直す際に特に有効です。

3C分析の利点

3C分析を用いることで、企業は自社の内外の環境を全面的に評価することが可能となります。これにより、戦略的な意思決定ができ、市場での成功の確率が高まります。また、競争において一歩先を行くための具体的なアクションプランを策定する基盤となります。

※詳細に知りたい方には以下の記事もおすすめです。

https://yushutsulabo.com/3c-analysis-method-example/

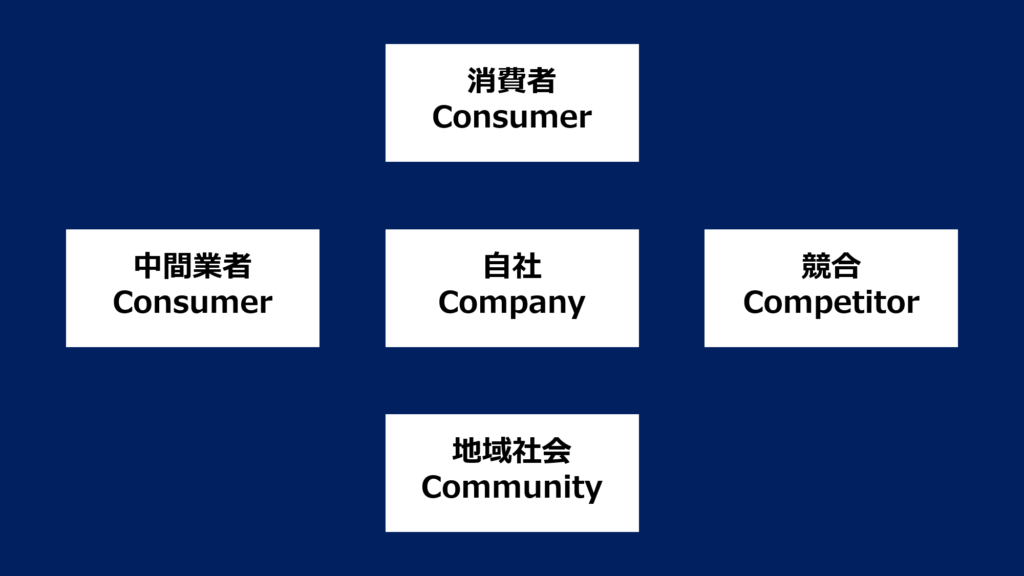

5C分析

「5C分析」とは、ビジネス環境を包括的に理解し、効果的なマーケティング戦略を立てるために用いられるフレームワークです。この分析は、自身の状況と外部環境を整理するのに役立ちます。

5C分析の要素

5C分析は、以下の5つの「C」から構成されます。

- Company(企業)

自社の強み、弱み、リソース、競争優位点を評価します。この部分では、企業の内部環境を詳細に分析し、自社の製品やサービスが市場内でどのように位置付けられているかを理解します。 - Customers(顧客)

ターゲット市場を特定し、顧客のニーズ、購買行動、消費動向を分析します。顧客層の理解は、製品開発やマーケティング戦略の方向性を決定する上で不可欠です。 - Competitors(競合)

主要な競合他社とその戦略を認識し、市場での自社の立ち位置を評価します。競合分析を通じて、業界内での自社の強みや改善点を特定することができます。 - Collaborators(協力者)

供給者、配送業者、卸売業者など、ビジネス運営において協力関係にある主要なパートナーを特定し、その関係の強化方法を検討します。これらの関係は、ビジネスの効率性や市場へのアクセスを向上させることができます。 - Context(文脈)

経済状況、法的・政治的要因、社会的・文化的トレンドなど、外部環境の変化がビジネスに与える影響を評価します。これには、市場の成長機会や潜在的な脅威も含まれます。

5C分析の実施方法

5C分析を行うには、各「C」について情報を収集し、分析する必要があります。このプロセスには、市場調査、競合分析、顧客アンケート、業界レポートなどが含まれることが多いです。情報を集めた後、それを整理し、戦略的な洞察を得るためにそれらを総合的に評価します。

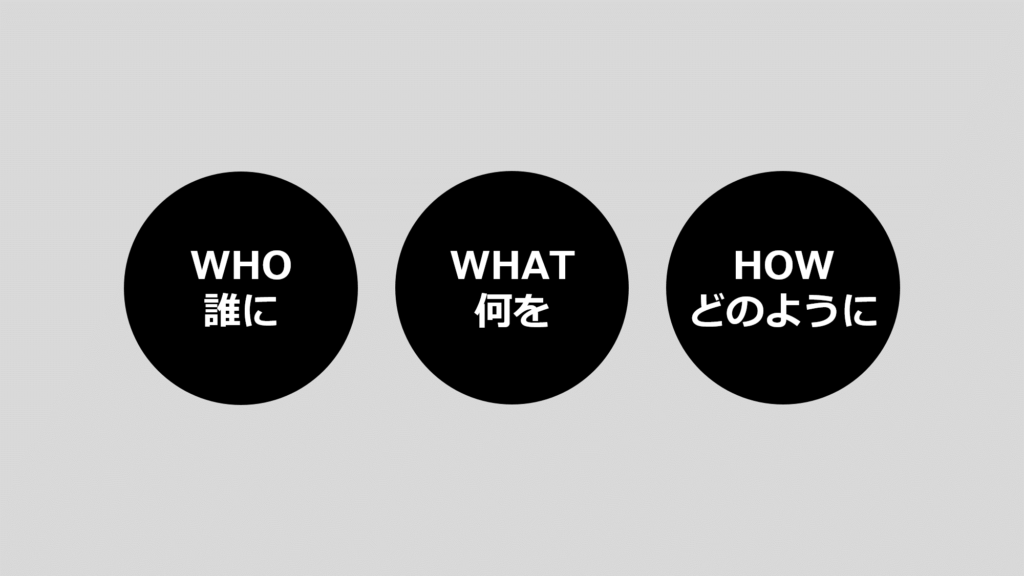

WHO WHAT HOW(2W1H)

2W1Hは「誰に(Who)」「何を(What)」「どのように(How)」の三つの要素で構成されており、これらを明確にすることで効果的なマーケティング戦略を立てることができます。

- Who(誰に): ターゲットとなる顧客を明確にすることが重要です。ターゲットの特性やニーズを理解することで、効果的なメッセージを届けることができます。

- What(何を): 提供する商品やサービスの価値を明確にします。顧客にとっての利点や独自性を明確に伝えることが求められます。

- How(どのように): 具体的な方法やチャネルを決定します。どのようにしてターゲットにリーチし、どのようなメッセージをどのメディアを使って伝えるかを考えます。

WHO WHAT HOWの実施方法

WHO.WHAT.HOWフレームワークを使用する際には、以下の手順で進めると効果的です。

- ターゲットオーディエンスの特定

マーケットリサーチを行い、顧客データを収集して、WHOに関する洞察を深めます。 - メッセージの明確化

製品やサービスの強みを分析し、競合との比較を通じて、WHATに関するメッセージを磨きます。 - 伝達戦略の計画

ターゲットオーディエンスが最も頻繁に利用するチャネルを選び、HOWについてのアプローチを決定します。

※詳細に知りたい方には以下の記事もおすすめです。

https://yushutsulabo.com/marketing-2w1h/

STP分析

「STP分析」はマーケティング戦略の中核をなすプロセスであり、Segmentation(市場セグメンテーション)、Targeting(ターゲティング)、Positioning(ポジショニング)の三つのステップから成り立っています。この分析を通じて、企業は最も利益をもたらす顧客セグメントを特定し、製品やサービスを効果的に市場に配置する戦略を策定できます。

1.Segmentation(市場セグメンテーション)

市場セグメンテーションは、広い市場を類似のニーズや特徴を持つ消費者のグループに分けるプロセスです。これにより、企業は市場をより細かく分析し、特定の顧客層に最も適した製品やサービスを提供することが可能になります。セグメンテーションの基準としては、地理的、人口統計学的、心理的、行動的な要因などがあります。

- 地理的セグメンテーション: 地域別に市場を分ける。例えば、都市部、郊外、田舎など。

- 人口統計学的セグメンテーション: 年齢、性別、収入、教育レベルなどに基づいて市場を分ける。

- 心理的セグメンテーション: 消費者のライフスタイルや価値観に基づいて市場を分ける。

- 行動的セグメンテーション: 製品に対する消費者の知識、態度、使用率や応答に基づいて市場を分ける。

2. Targeting(ターゲティング)

セグメンテーションの次は、どの市場セグメントが最もビジネス目標達成に寄与するかを決定するターゲティングです。このステップでは、各セグメントの市場サイズ、成長潜在性、競争の程度、企業のリソースと目標との適合性を評価します。

3. Positioning(ポジショニング)

最後のステップは、選択したターゲット市場内で製品やサービスをどのように配置するかを決定するポジショニングです。ポジショニングは、製品の独自性と競合製品との違いを明確にし、ターゲット市場に訴える価値提案を形成します。これは、広告、ブランドイメージ、販売戦略などを通じて消費者に伝えられ、製品の位置付けと認識を形成します。

STP分析の利点

STP分析を行うことで、企業は市場内でのリソースを最も効果的に活用し、顧客満足を最大化する製品やサービスを提供することができます。また、市場のニーズに応じて製品をカスタマイズし、競合よりも優位に立つことが可能です。

STP分析は、マーケティング戦略の基礎として、どの業界にも適用可能です。正確な市場理解と効果的なターゲット設定を行うことで、企業は持続可能な成長と競争力の強化を図ることができます。

※詳細に知りたい方には以下の記事もおすすめです。

https://yushutsulabo.com/stp-analysis-marketing-plan-example/

4P分析

「4P分析」とは、マーケティング戦略の中でも核となる概念で、Product(製品)、Price(価格)、Place(場所)、Promotion(プロモーション)の4つの要素から成り立っています。これらの要素を適切に組み合わせることで、企業は市場での競争力を高め、顧客の満足度を向上させることができます。

1. Product(製品)

製品は、マーケティングミックスの中核をなし、顧客のニーズや欲求を満たすものでなければなりません。製品戦略には、品質、デザイン、特徴、ブランド名、包装、新製品の開発などが含まれます。効果的な製品戦略は、市場での成功を大きく左右し、消費者に選ばれる理由を提供します。

2. Price(価格)

価格設定は、製品の市場での位置付けと直接関連しており、消費者の購買意欲に大きく影響します。価格戦略には、定価設定、割引政策、支払い条件、クレジット条件などがあります。価格は競争力のある市場で製品がどのように受け入れられるかを決定するため、適切な価格設定が重要です。

3. Place(場所)

「場所」は製品がどのようにして消費者に届けられるかを示すもので、流通戦略に関連します。これには、流通チャネルの選択、流通の範囲、物理的な位置、在庫管理、物流などが含まれます。適切な場所での販売は、製品のアクセシビリティを高め、消費者の購買経験を向上させるために不可欠です。

4. Promotion(プロモーション)

プロモーションは、製品の情報を市場に伝え、消費者に購買を促すための活動です。広告、セールスプロモーション、パブリックリレーションズ、ダイレクトマーケティング、オンラインマーケティングなど、多岐にわたる手法があります。効果的なプロモーション戦略は、ブランドの認知度を高め、市場での製品の見える化を促進します。

4P分析の利点

4P分析を効果的に活用することで、企業は製品を市場に適切に配置し、顧客のニーズに応えることが可能です。これにより、売上の最大化と顧客基盤の拡大が期待できます。また、市場の変化に応じて4Pの要素を適切に調整することで、企業は持続的な競争力を維持し、成長を促進することができます。

バリューチェーン分析

「バリューチェーン分析」とは、企業が製品やサービスを提供する過程で加える価値を段階的に見つめ直し、それぞれの活動が全体の利益にどのように寄与しているかを理解するための有力なツールです。マイケル・ポーターによって提唱されたこの分析法は、企業が競争優位を築くために重要なプロセスと活動を特定するのに役立ちます。

バリューチェーン分析の基本構造

バリューチェーン分析では、企業の活動を「主要活動」と「支援活動」の二つに大別します。これらの活動を通じて、企業は製品やサービスに独自の価値を加え、顧客満足を高めることができます。

1. 主な活動

主要活動は、製品の製造から販売に至るまでのプロセスに直接関わる活動です。以下の五つのカテゴリに分類されます:

- 内部物流:原材料の受領と保管、製造プロセスへの供給方法を含む。

- 製造:原材料を最終製品に変換するプロセス。

- 外部物流:完成した製品を消費者に届けるための保管、配送活動。

- マーケティングと販売:顧客のニーズに合わせて製品を市場に提供し、販売を促進する活動。

- サービス:製品のインストール、保証、アフターサービスなど、顧客サポートの活動。

2. 支援活動

支援活動は主要活動を効果的に支え、企業のインフラストラクチャを強化するための活動です。以下の四つのカテゴリに分類されます:

- 調達:生産に必要な商品、サービスの購入。

- 技術開発:製品やプロセスの改良を支える研究開発。

- 人的資源管理:従業員の採用、研修、評価といった人事関連の活動。

- 企業インフラ:会計、法務、管理などの組織運営に必要なシステムやプロセス。

バリューチェーン分析の利点

バリューチェーン分析を行うことで、企業は以下のような多くの利点を得ることができます:

- コスト削減:非効率な活動を特定し、改善することでコストを削減。

- 価値提供の最適化:顧客にとって価値の高い活動にリソースを集中させる。

- 競争優位の確立:他社と異なる独自の価値を提供することで、市場での優位性を築く。

PEST分析

「PEST分析」は、企業が外部環境の様々な側面を理解するのに役立つ戦略的ツールです。この分析はPolitical(政治)、Economic(経済)、Social(社会)、Technological(技術)の4つの環境要因を評価することに焦点を当てています。PEST分析を通じて、企業はこれらの外部要因がビジネスに与える影響を理解し、適切な戦略を立てるための洞察を得ることができます。

1. 政治的

政治要因には、政府の政策、政治的安定性、税制、貿易規制、労働法などが含まれます。これらは直接的にビジネスの運営環境を形成し、企業の活動や収益性に大きな影響を与えることがあります。例えば、厳しい環境規制が導入された場合、製造業は運営コストの増加に直面する可能性があります。

2. Economic(経済)

経済要因には、経済成長率、インフレ率、為替レート、失業率などがあります。これらの要因は、市場の需要、購買力、製品の価格設定、コスト構造など、ビジネスの基本的な経済環境を決定します。経済の低迷は消費者の支出を抑制する可能性があるため、企業はこれを踏まえた戦略を立てる必要があります。

3. ソーシャル

社会要因は、人口統計、教育水準、文化的傾向、健康意識など、社会の動向と傾向を反映します。これらの要因は、市場の需要や消費者の好みに影響を与え、製品の設計やマーケティング戦略に直接的な影響を及ぼすことがあります。例えば、健康志向の高まりは、健康食品市場の拡大を促す可能性があります。

4. 技術的

技術要因には、技術革新、自動化、研究開発活動、技術の普及率などが含まれます。技術進歩は新しいビジネス機会を生み出す一方で、既存の製品やサービスを陳腐化させる可能性もあります。企業は、最新の技術トレンドを把握し、これを活用して競争優位を確保するための戦略を立てる必要があります。

PEST分析の利点

PEST分析を行うことで、企業は外部環境の変化に対してより敏感になり、それに伴うリスクと機会を事前に識別することができます。この分析は、長期的な戦略的計画を支援し、ビジネスの持続可能な成長を促進するための基盤となります。

※詳細に知りたい方には以下の記事もおすすめです。

https://yushutsulabo.com/pest-analysis-example/

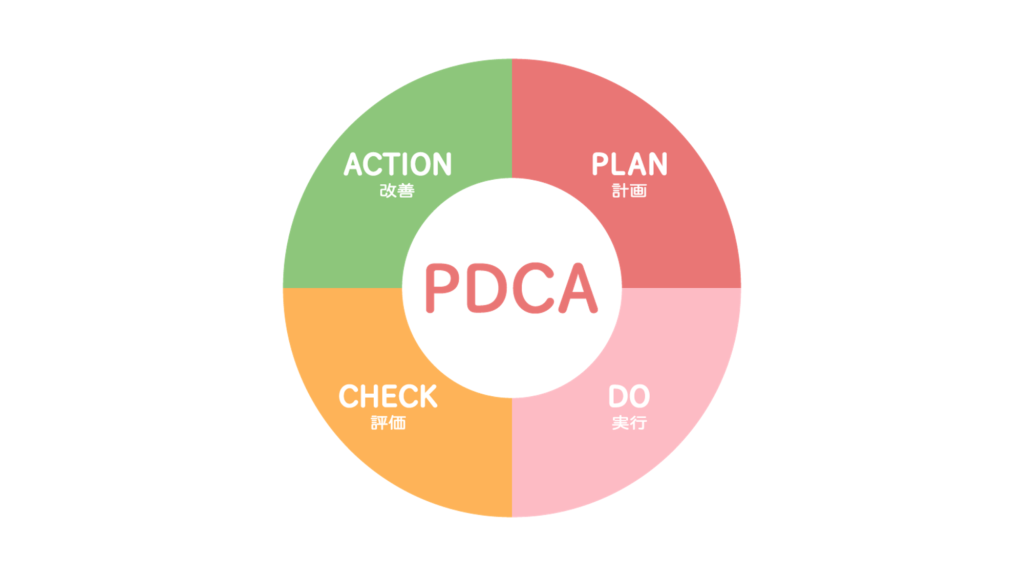

PDCA

第二次世界大戦後、日本において、統計的品質管理をウォルター・シューハートの弟子エドワーズ・デミングが日本科学技術連盟(日科技連)で講演した。この講演を聞いた日科技連の幹部がPDCAを提唱したとされる[2]。

引用元:Wikipedia

「PDCAサイクル」は、プロセス改善と品質管理の基本的なフレームワークです。PDCAはPlan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(行動)の各フェーズから成り立っており、このサイクルを繰り返すことで、ビジネスプロセスの効率化と改善を図ります。

1. Plan(計画)

計画段階では、目標の設定と問題の特定を行います。ここで重要なのは、具体的で達成可能な目標を明確に定義することです。また、目標達成のための戦略や方法を計画に含め、必要なリソースを確保します。

2. Do(実行)

計画した内容を基に、実際に行動を起こします。このフェーズでは、計画の実施に際して予定されたタスクが遂行されます。実行段階でのポイントは、計画通りに進んでいるかを常に確認しながら進めることです。また、実行中に遭遇するかもしれない問題に対処するために、柔軟性を持って対応することが重要です。

3. Check(評価)

実行された結果を評価するフェーズです。この段階では、計画の成果を測定し、目標に対してどれだけ達成できたかを分析します。データ収集と分析が主な活動となり、これには定量的な指標の利用が含まれることが多いです。評価により、プロセスの有効性や改善点が明らかになります。

4. Act(行動)

評価フェーズで得られた知見を基に、改善策を実施します。これには、問題が特定された場合のプロセスの修正や、成功した戦略の標準化が含まれます。このステージの目的は、今後のプロジェクトやプロセスでの同様の問題を避け、継続的な改善を促すことです。

PDCAサイクルの利点

PDCAサイクルを適用することで、企業はプロジェクトやプロセスを効率的に管理し、連続的な改善を行うことが可能になります。このアプローチは、どの業界でも適用可能で、プロセスの可視化、問題の早期発見、および解決策の迅速な実施を支援します。

※詳細に知りたい方には以下の記事もおすすめです。

https://yushutsulabo.com/pdca-ooda-loop-difference/

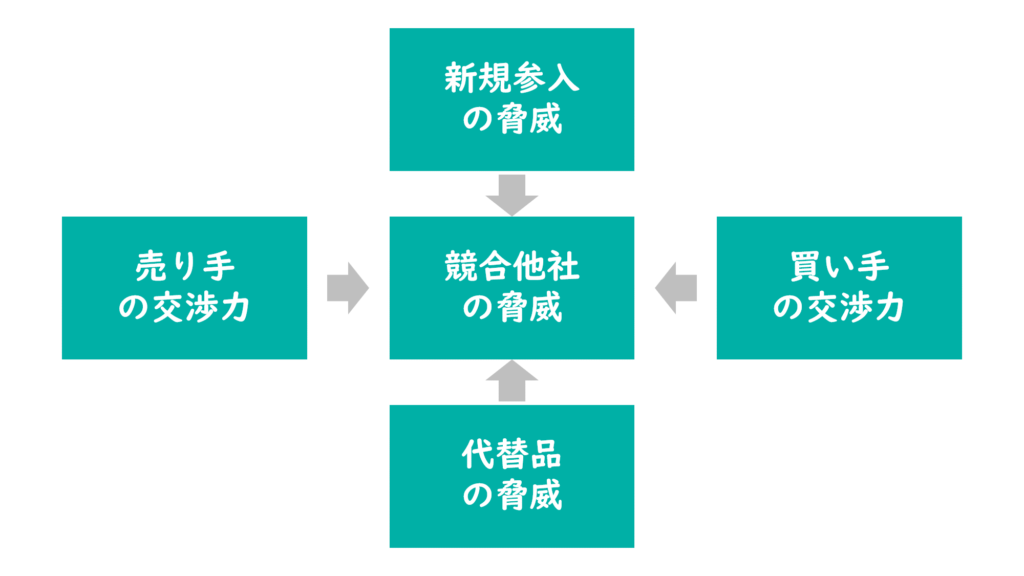

5フォース分析

「5フォース分析」は、マイケル・ポーターによって開発されたフレームワークで、企業が業界内の競争環境を評価するために使用されます。この分析は、業界の構造と企業の戦略的立ち位置を理解するのに役立ち、競争力のある市場での利益潜在能力を把握することができます。

1. 業界内の競争の程度(Rivalry among existing competitors)

このフォースは、同業他社間の競争の激しさを示します。競争が激しい業界では、価格競争が頻繁に発生し、利益率が低下する可能性があります。競争の激しさは、業界内の企業数、成長率、固定費の高さ、製品の差別化の難しさによって左右されます。

2. 新規参入の脅威(Threat of new entrants)

新規参入の脅威は、新たな競争者が市場に参入することで現存する企業に与える影響を指します。参入障壁が低い業界では新規参入者が増えやすく、価格競争や市場シェアの争いが激化します。参入障壁には、資本要件、規模の経済、ブランドアイデンティティ、規制環境などが含まれます。

3. 代替品の脅威(Threat of substitutes)

代替品の脅威は、異なる製品やサービスが顧客のニーズを満たす能力に基づいています。代替品の存在は、特定の製品に対する価格上限を設定し、業界の利益潜在能力を制限する可能性があります。企業は、代替品の性能や価格と比較して、自社製品の競争力を高める必要があります。

4. 供給業者の交渉力(Bargaining power of suppliers)

供給業者の交渉力は、原材料やサービスを提供する業者が価格や供給条件をコントロールできる程度を示します。供給業者が少数であるか、特定の原材料が不可欠である場合、その交渉力は高まります。これは、製造コストの増加や利益率の圧迫につながる可能性があります。

5. 顧客の交渉力(Bargaining power of buyers)

顧客の交渉力は、顧客が製品やサービスの価格や品質に影響を与える能力を示します。顧客基盤が集中している場合や、購入する製品が標準化されている場合、顧客の交渉力は高まります。これにより、価格が引き下げられることがあり、企業の収益性に影響を与える可能性があります。

5フォース分析の利点

5フォース分析を適用することで、企業は業界内の様々な力学を理解し、戦略的な意思決定を行うための洞察を得ることができます。これにより、市場での競争優位を獲得し、長期的な成功を目指す戦略を立てることが可能になります。

※詳細に知りたい方には以下の記事もおすすめです。

https://yushutsulabo.com/5-force-analysis-example/

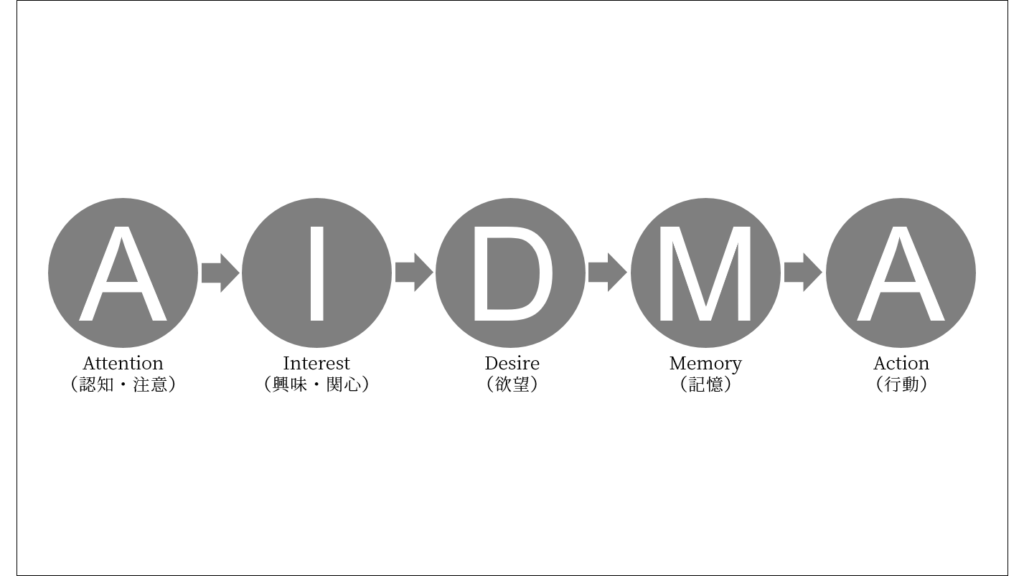

AIDMAモデル

AIDMA(アイドマ)とは1920年代にアメリカ合衆国の販売・広告の実務書の著作者であったサミュエル・ローランド・ホールが著作中で示した広告宣伝に対する消費者の心理のプロセスを示した略語である。日本語圏において「AIDMAの法則」として、2004年に広告代理店の電通等により提唱されたAISAS[1][2]との比較等で日本では知られる[3]。

引用元:Wikipedia

AIDMAモデルとは、消費者が商品を購入する際の心理的なプロセスを表すモデルです。以下の5つのステップから構成されています:

- Attention(注目): 消費者が商品やサービスに気づく段階です。広告や宣伝活動を通じて、消費者の注目を集めることが重要です。

- Interest(関心): 消費者が商品に興味を持つ段階です。商品の特徴や利点を伝えることで、関心を引きます。

- Desire(欲求): 消費者がその商品を欲しいと思う段階です。具体的なベネフィットや使用シーンを示すことで、消費者の欲求を喚起します。

- Memory(記憶): 消費者が商品を記憶する段階です。ブランドの印象やメッセージが消費者の記憶に残るようにすることがポイントです。

- Action(行動): 消費者が実際に商品を購入する段階です。購買行動に繋げるためには、購入のハードルを下げる工夫が求められます 。

AIDMAモデルは、マーケティング戦略を立案する際に非常に役立つフレームワークであり、消費者の心理的プロセスを理解することで、効果的な施策を講じることが可能となります。

※詳細に知りたい方には以下の記事もおすすめです。

https://yushutsulabo.com/aidma-aisas-difference/

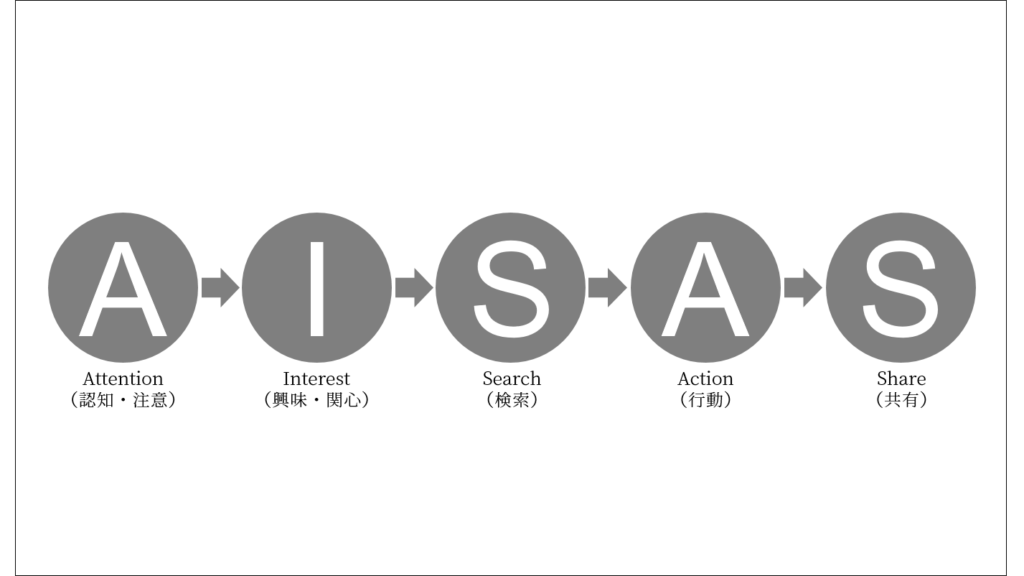

AISASモデル

AISASは2004年に電通が提唱した消費者行動モデルの事です。消費者がどのようにして、商品やサービスの購入に至っているのか?を構造化して捉えやすくしたモデルで、AISASという文字は以下の5つの頭文字から来ています。

1. Attention(認知・注意)

Attention(注意)は消費者が広告やプロモーションで商品やサービスを始めて認識する段階です。ここでは、企業は広告等を活用して消費者に商品を知ってもらう事が重要です。

2. Interest(興味)

消費者から商品やサービスを認知してもらった後は、興味を深めることが重要になります。商品やサービスの具体的な便益を訴求する事で、消費者の関心を高めます。商品やサービスを知っているだけでは購入に繋がらない為、様々な施策を講じて興味を引きましょう!

3. Search(検索)

興味が高まると、消費者は自ら情報を求めて行動を起こすようになります。この段階では、ネットでの検索活動が盛んになります。ブランドのウェブサイトやレビューサイト、比較サイトへの訪問が増えるため、検索エンジン最適化(SEO)、マップ検索エンジン最適化(MEO)、検索連動型広告等がが有効な施策になります。

4. Action(行動)

消費者が情報を十分に収集し、購入や申し込みを決断するのがこの段階です。購入プロセスをスムーズにし、消費者が行動を起こしやすいように申し込みや購入までの流れを簡単にすることが重要です。

5. 共有する

最後に商品やサービスを購入した消費者は口コミやSNSを通して第三者に共有することが期待されます。消費者が自発的に内容を共有したいと感じるような、顧客体験を構築するが重要です。

※詳細に知りたい方には以下の記事もおすすめです。

https://yushutsulabo.com/what-is-the-aisas-model/

5Aモデル

「5Aモデル」は、フィリップ・コトラーがマーケティング4.0で提唱した消費者の購買行動を理解するための枠組みです。このモデルでは、消費者が製品やサービスとどのように関わるかを示す5つの異なるステージ(Aware、Appeal、Ask、Act、Advocate)を通じて、マーケターが効果的な戦略を展開するための洞察を提供します。

1. Aware(認知)

消費者が製品やブランドの存在を認識する初期段階です。このステージの目的は、潜在顧客に対してブランドを知ってもらうことです。成功するためには、効果的な広告、ソーシャルメディアキャンペーン、イベント出展など、さまざまなチャネルを通じてブランドの視認性を高めることが重要です。

2. Appeal(魅力)

消費者がブランドや製品に興味を持ち、それに惹かれる段階です。ここでは、製品のユニークな価値提案や差別化要因を明確に伝えることがカギとなります。魅力を感じる要因としては、デザイン、品質、ユーザーレビュー、価格設定などがあります。

3. Ask(問い合わせ)

消費者が製品についてさらに情報を求めたり、周囲の意見や評価を聞いたりする段階です。このステージでのマーケティング活動は、FAQ、顧客サポート、フォーラム、ユーザーコミュニティの管理など、情報提供とエンゲージメントを強化することを目指します。

4. Act(行動)

消費者が実際に製品を購入するステージです。この段階では、購入プロセスをできるだけスムーズにし、購入後の顧客満足を確保することが重要です。効果的なコンバージョン戦略には、使いやすいウェブサイト、安全な支払いシステム、魅力的な購入条件などが含まれます。

5. Advocate(推奨)

製品やサービスに満足した顧客が他の人に推薦する段階です。顧客がブランドのアドボケイトとなるためには、卓越した製品体験と顧客サービスが必要です。また、レビューを促すインセンティブの提供、エンゲージメントを促進するロイヤリティプログラムの導入など、顧客が積極的にブランドを支持する環境を整えることが望ましいです。

5Aモデルの利点

5Aモデルは、消費者の購入行動の全過程を詳細に分析し、各ステージにおける戦略的なアプローチを提供します。これにより、マーケターはターゲットオーディエンスに対してより効果的にコミュニケーションを取り、高い顧客エンゲージメントとロイヤリティを実現することができます。

※詳しくはこちらの本をご覧ください(アフィリエイトは含まれません。)